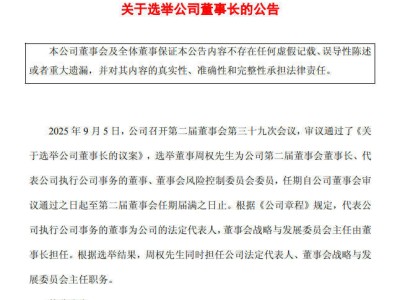

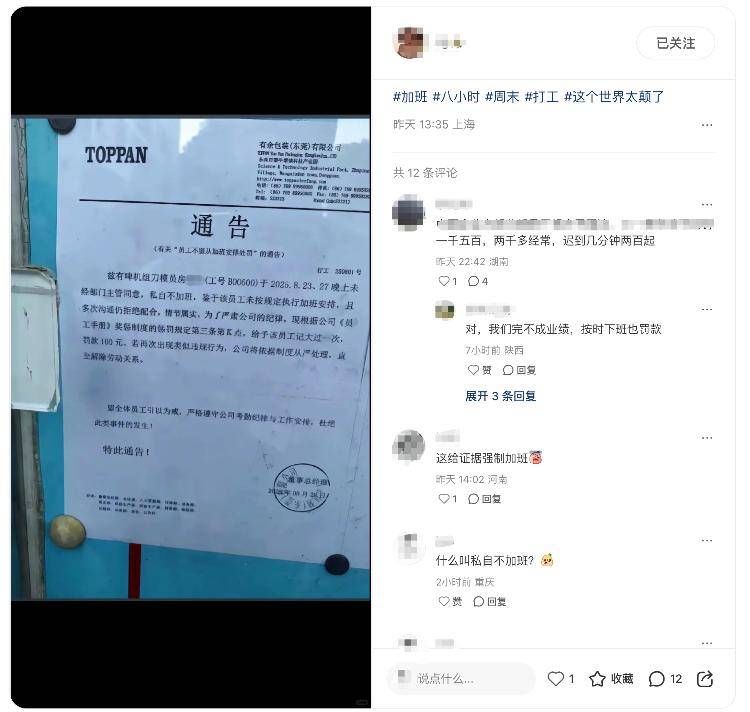

一张盖着鲜红公章的处罚通告,将东莞有余包装有限公司推上风口浪尖。通告中“员工房某某因私自不加班被罚款100元”的表述,不仅刺痛了公众神经,更因涉嫌违反劳动法规引发广泛关注。东莞市人社局明确回应“企业罚款行为违法”,这场企业“家规”与国家法律的交锋,成为观察劳动权益保护的重要案例。

事件源于一则引发争议的处罚决定。据有余包装公司发布的通告,啤机组刀模员房某某在2025年8月23日和27日夜间,未经主管批准擅自不加班,经多次沟通仍拒绝配合。公司依据《员工手册》奖惩制度,对其处以记大过并罚款100元的处罚,甚至警告“再犯将解除劳动关系”。

面对舆论质疑,公司工作人员试图解释合理性:该岗位实行“8+2”固定工时制(每日工作10小时),工资已包含加班费,“招聘时已明确告知”。另有员工透露,房某某此前因管理疏漏未加班却照领工资,生产总监介入纠正后引发冲突,“他说有事未经批准就离开,完全不服从管理”。

然而,法律的判定不以企业“合理性”为转移。东莞市人社局法制科工作人员指出:“企业无权罚款,这明显违反劳动法规。”至于“记大过”是否合法,需进一步审查公司规章制度的内容及制定程序是否符合法定要求。

争议的核心在于企业对加班性质的错误认知。河南泽槿律师事务所主任付建分析,根据《劳动法》第41条,企业安排加班需满足三条件:生产经营需要、与工会协商、与劳动者协商,且每日加班一般不超过1小时,特殊情况不超过3小时,每月累计不超过36小时。这意味着,加班本质上是协商行为,而非员工义务。《劳动合同法》更明确禁止企业强迫或变相强迫劳动者加班。有余包装公司将“8+2”工时制固定化,实质是将加班义务化,已触碰法律底线。

罚款行为的违法性更为严重。《工资支付暂行规定》第15条明确,企业不得克扣工资,除法定代扣情形(如税费、社保)外,任何罚款均无法律依据。劳动部门指出,此类行为属于克扣工资,根据《劳动法》第90条及《劳动保障监察条例》第25条,企业可能面临每人100元至500元的罚款。

有余包装公司的辩解暴露了企业管理中的常见误区。公司强调“招聘时已告知”,但这不能成为规避法律的理由。法律强制性规定不允许通过双方约定变更,即使员工入职时知情,企业也无权以罚款形式强制加班。

“此前管理疏漏,突然强硬执行”的管理逻辑更显荒谬。公司承认此前未强制房某某加班,说明“8+2”制度并非生产必需,更像是企业单方面的便利安排。这种“选择性执法”不仅难以服众,更凸显了制度执行的随意性。

在劳动者权益意识日益增强的今天,企业试图通过《员工手册》将违法行为“合法化”的做法已行不通。法律明确要求,企业规章制度必须内容合法、程序民主(经职工代表大会或全体职工讨论)、公示告知才能生效。即使有余包装的《员工手册》经过上述程序,其中与法律冲突的罚款条款也自始无效。

面对强制加班和违法罚款,劳动者并非无计可施。劳动监察部门建议,维权需分三步:第一步是固定证据,包括处罚通告、考勤记录、工资条、加班通知、与主管的沟通记录等;第二步是向当地劳动监察大队投诉,提交证据材料;若投诉无果,第三步可在知道权益被侵害之日起一年内,向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,要求撤销处罚决定、追回罚款并赔偿损失。对仲裁结果不服的,还可向法院提起诉讼。

法律同时禁止企业对维权员工进行报复。若因投诉遭受刁难、降薪或解雇,员工可继续向劳动部门反映,主张自身权益。

这起100元罚款事件,为企业敲响了警钟。在劳动力市场日益规范的背景下,靠“土政策”强制加班、用罚款施压的管理方式已难以为继。真正成熟的企业,应建立合法的加班协商机制,通过提高待遇、改善管理来提升效率,而非试图突破法律底线。

对于劳动者而言,休息权是宪法保障的基本权利,拒绝强制加班既是权利也是底气。当遭遇类似违法情形时,应勇敢运用法律武器维权,既为自己争取公道,也推动劳动环境的整体改善。