在直播带货的繁华背后,一场精心策划的商业大戏正悄然上演,其复杂程度远超公众所见的“网红复出”表象。每一次看似随机的网络隐退与复出,实则是对消费者心理边界的精准触碰与试探。在这场心理战中,人性的脆弱被明码标价,购物欲望被精心操控,而所谓的“家人情怀”不过是价格战的一层华丽包装。

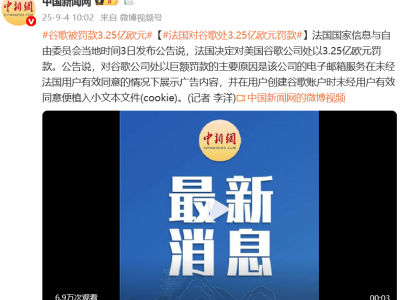

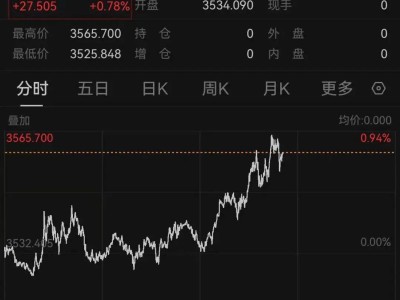

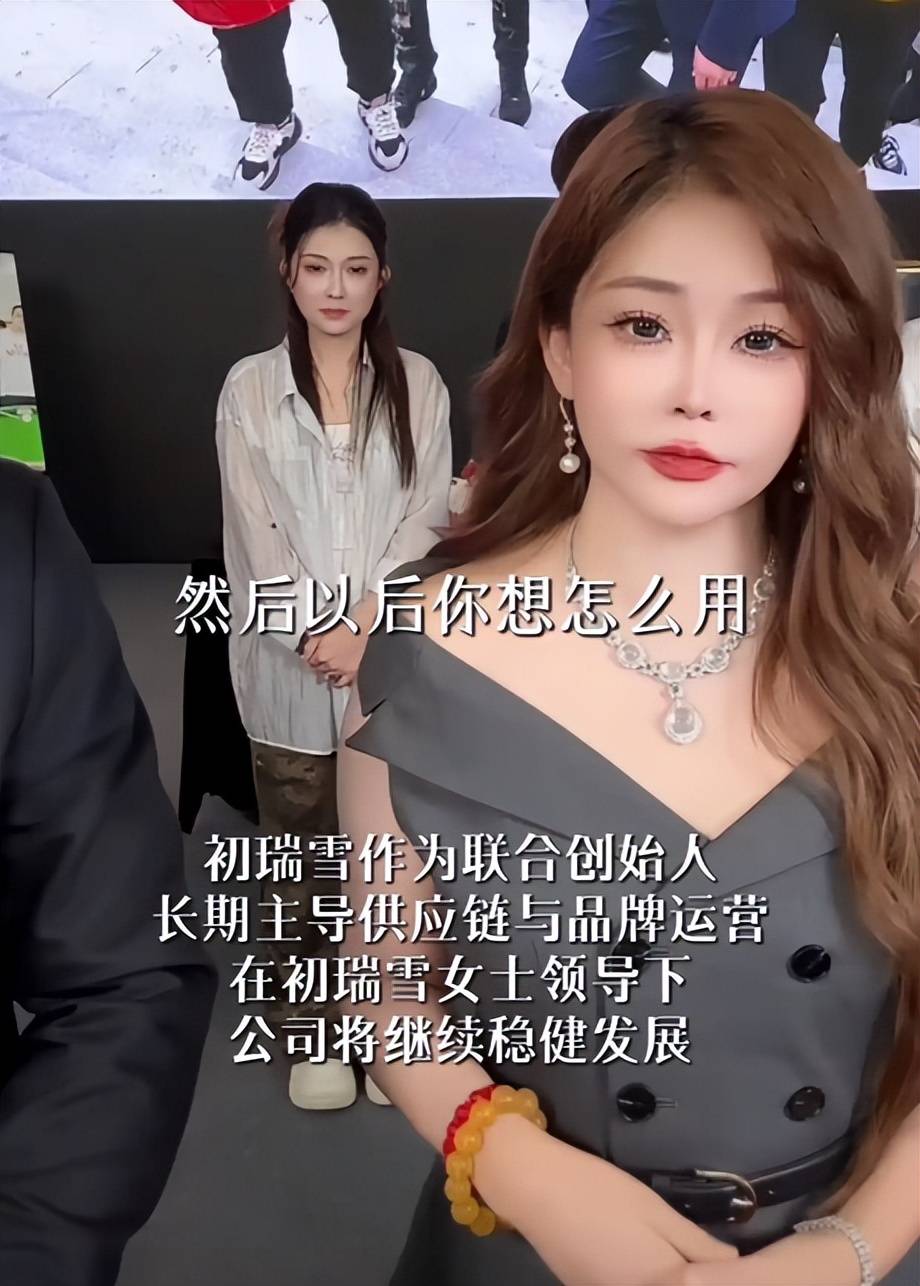

直播界已形成一种固定的情感剧本模式:主播先以健康为由宣布暂别,随后家属接力,最终以“为粉丝而回”的旗号重返舞台。这种幕后操控、台前表演的“垂帘听政”模式,在电商直播领域已成为一种行业惯例。惊人的销售数据——短短五小时内突破十亿大关,便是这一剧本市场效力的有力证明。

业内人士深知,这不过是危机公关的一种变形。面对产品质量风波,转移公众注意力的最佳策略并非直接面对问题,而是制造更具震撼力的情感事件。退网事件中的泪水与哽咽,轻易模糊了消费者的理性视线,将实质性质疑转化为情感上的共鸣与支持。历史一再证明,真正左右舆论的,往往不是事实真相的澄清,而是精心设计的情感节奏。

消费者行为背后的经济逻辑清晰可见:价格锚点效应将日常价格设定为参照,限时抢购的紧迫感则激发了人们对损失的厌恶心理。在这一机制下,商品的实际价值被严重边缘化,“便宜与否”取代了“是否值得”成为购买决策的唯一标准。直播平台与头部主播之间的共生关系,更是将这一扭曲的消费观念推向了极致。

监管的滞后与平台的利益驱动之间形成了微妙的平衡。面对季度财报的压力与流量变现的诱惑,平台往往对争议性营销策略采取默许态度。只要消费者在促销期间依然踊跃参与,这一商业模式便能持续运作,即便外界舆论风波不断。

在这场博弈中,最需警惕的是消费者对自身角色的认知偏差。当人们习惯于将购买决策权交给“全网最低价”的标语时,实际上已成为这场商业大戏中的被动角色。真正的消费觉醒,在于构建全面的价值评估体系,将时间成本、售后服务、替代选项等因素纳入考量,如此,众多所谓的“优惠”才会露出其真实面目。