近日,一场围绕一次性筷子的法律争议将零售巨头胖东来推向了舆论的风口浪尖。事件的起因是一名顾客因胖东来提供的一次性筷子未标注生产日期,将其告上了法庭。

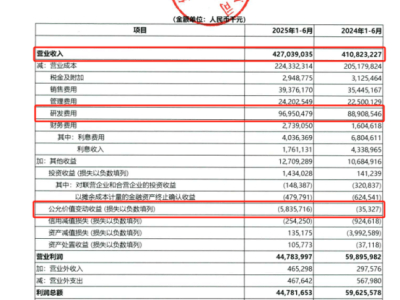

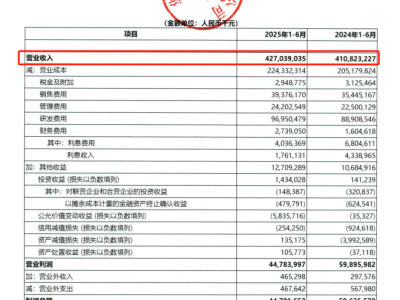

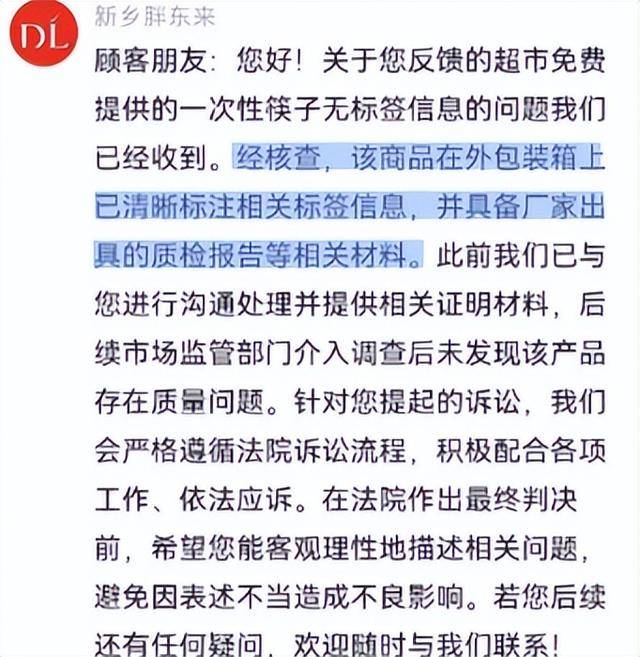

这位顾客认为,即便是免费提供的赠品,每一双筷子也应被视为独立的商品,必须信息齐全,包括明确的生产日期,这关乎消费者的知情权。而胖东来方面则表示,所有合规信息,包括生产日期和质检报告,都已清晰地印在整包筷子的外包装箱上。

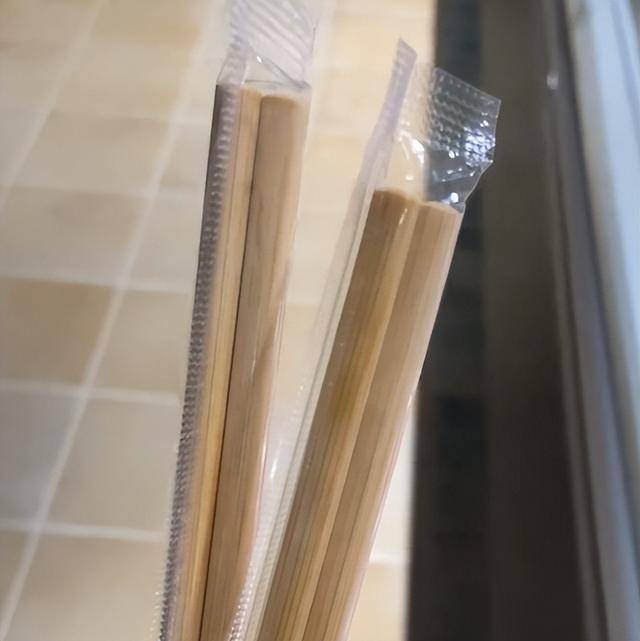

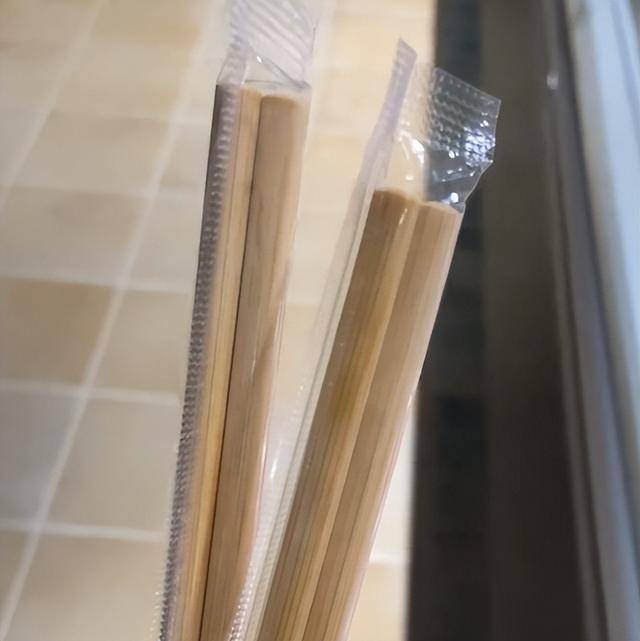

市场监管部门在介入调查后,未发现筷子存在质量问题。不少网友也自发晒图,证明胖东来的一次性筷子品质远超路边小店。然而,这场争议的本质并非筷子本身的质量问题,而是一场围绕法律条文适用范围的解读。

原告依据《消费者权益保护法》,主张知情权神圣不可侵犯。这一逻辑引发了一些网友的讽刺,认为如果每卷卫生纸、每粒大米都得单独打上生产日期才算合规,那无疑将大大增加企业的合规成本。

胖东来作为被无数人奉为“零售业标杆”的企业,此次事件无疑对其口碑造成了一定影响。然而,与以往的挑战不同,这一次胖东来获得了大量网友的自发声援。网友们晒出胖东来筷子的实物图,讲述自己购物的经历,用行动为自己信赖的企业背书。

面对汹涌的舆论支持,胖东来方面显得异常冷静和克制,只是表示会积极应诉,并呼吁当事人能客观理性陈述事实。这一姿态展现了胖东来在强大舆论优势下,依然坚持在法律框架内解决问题的决心。

胖东来创始人于东来曾公开表示,不计划将胖东来扩展到全国,目标是树立一个行业榜样。此次事件恰恰说明,成为“榜样”需要付出巨大代价,必须接受来自四面八方、最高乃至苛刻的标准的审视和检验。即使再好,也总有人能用“显微镜”找到一丝不符合其想象的“瑕疵”。

这场风波不仅引发了公众对消费者权益保护程序正义的思考,也迫使大家思考在追求程序正义时,是否也应该为商业世界中那些实质性的善意保留一些理解和空间。对于企业而言,这也是一堂生动的风险教育课,提醒它们在日益复杂的营商环境中,需要不断完善自身的合规细节。

最后,对于顾客因“一次性筷子”起诉胖东来这件事,你有什么看法呢?欢迎在评论区积极讨论。