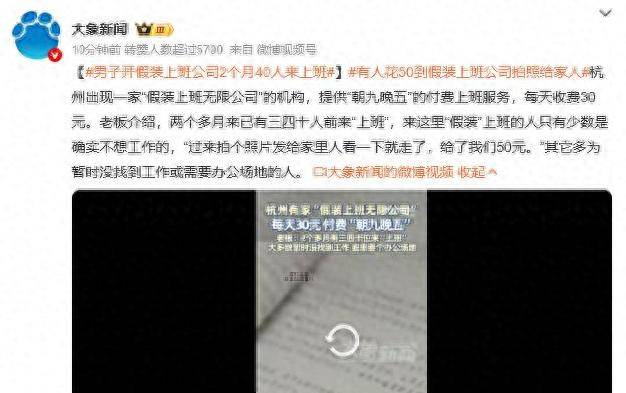

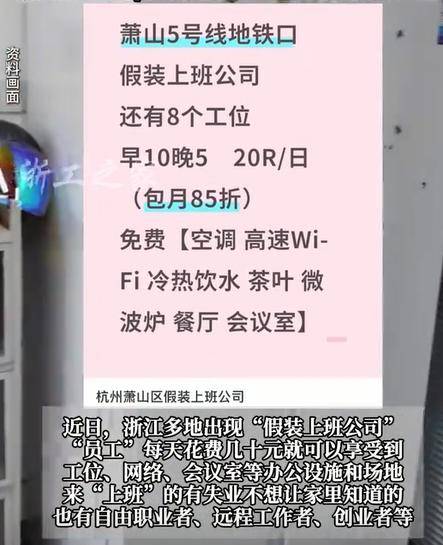

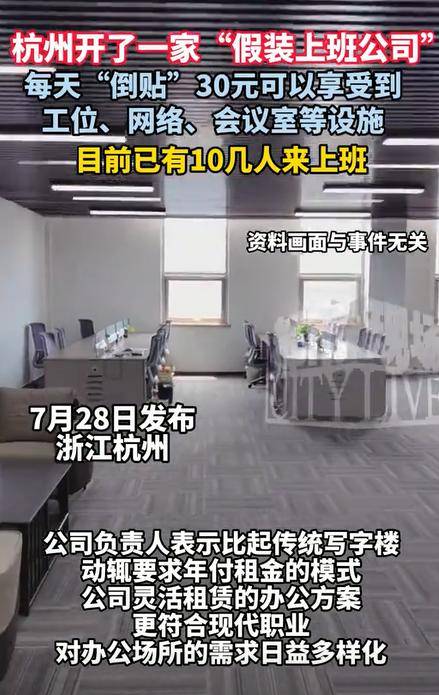

在杭州,一种前所未有的商业模式悄然兴起——“假装上班公司”。这家公司提供的不是传统意义上的工作机会,而是一个每天仅需30元的“上班”体验,让客户能在办公环境中度过一天,享受一份“体面”。

短短两个月内,这家公司已吸引了三十多名“员工”。他们中不乏失业者、自由职业者,甚至还有需要办公环境的宝妈。每天,这些“员工”们按时打卡,使用公司提供的办公桌,甚至参与“同事”间的闲聊,尽管他们彼此间往往并不了解对方的真实身份。

周明,一个28岁的程序员,是这里的常客。去年失业后,他一直没有告诉家人,而是选择在“假装上班公司”每天花费30元,以保持自己的状态。他早上会和真正的上班族一起挤进电梯,下午则会在家庭群里发送一张窗外的夕阳照,配文“今天又加班了”,以此让母亲安心。

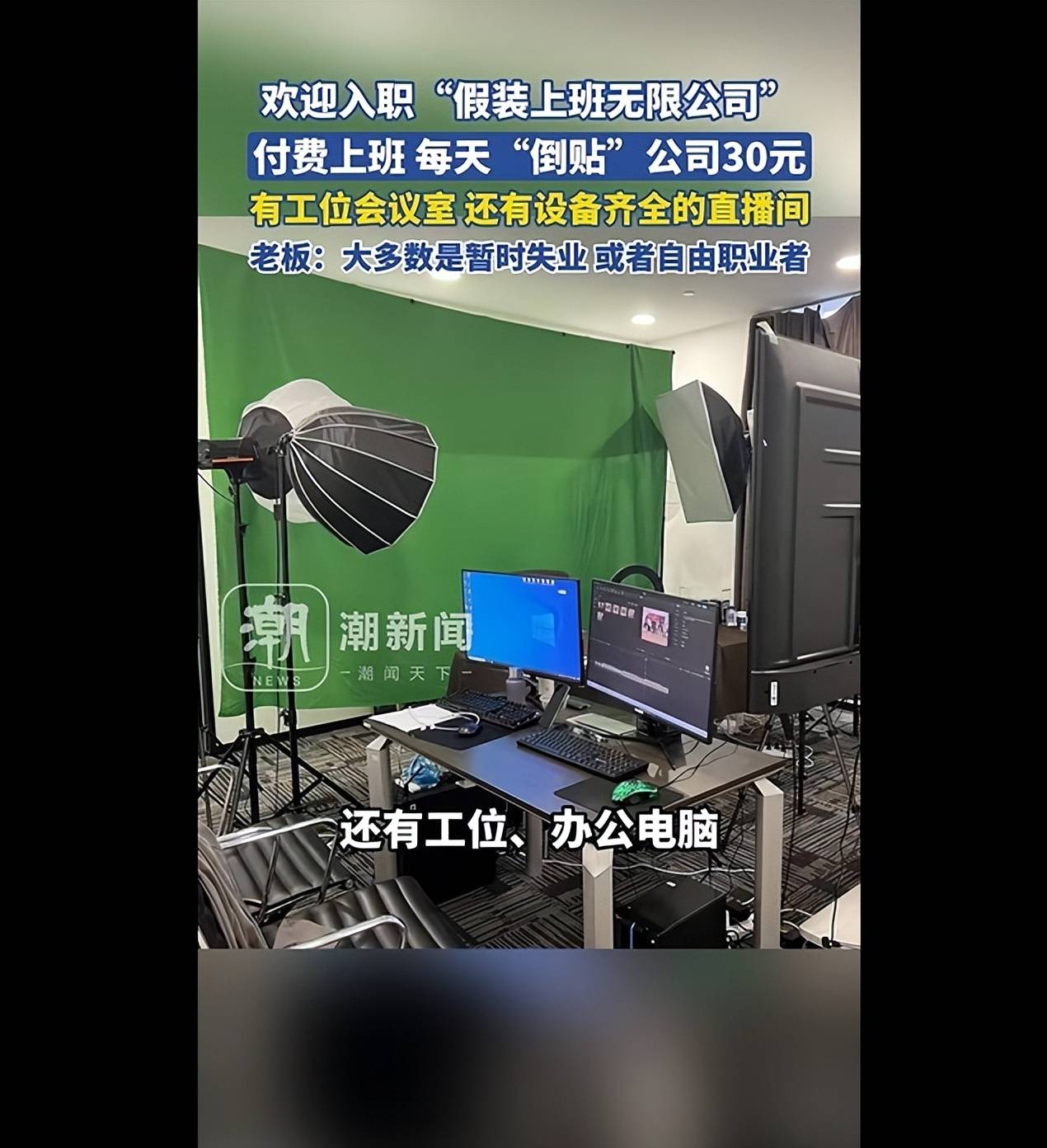

除了失业者,自由职业者也是这里的主要客户。小吴是一名文案写手,她因为家里的猫总是跳上键盘而选择来这里寻找清净。小张是一名直播主播,他需要专业的灯光和背景墙,而这里提供的直播间比家里布置得更加专业。李姐则是一名宝妈,她觉得每天花30元在这里买一天清静,比请阿姨划算得多。

公司老板王磊原本做共享办公业务,但去年招租率大跌,于是他索性改做“假装上班”生意,没想到却意外盘活了场地。他算了一笔账:400平米的场地月租4万,平均每个工位每天成本不到20块,收30块还能赚点。

在“假装上班公司”,客户们虽然彼此并不了解,但也会偶尔交流“生存技巧”。比如,拍工位照要斜45度角显得空间大,说加班别超过八点以免显得太假,家庭群发定位要选公司附近的咖啡店以显得偶尔摸鱼。这些不成文的规矩,都是客户们总结出来的“伪装指南”。

然而,“假装上班”并非全然虚假。有人在这里找回了工作状态,有人通过这里的环境提高了工作效率。甚至有人因为在这里待久了,不自觉地模仿起了真正的职场礼仪,就像演员入戏太深,忘了自己在表演。

随着“假装上班公司”的火爆,北京、上海等地也陆续出现了类似的“假装上班空间”。这种商业模式虽然引发了一些争议,但也让不少人在职场之外找到了新的可能性。对失业者来说,这是最低成本的缓冲带;对自由职业者来说,这是性价比最高的工作站。而在这个看似荒诞的背后,或许也隐藏着现代人对职场的一种新的理解和追求。