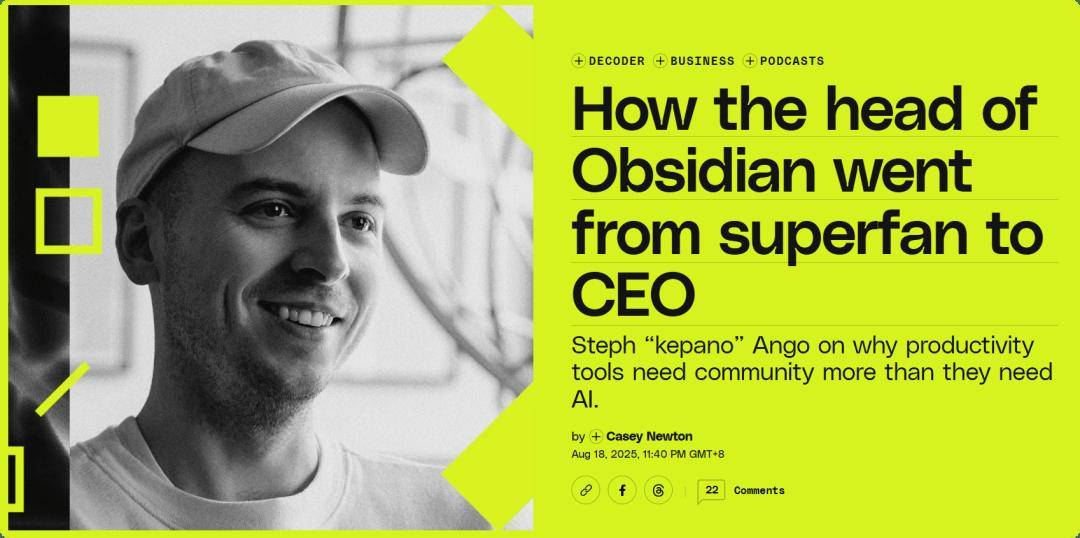

在近期的一期Decoder节目中,Obsidian的首席执行官Steph Ango分享了这款笔记应用如何在知识管理和创意领域脱颖而出的独特故事。尽管Ango并非Obsidian的联合创始人,但他于2023年加入并接管了公司,引领这款应用成为全球知识工作者和创作者的必备工具。

Ango强调,Obsidian不仅仅是一个笔记应用,它构建了一个类似维基百科的知识网络。每个笔记都可以相互连接,形成用户的个人知识图谱。这种体验被他形容为一种“超能力”,让用户像拼乐高一样将零散的想法组装成复杂的思维结构。从痛苦与信息的哲学思考到木工技巧的学习,再到中文学习和村上春树的文字,Obsidian都能将这些元素串联起来,形成意想不到的组合。

与其他互联网产品不同,Obsidian没有注册流程,不做数据追踪,也不追求用户留存率。它使用了几十年不变的Markdown纯文本格式,将数据所有权完全交给用户。即便Obsidian有一天不再存在,用户也能保留自己的笔记。这种“自由与安全感”的组合,使得Obsidian的用户黏性极高。在一个所有公司都在努力提高用户依赖度的时代,Obsidian却选择让用户随时能够离开。

在商业模式上,Obsidian同样显得与众不同。它没有大规模融资,也不追逐高估值,收入主要来自同步服务、笔记发布和用户自愿捐助。自推出以来,Obsidian几乎每天都在盈利,这种稳定的盈利模式已经持续了五年。Ango表示,他们并不希望成为下一个Notion或微软式的帝国,只要能够维持一个小团队,专心打磨自己热爱的工具就足够了。

对于当前流行的AI技术,Ango的态度同样引人关注。当几乎所有生产力工具都在急于加入AI功能时,Obsidian却选择保持谨慎。Ango担心AI会替代用户的思考过程,因此他们只在Web Clipper中尝试了有限的AI功能,并且确保这一功能完全独立于Obsidian应用之外。尽管社区中已经涌现出大量基于AI的插件,但Ango坚持认为,如果要引入AI,必须符合Obsidian的核心价值——私密、可控、不会将用户数据用于训练大模型。

Ango描述Obsidian为一个“反商业逻辑”的实验:小团队、少会议、几乎无管理,却依靠社区和理念自发生长。他坦言,Obsidian可能会“老去”,但用户留下的文件将长久存在。这种坦率和克制,在浮躁的互联网环境中显得尤为突出。

在访谈中,Ango详细解释了Obsidian的运作方式和设计理念。他提到,Obsidian的核心是笔记之间的链接,这种维基百科式的运作方式让用户能够构建一个不断扩展的知识网络。Ango还分享了自己使用Obsidian的经历,包括如何通过链接和扩展笔记来整理想法,并最终形成文章和项目的过程。

关于为何在2023年加入Obsidian,Ango表示,他早在应用发布之初就发现了它,并对其产生了浓厚的兴趣。随着对Obsidian的深入了解,他发现自己能够为公司带来一些设计和产品方面的建议。最终,在卖掉之前的创业公司后,他加入了Obsidian,帮助公司打磨产品并推动其发展。

插件生态是Obsidian成功的关键因素之一。Ango提到,插件不仅扩展了Obsidian的功能,还吸引了大量新用户。最初,插件机制更像是一个“防御性举措”,让用户能够自己添加需要的功能。但随着时间推移,社区开发者提出的创意推动了Obsidian的发展,一些受欢迎的插件甚至被整合进了核心功能中。

在谈到与其他笔记应用的差异时,Ango强调了Obsidian的本地存储和可定制性。与依赖云服务的Notion不同,Obsidian的所有数据都存储在本地,这使得用户即使在没有网络的情况下也能访问笔记。同时,Obsidian的Markdown格式和高度可定制性也吸引了大量开发者,他们通过插件为Obsidian增加了更多功能。

关于用户粘性和留存率的问题,Ango表示,由于Obsidian的隐私取向强烈,他们并不追踪用户行为。尽管如此,Obsidian的“自由与安全感”组合使得用户更愿意长期使用这款应用。Ango还提到,他们通过同步服务、发布功能和捐助计划来维持公司的可持续性,并实现了盈利。

最后,Ango谈到了Obsidian的未来规划。他表示,Obsidian将继续专注于提升用户体验和扩展功能,但不会盲目跟风加入AI技术。他们更关注用户的实际需求和数据安全,希望为用户提供一个长期可用的知识管理工具。同时,Ango也承认,Obsidian可能会随着时间和技术的发展而逐渐老去,但他们相信用户留下的文件将永远存在。