近期,麻省理工学院(MIT)发布的一份重磅报告,给生成式人工智能领域的投资热情泼了一盆冷水。报告显示,尽管企业在AI领域投入巨大,但绝大多数项目并未带来预期的财务回报。具体而言,高达95%的生成式人工智能投资几乎未给企业带来任何收益,半数项目最终宣告失败,仅有5%的项目成功实现了商业化落地。

这份报告引发了市场的广泛担忧,人们开始担忧AI领域是否存在泡沫,并可能面临破裂的风险。受此影响,多家与AI密切相关的科技公司股价出现大幅下跌。其中,AI芯片领域的领头羊英伟达股价下跌了3.5%,数据分析公司帕兰提尔的股价更是暴跌9%,而日本软银也因其在AI项目上的重仓投资而股价下跌7%。

据报告透露,企业在生成式人工智能领域的投资规模高达300亿至400亿美元(折合人民币约2151.83亿至2869.11亿元)。然而,如此庞大的投资并未带来相应的回报。95%的项目未能产生任何财务收益,半数项目以失败告终。更令人惊讶的是,仅有40%的公司将AI应用投入实际部署,而在这40%的公司中,也只有5%的试点项目最终成功进入了生产阶段。

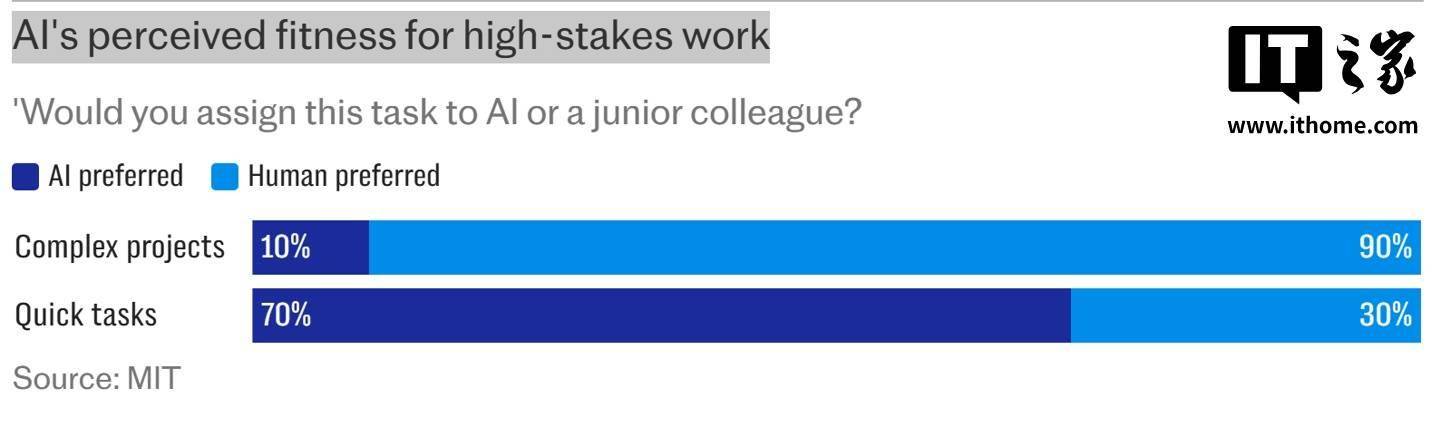

MIT的报告还指出,许多企业已经开始悄然放弃那些复杂且昂贵的企业级AI系统。相反,员工们更倾向于自费使用如ChatGPT等消费级的AI工具。这一趋势反映出,尽管企业对AI技术寄予厚望,但在实际应用中却遇到了诸多挑战和困难。

报告发布之时,正值市场对AI盈利能力信心逐渐减弱的敏感时期。自2022年ChatGPT推出以来,硅谷一直宣称AI技术将为企业带来巨额的节省和效率提升。然而,现实却并未如预期般美好。许多企业在投入大量资金后,却发现AI技术并未能带来显著的效益。

OpenAI近期发布的ChatGPT-5也未能满足用户的期待。不少用户认为,ChatGPT-5的升级幅度有限,甚至呼吁恢复旧版本。OpenAI的首席执行官山姆·奥尔特曼也坦诚地表示,投资人对于AI技术的热情确实有些过于高涨,未来可能会有人因此遭受重大损失。

整体来看,MIT的这份报告无疑给当前火热的AI领域浇了一盆冷水。它提醒人们,尽管AI技术具有巨大的潜力,但在实际应用中仍需面临诸多挑战和困难。投资者和企业需要更加理性地看待AI技术,避免盲目跟风和过度投资。