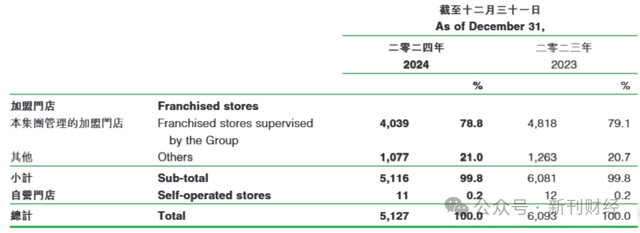

近日,国内知名水果连锁品牌百果园成为了舆论的焦点。据报道,该品牌在2024年经历了大规模的门店收缩,零售门店数量净减少了966家,仅剩5127家门店在运营。其中,加盟店的减少尤为显著,从原来的6081家骤降至5116家,平均每天有近2至3家门店关闭。

这一消息的背景是,百果园近期因董事长余惠勇的言论而陷入争议。余惠勇在回应部分消费者对水果价格偏高的质疑时,表示百果园多年来一直在“教育消费者成熟”。这一表述迅速在网络上发酵,引发了广泛讨论。截至8月11日,微博上关于“百果园教育消费者小心被教育”的话题阅读量已超过800万。

面对舆论风波,百果园方面回应称,网上流传的视频存在误解。然而,此次事件背后,除了高管言论被指“品牌傲慢”外,更深层次的问题在于品牌立场与消费者感受之间的显著割裂。消费者在为高价格买单时,未能获得与价格相匹配的高品质体验,这是引发争议的重要原因之一。

事实上,百果园在供应链优化方面做出了不少努力。例如,直采比例达到78%,冷链损耗率降低至3.2%(远低于行业平均的15%),并建立了“三级品控体系”以保障品质。然而,在实际消费中,部分消费者仍反映未能感受到这些努力带来的品质提升。

百果园还多次被曝光存在门店品控漏洞。例如,2024年“3·15”期间,有报道称其存在腐烂水果切块售卖、隔夜果充当鲜果销售等问题。在黑猫投诉平台上,涉及百果园的投诉已超过2200条,“坏果不赔”等问题成为消费者集中反馈的痛点。

作为曾经的“水果第一股”,百果园自2001年成立以来,一直专注于水果全产业链的发展。2023年1月,百果园成功在港交所上市,备受瞩目。然而,上市后的百果园并未能延续资本化红利,反而很快陷入了发展瓶颈。近年来,其营收和净利润均未实现突破性增长,甚至在2024年首次遭遇营收与利润的双下滑,出现净利润亏损。

除了内部问题,百果园还面临着外部市场的多重挤压。随着社区团购等新兴业态的兴起,消费者的水果购买渠道选择大大拓宽,对百果园形成了强烈的市场竞争压力。据统计,2023年我国社区团购用户数量增长至6.78亿人,交易规模达到3228亿元,同比增长率均保持在较高水平。

更令百果园感到压力的是,近期即时零售战事的再度升级。在这场流量争夺战中,水果凭借高频刚需属性成为电商巨头们的引流利器。巨头们不断加码补贴力度,打破了行业原有的逻辑,对以水果零售为主业的百果园构成了严峻挑战。百果园引以为傲的供应链优势,在资本加持的巨头面前或逐渐失去壁垒。

如今,百果园正站在舆论的风口浪尖上。如何在成本控制、品质坚守与消费者日益攀升的期待值之间找到平衡,成为其亟待解决的核心问题。只有当供应链以更透明的姿态呈现在公众视野中,当压缩出的成本空间真正用于品质升级与价格让利时,消费者或许才能重新找回对品牌的信任与认同。