在中国,一个令人瞩目的消费现象正在上演:超过一亿民众在同一时刻打开外卖应用,利用平台派发的优惠券,享受着仅需一块九的小幸福。这一幕背后,是红、黄、橙三色巨头在外卖市场的激烈角逐,它们不惜投入上百亿资金补贴用户,而这场争斗远非表面看起来那么简单。

实际上,这些互联网巨擘的真正目标,是破解电商长久以来的流量困局。与微信、抖音、快手等社交应用相比,电商平台的用户粘性显然不足。用户访问社交软件,可能是出于工作、娱乐等多种原因,日均停留时间轻松超过三小时。而电商网站则不同,用户访问往往带有明确购买目的,搜索、下单、付款,一气呵成,很少有人会无目的地闲逛。因此,电商巨头的日均用户停留时间,巅峰时期也不过一个多小时。

为了打破这一瓶颈,电商巨头们开始寻求新的流量入口。阿里曾尝试推出社交软件“来往”,希望通过自建流量池来增加用户粘性,但遗憾的是,这一尝试并未成功。这证明,流量的生成是一个复杂的生态系统,不是电商巨头们闭门造车就能轻易实现的。

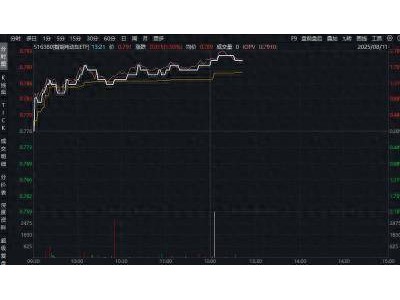

于是,巨头们将目光投向了外卖市场,通过高额补贴吸引用户,培养用户习惯。当用户习惯于在电商平台上点咖啡时,他们可能会顺便浏览短视频,再购买一双鞋子,刚付完款,又收到一张明天的早餐券。这种高频的外卖消费,成为了吸引用户粘性的引子。只要能够锁住用户的使用习惯,就能锁住他们的注意力,进而锁住他们的消费力。虽然看似烧掉了上百亿资金,但只要能够增加用户的使用频率,后续带来的消费和广告收入,将远超补贴成本。

巨头们的终极目标,是抢占即时零售这一万亿级市场。即时零售,意味着在半小时内将商品送达用户手中。既然商家能在30分钟内送出一杯奶茶,那么理论上,他们也应该能在同样短的时间内送出口红、猫粮、电视机等商品。这一市场正在重塑零售业的格局,满足消费者即时享用的需求,将成为未来十年零售业的关键。

在互联网赛道日益拥挤的今天,电商和社交领域早已饱和,网络普及、智能手机普及,网店数量也趋于饱和。整个行业进入了存量博弈的时代,而即时零售则成为了新的增长点。消费者对于即时送达的需求越来越高,传统零售业必须适应这一变化,才能在未来立足。

有人可能会担心,这种烧钱补贴培养出来的用户缺乏忠诚度,一旦补贴停止,用户就会流失。然而,资本早已看透这一本质。烧钱补贴的目的,一是为了形成规模效应,吸引用户涌入平台,进而吸引商家入驻,提升用户体验,形成正向循环。二是为了击垮同行,在互联网行业,这种正循环一旦启动,就会产生显著的马太效应。在万亿级别的市场中,最终能够留下的玩家寥寥无几,谁烧钱烧得多,谁就能生存下来。

对于普通消费者而言,这场巨头之间的争斗或许并不重要。只要能够继续享受一块九的奶茶带来的小确幸,生活就依然美好。