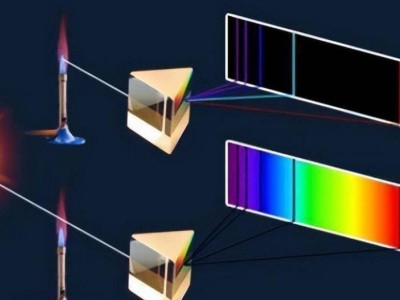

欧盟委员会近期的一项决策,在中国太阳能玻璃行业掀起了轩然大波。7月25日,该委员会正式启动了对中国太阳能玻璃的第二次双反日落复审调查,这一举动距离上次制裁措施的实施已足足跨越了12个年头。

在全球光伏玻璃市场中,中国的地位举足轻重,占有率高达90%,彰显了其无可匹敌的竞争力。然而,欧盟自2024年起对中国光伏玻璃征收的60%反倾销税,却如同一记重拳,让中国对欧盟的出口遭受重创。数据显示,今年中国对欧盟的光伏玻璃出口额已急剧萎缩至不足2亿欧元,这对中国相关企业而言,无疑是一次沉重的打击。

颇具讽刺意味的是,此次申诉的发起者——包括Interfloat在内的三家欧洲企业,在全球市场上的份额竟然不足5%。这不禁让人质疑,这三家企业是否试图通过影响整个欧盟新能源产业链,来实现自身狭隘的利益最大化。而此举的直接后果,则是欧洲光伏组件商因原材料短缺而面临成本激增30%的困境。

更为离奇的是,欧盟此次调查的时间段选择在了2024年7月至2025年6月之间,这恰好与中国光伏玻璃技术进行迭代升级的关键时期相重合。因此,业内人士纷纷指出,欧盟此举或许是在利用贸易壁垒,为其技术追赶争取时间。

历史总是惊人的相似。早在2013年,欧盟就曾对中国光伏产品挥舞起高额关税的大棒,结果却是欧洲太阳能装机成本飙升21%,并直接导致了50万个就业岗位的流失。如今,在全球绿色转型的关键节点上,布鲁塞尔再次祭出了保护主义的大旗,这无疑将阻碍欧洲在新能源领域的发展步伐,使其在激烈的国际竞争中渐行渐远。