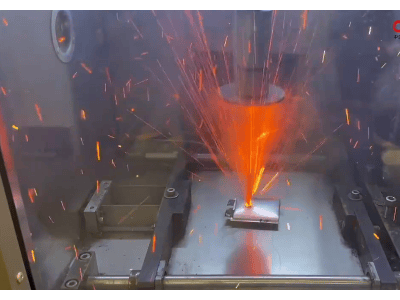

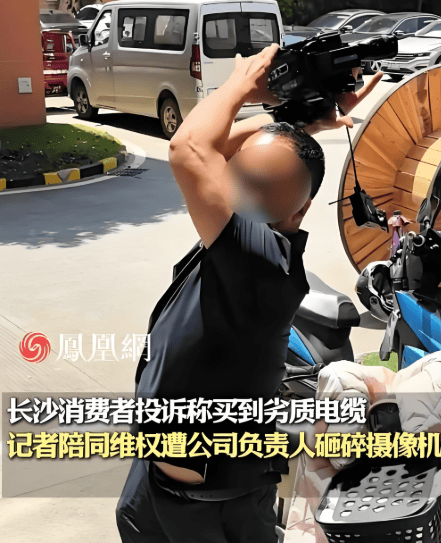

一场由“冲动”引发的风波近日引起了广泛关注。事件起因于一名男子在纠纷现场情绪失控,对记者的摄像机进行了暴力打砸,事后他面对镜头表达了深深的懊悔,用“冲动了”三个字试图为自己的行为开脱。

据了解,这起事件发生在某地的纠纷现场,记者赶赴现场进行采访,试图还原事件真相。然而,涉事男子不仅拒绝配合,还突然情绪爆发,动手打砸了记者的摄像机,导致设备严重损坏。事后,该男子虽然表示愿意赔偿损失,但“冲动了”这一说法,真的能成为他逃避责任的借口吗?

从法律角度来看,打砸摄像机的行为绝非赔钱那么简单。如果摄像机的价值较高,涉事男子可能面临故意毁坏财物罪的刑事处罚。记者依法享有采访权,阻挠或破坏采访还可能触犯妨碍公务或新闻自由的相关法规。同时,民事赔偿方面,除了设备损失,还可能包括误工费、数据恢复等额外费用。

这一事件也引发了公众对媒体角色的思考。近年来,记者在采访中遭遇暴力的事件屡见不鲜,一些人甚至将记者视为“搅局者”,将怨气发泄在他们身上。然而,记者作为社会的“眼睛”和“耳朵”,他们的工作是传递真相,监督公平。如果连记者的人身安全都无法保障,那么谁来为我们揭露不公、守护正义?

这一事件还暴露出了情绪管理的重要性。在成年人的世界里,情绪失控不是理由,而是能力的缺失。真正的成熟,是在愤怒时能够保持冷静,学会按下暂停键,而不是让冲动主宰自己的行为。一句“冲动了”,听起来像是认错,实则是一种逃避责任的托词。

事件曝光后,网友们的反应也呈现出两极分化的态势。一些人认为记者“就该砸”,这类言论往往出自对媒体有偏见的人;而另一些人则呼吁加强法律保护,关注事件背后的制度和人性问题。键盘侠的狂欢,恰恰暴露了社会的戾气,我们需要的不是对立,而是理解与沟通。

“冲动了”这三个字,无法抹去已经发生的后果。在这个信息爆炸的时代,理性与法治才是社会进步的基石。面对冲突和愤怒,我们应该学会冷静思考,用理性和法治来解决问题,而不是让冲动主宰自己的行为。否则,一旦冲动之下挥出拳头,打碎的不仅是摄像机,更可能是自己的人生。