近期,中国汽车市场迎来了两大重要合作动态,标志着跨国车企在华战略正经历深刻变革。

7月10日,一场关于新能源汽车产业的基金合作签约仪式在杭州举行。法国雷诺集团旗下的安培公司携手中金私募、杭州资本及杭州高新金投,共同签署了基金合伙协议。该基金旨在布局电池、智能驾驶、智能座舱、软件及具身智能等前沿领域,挖掘新能源汽车产业内的生态投资机会,构建一个融合技术创新、产业资本赋能与国际验证的良性循环体系。雷诺中国的高层苏伟铭对此表示,期望通过多方共赢的合作模式,打破传统主机厂与供应商的业务框架,共同培育一个开放式的创新生态。

而在此前,日产(中国)投资有限公司与东风汽车集团也达成了协议,宣布成立一家新公司。这家注册资本为10亿元人民币的新企业,由日产(中国)控股60%,东风汽车集团持股40%,其主要业务将聚焦于向全球市场出口整车及零部件,特别是新能源车型。业内人士认为,日产凭借全球销售渠道与中国设计的领先产品,或将开启合资品牌出海的新篇章。

这两起事件看似孤立,实则透露出跨国车企在华经营策略的重大调整。回顾历史,跨国车企曾是中国汽车产业现代化的重要推手。在全球汽车产业销量增长停滞的背景下,大众、日产、雷诺等跨国车企抓住中国对外开放的机遇,与中国车企合资合作,凭借技术、产品、品牌及运营优势,不仅成功开拓了中国市场,更将全球汽车产销规模推向新高,巩固了自身行业领先地位。

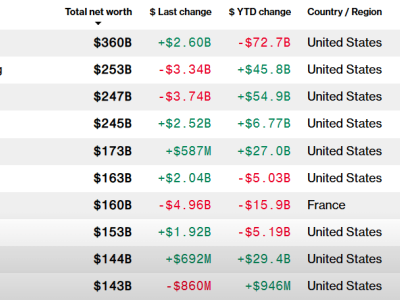

然而,随着电动化与智能化变革的加速,自主品牌凭借新能源汽车的崛起,给跨国车企的传统合资合作模式带来了新挑战。中汽协数据显示,今年前六个月,自主品牌乘用车市场份额已攀升至68.5%,意味着合资品牌的市场份额从近七成跌至三成左右。品牌光环的逐渐褪色,也伴随着产品定价权与溢价能力的下降。

对中国市场而言,其重要性不仅关乎跨国车企的市场份额,更是决定其全球布局成败的关键。当前,中国不仅是全球最大的汽车产销市场,更走在全球汽车产业技术变革的前沿,成为重塑全球汽车产业竞争格局的主导力量。面对技术变革与市场竞争的新趋势,跨国车企亟需在中国市场的研发、销售及供应链等方面做出调整。

在研发方面,跨国车企传统的“总部主导,中国市场本土化执行”模式已难以满足中国消费者的需求,也缺乏市场竞争力。中国在电动化与智能化技术上的飞速发展,迫使跨国车企将全球研发和决策中心向中国转移,借助中国研发团队快速响应市场,进行技术创新,降低研发成本,提升效率,进而惠及全球市场。

在市场策略上,合资车企原本主要面向中国市场,但如今,随着中国汽车特别是新能源汽车受到全球消费者的青睐,跨国车企可利用其全球营销网络,助力在华合资车企扩大出口,满足海外市场需求,实现双赢。简而言之,跨国车企的市场策略正从单一的中国市场转向中外两大市场。

供应链方面,传统燃油车时代,跨国车企在中国建立的供应链相对封闭,外资零部件企业在部分合资企业一级供应商中占比高达80%以上。然而,电动化与智能化变革正在重塑全球汽车产业供应链。中国通过先行一步,已培育出具有核心技术与成本优势的新能源供应链。跨国车企主动拥抱中国供应链,不仅能推动中国供应链的全球化发展,还能提升自身的全球竞争力。