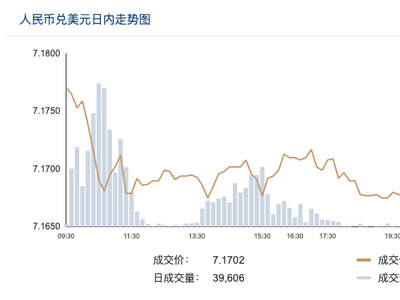

近期,光伏产业的核心环节——硅料、硅片、电池及组件,在经历了长达两年的激烈价格战之后,终于迎来了转折。特别是硅料环节,其价格走势尤为引人注目。据中国有色金属工业协会硅业分会7月9日的最新报告,多晶硅n型复投料的成交价格区间已攀升至3.40至3.80万元/吨,均价达到3.71万元/吨,与前一周相比上涨了6.92%。同时,n型颗粒硅的成交价格也呈现上涨趋势,区间为3.40至3.70万元/吨,均价为3.56万元/吨,环比上涨6.27%。

这一轮价格上涨并非孤立事件,而是与当前市场上多种化工品、工业制品及原料价格的普遍上扬相呼应。价格的波动不仅牵动着市场的敏感神经,更引发了一系列深刻的市场反思:涨价的背后动力何在?这一趋势能否持续?更重要的是,这是否会为产业链上下游企业带来业绩的修复,以及行业竞争格局的重新洗牌?

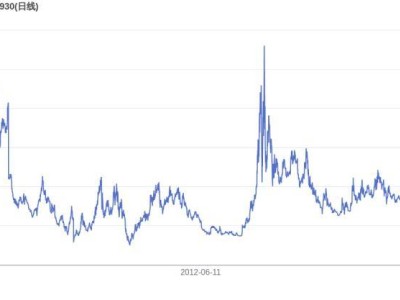

多晶硅期货市场的表现尤为抢眼,连续三周收涨,累计涨幅高达28%。现货市场上,多晶硅的价格同样出现了显著回升,硅片制造商也紧跟步伐,纷纷上调了产品价格。这一系列连锁反应不禁让人发问:光伏行业为何突然迎来了如此强劲的涨势?

协鑫科技助理副总裁宋昊在接受采访时表示,这一轮涨价潮的背后,是政策层面的“反内卷”导向与硅料行业并购重组的双重推动。政策上的支持,加之行业内企业力求在今年内完成并购重组的预期,吸引了大量敏感资金的涌入。据悉,包括协鑫科技在内的多家硅料企业,正在筹划成立一个类似于石油输出国组织(OPEC)的行业机构,旨在整合无法退出的硅料产能及其相关债务,通过产能淘汰和价格调节,利用由此产生的利润来清偿债务,降低投资风险。

硅业分会的报告进一步指出,本周硅料价格继续上涨,报价区间已经提升至4.5至5.0万元/吨,多晶硅报价更是大幅上调了25%至35%。尽管新订单的成交量有限,但此次提价主要是由于长期亏损运营的多晶硅企业为了清理库存,价格已远低于综合成本。为了满足“不低于成本销售”的法规要求,硅料企业不得不一次性将价格提升至综合成本线之上。

值得注意的是,尽管本周新增订单较少,但在涨价预期的驱动下,前期已签订的订单执行力度有所增强,下游企业的催单意愿明显增强,与之前的频繁毁单现象形成了鲜明对比。这表明,硅料市场已经呈现出触底反弹的态势。

那么,是什么推动了硅料的这一波涨势呢?回顾过去两年,光伏行业为了稳定价格,曾发起过多次呼吁和自律行动,但往往陷入“囚徒困境”,部分企业为了自身利益而违背自律公约,导致价格战愈演愈烈。如今,政策与并购的双重力量正在从外部打破这一僵局,重塑行业的激励机制。

宋昊透露,目前这一并购重组计划正处于规划和谈判阶段,目标是形成一个类似OPEC的结构,各硅料企业将共同出资成立一家基金或资管机构,负责引导产能淘汰,并通过价格调节获取利润,用于清偿产能债务和降低投资风险。由于光伏产业需求具有较强的可预测性,因此通过调节供给来控制价格成为可能。

这一机构制定的硅料价格将基于企业成本和债务规模来确定,同时确保中国硅料在国际市场上的价格竞争力。关于如何避免垄断的质疑,宋昊表示,该机构的成立并非为了通过滥用市场支配地位获取超额收益,而是一个自救行为。在充分保障客户权益的前提下,形成的并非垄断结果。该机构将随着债务的清偿而自然瓦解。

在光伏产业链各环节普遍预期涨价的背景下,硅料环节的涨价有望向下游传导。宋昊指出,下游企业正在密切关注硅料环节的并购重组进展,如果这一计划能够成功实施,将为整个行业提供一个可借鉴的范例。

从中央政策到行业定价机制,外部力量正在逐步打破光伏行业的困境。作为中国新能源产业的代表,光伏行业有望借此机会重回健康发展的轨道。