在“造芯”与“智能制造”浪潮席卷整个行业之时,美的集团悄然完成了从芯片领域的“防御者”向“进攻者”的角色转变。不同于中芯国际、华为海思等半导体巨擘聚焦于尖端制程与高性能计算领域,美的选择了一条更为务实的道路,即在家电应用场景中深耕细作,力求在成熟的领域撕开国产替代的缺口。

在中国制造业的壮阔图景中,美的以其一贯的低调姿态,演绎着“静水深流”的故事。美的造芯的背后,是长达十五年的技术突围历程,更是中国制造业在核心科技领域寻求破局之道的缩影。

追溯至2010年,美的首次突破千亿营收大关,然而利润率却不足5%,核心部件依赖进口成为其发展的瓶颈。在家电芯片领域,IPM(智能功率模块)与MCU(微控制器单元)扮演着至关重要的角色,分别类似于家电的“心脏”与“大脑”,但长期被英飞凌等海外大厂所垄断。面对这一困境,美的于2010年前后成立专项小组,率先开启IPM技术的研发,成为国内首批涉足此领域的企业之一。

美的采取了自主研发与对外合作并重的策略,与中芯国际、华润微电子等半导体企业紧密合作,共同推进IPM的研发进程。经过不懈努力,美的于2012年成功研发出IMS架构的IPM,2013年实现量产,2019年正式宣布实现自主可控,并成立了美垦半导体公司。与此同时,美的在2018年成立了上海美仁半导体有限公司,专攻MCU领域,目前美仁家电芯片已实现100%自主研发,产品可靠性经过市场检验,市场失效率极低。

美的造芯的成功,不仅实现了供应链自主可控,更为其降低供应链风险提供了有力保障。在美的的引领下,格力、海尔等家电企业也纷纷布局芯片领域,共同推动家电芯片的国产替代进程。然而,与美的相比,这些企业的造芯业务在布局深度与广度上略显不足,美的不仅实现了芯片的自用,还开始对外供应,进一步拓宽了业务版图。

美的造芯业务隶属于其To B业务的工业技术事业群,包括美仁与美垦两大品牌。美垦半导体专注于IPM模块的研发与生产,而美仁半导体则主攻MCU领域。美的IPM业务在2017年进入“自制+代工”的发展模式后,年产值迅速增长,并在2021年吸引了斯达半导的入股,双方合作进一步加深。同时,美仁半导体的MCU也实现了量产,并逐步走向外供市场,赢得了多家客户的信赖与订单。

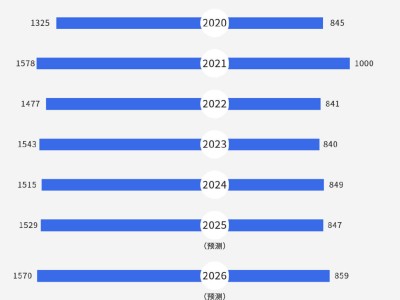

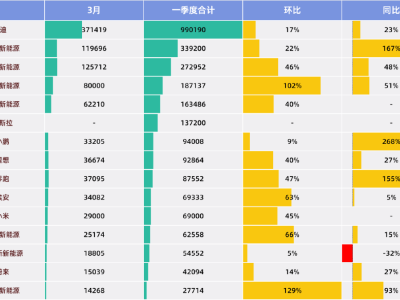

除了在家电芯片领域取得显著成就外,美的还将目光投向了新能源汽车芯片市场。随着新能源汽车产业的蓬勃发展,市场对车规级芯片的需求日益增加。美的凭借其在新能源汽车产业链零部件的协同优势、家电芯片的技术积累以及规模化量产经验,积极布局新能源汽车芯片领域,首先选择了新能源汽车水泵控制芯片作为切入点。虽然目前尚未公布最新的量产成绩,但美的在新能源汽车产业链的布局已经初见成效。

美的在新能源汽车领域的布局始于2018年成立的威灵汽车部件公司,随后通过收购合康新能控股权、投资新能源汽车零部件战略基地等一系列举措,进一步深入新能源汽车行业。美的还与蔚来等新能源汽车企业展开合作,共同推动新能源汽车产业的发展。在新能源汽车芯片领域,美的虽然面临技术门槛高、行业竞争压力大等挑战,但其凭借家电芯片的技术积累和规模化量产经验,以及持续的研发投入,正在逐步逼近高端芯片量产的目标。

在坚定推进To B业务转型的背景下,美的造芯业务所属的新能源及工业技术板块实现了快速增长。2024年,该板块收入达到336亿元,同比增长20.58%,在总营收中的占比约为8.26%。尽管美的距离成为“中国芯片巨头”还有一定距离,但其从“防御性布局”到“进攻性扩张”的转变,已经展现了中国制造业的升维之路,更向世界展示了中国制造业争夺全球话语权的决心与实力。