在今年的春节档期,电影市场呈现出冰火两重天的景象。《哪吒:魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)凭借强劲势头,票房一举突破百亿大关,成为焦点中的焦点。然而,在这片繁华背后,却也有电影黯然失色,其中最具代表性的便是《蛟龙行动》。

早在影片上映前夕,《蛟龙行动》便因一段宣发视频而引发争议。主演张涵予在视频中抱怨该视频被恶意剪辑,而观众则对影片需要“保密”台词的做法表示不解和不满。影片还未上映,便已在舆论场上掀起波澜。

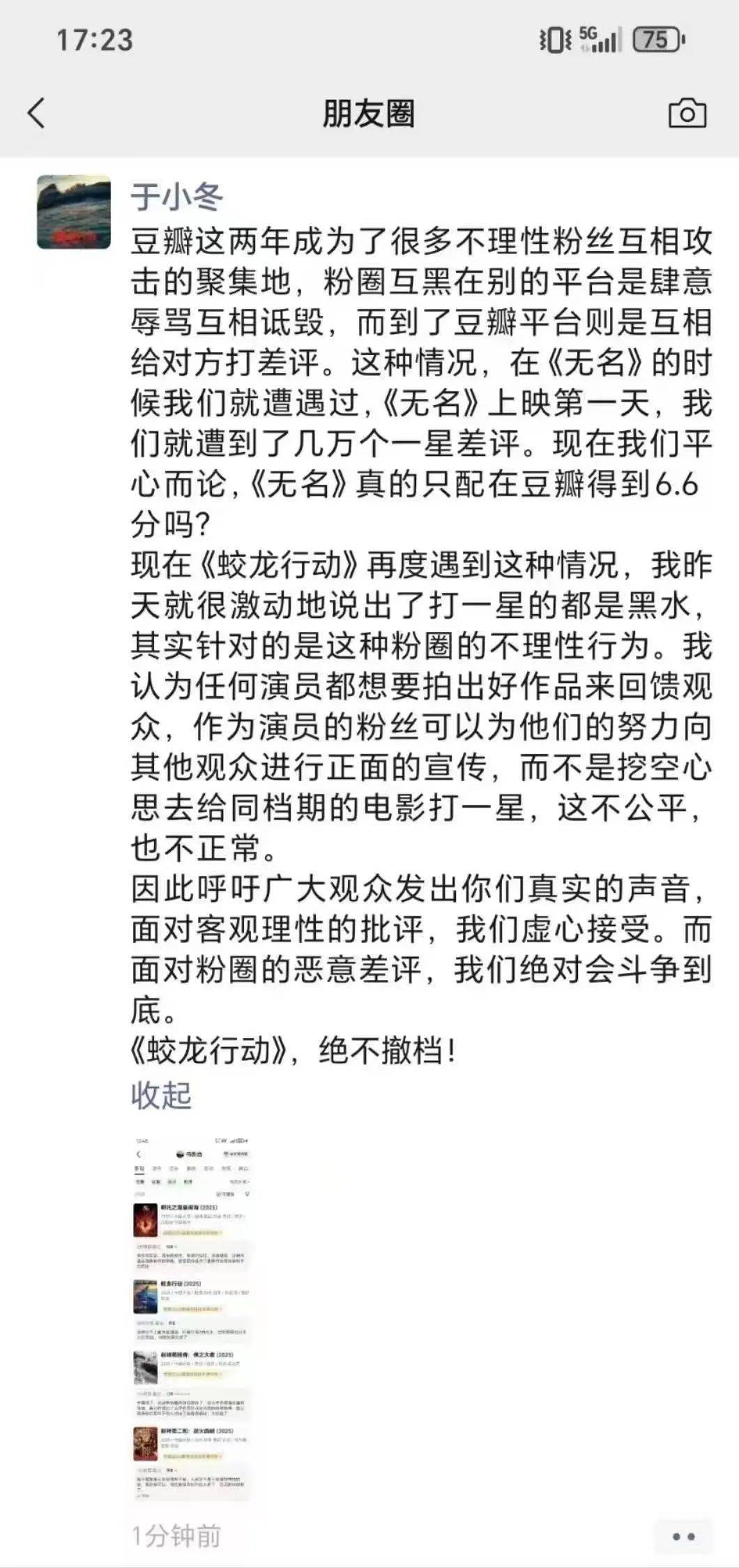

更早之前,博纳影业董事长于冬连续发布两条朋友圈,直指《蛟龙行动》的口碑和排片问题。一方面,他愤怒地指责豆瓣一星差评者为“黑水”,另一方面又恳求影院经理增加黄金时段的排片。然而,这些努力并未能改变《蛟龙行动》票房和口碑双双失利的命运。

与《哪吒2》的成功相比,《蛟龙行动》的失败显得尤为刺眼。但在这背后,或许也隐藏着电影市场的一些深层规律。电影的成功并非单纯依靠内容质量,而是内容、营销等多方面因素的综合体现。对于大多数只能打出6分左右的电影来说,如何在有限的资源下实现最大的效益,成为了一个亟待解决的问题。

在短视频平台日益成为电影宣发的重要阵地时,《蛟龙行动》的短视频营销却率先“翻车”。影片中,张涵予等演员时刻警惕着外籍演员,生怕台词泄露的场景,被观众戏称为“智商税”。虽然这一举动成功地将影片带入公众视野,但并未能转化为实际的票房和口碑。

相比之下,《哪吒2》和《封神》在短视频营销上则显得更为稳健。尽管两者都遇到了各自的问题,但《哪吒2》凭借精心制作的15支番外短片,成功调动起观众的观影情绪,同时避免了核心剧情的泄露。而《封神》则因殷郊角色的特效问题而广受诟病,这一负面要素经过短视频的放大,最终成为了影片的致命伤。

随着短视频营销的日益内卷,电影行业也在不断探索新的宣发方式。然而,一些奇葩营销手段虽然能够吸引眼球,但并未能真正提升影片的质量和口碑。观众对于电影的期待和审美也在不断变化,如何精准把握观众的需求和情绪,成为电影营销的新挑战。

面对市场的激烈竞争和观众的不断变化,《蛟龙行动》的失败或许并不意外。但这也提醒着电影行业,无论内容多么出色,都需要辅以恰当的营销策略和渠道选择。否则,即使是一部佳作,也可能在市场的洪流中黯然失色。

值得注意的是,《蛟龙行动》官方微博近日宣布将制作特别版择日上映,这实际上已经相当于撤档。这一决定或许意味着片方对于影片的票房和口碑已不抱太大希望,转而寻求在其他方面寻求突破。

电影市场的竞争日益激烈,每部电影都在努力寻找自己的立足之地。在这个过程中,成功和失败都是常态。但无论如何,电影作为一种文化艺术形式,都应该以质量为根本,以观众为中心,不断探索和创新。

随着《哪吒2》的票房突破百亿大关,电影市场再次迎来了新的高潮。但在这个繁荣的背后,也隐藏着许多不为人知的努力和挣扎。希望未来的电影市场能够更加健康、有序地发展,为观众带来更多优秀的作品。