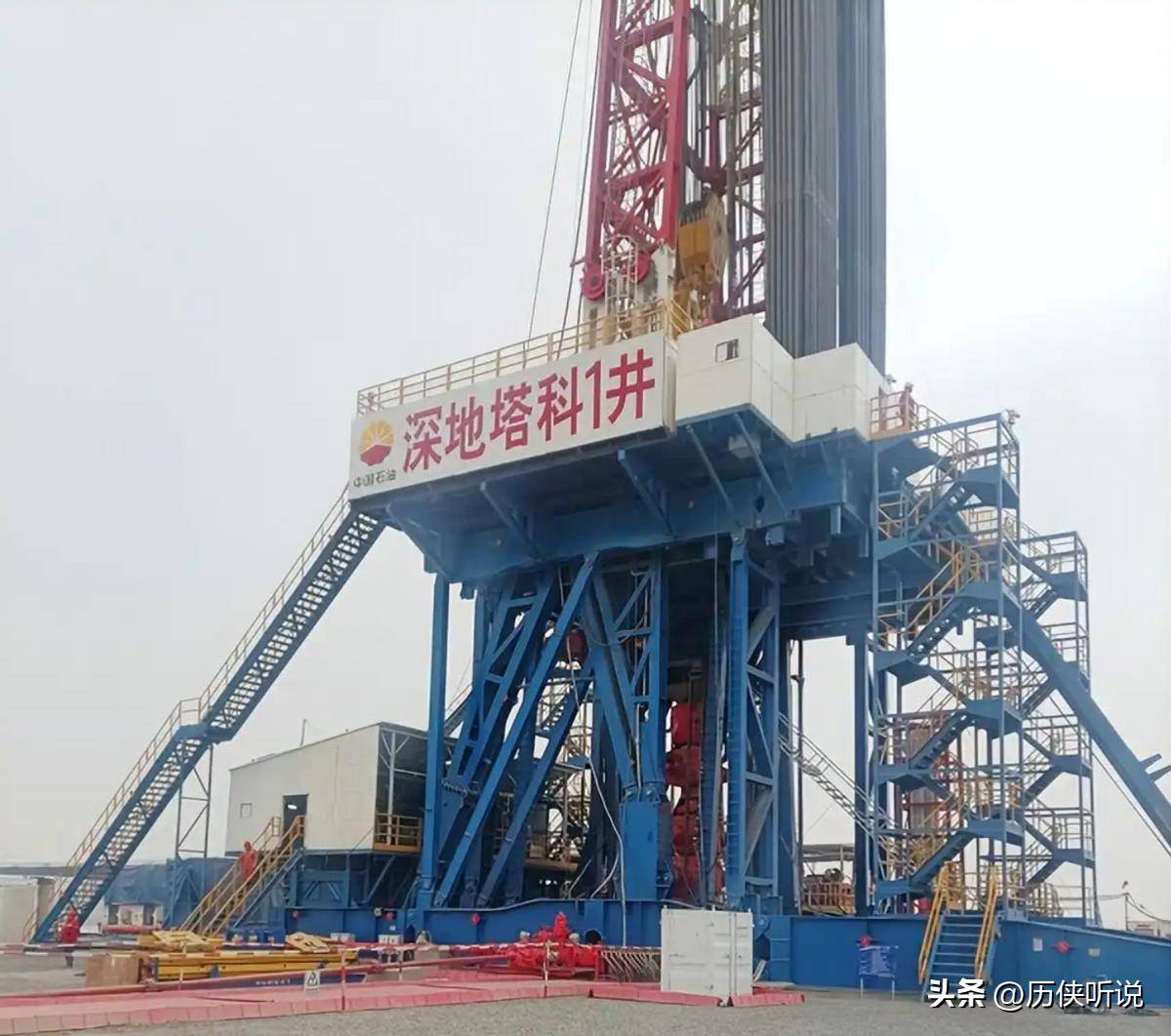

全球能源格局正因一项来自中国的科技突破而悄然改变。随着传统能源储备日益减少,能源安全成为各国战略布局的核心议题。在这场没有硝烟的竞争中,中国通过深地塔科1井项目,以10910米的亚洲陆上最深钻探纪录,为破解能源困局提供了全新路径。

作为全球最大能源消费国,中国面临的能源挑战尤为严峻。数据显示,石油对外依存度已突破70%,天然气接近50%。这种高度依赖进口的结构,使马六甲海峡等关键运输通道的任何波动,都可能引发国内能源供应的连锁反应。在此背景下,向地球深处寻找能源替代方案,成为保障国家能源安全的战略选择。

深地钻探的艰难程度远超想象。塔科1井项目耗时639天完成,其中最后910米的钻探竟占据300余天。在万米深度下,220℃的高温与相当于1450辆汽车压强的高压环境,对设备耐久性提出严苛考验。传统钻探技术在此类极端条件下屡屡失效,正是技术瓶颈的突破,使中国最终超越美苏等国半个世纪前的探索极限。

支撑这项壮举的,是一系列自主创新的"大国重器"。全球首台12000米特深井自动化钻机,通过耐高温高压材料与智能控制系统,实现了钻探效率与安全性的双重提升。配套的万米深层测井装备,则如同"地下CT机",为科研团队提供精准的地质数据支持。这种从设备到技术的全链条创新,构建起中国独有的深地工程体系。

项目带来的科学发现同样具有里程碑意义。科研团队从万米深处获取的岩芯样本,完整记录了地球数亿年的地质演变过程。这些"时间胶囊"不仅揭示了深部岩石的组成特征,更通过温度、压力等参数的动态变化,为地质灾害预警、气候变化研究提供了关键数据支撑。在10851米至10910米区间发现的油气显示,则彻底改写了人类对深层能源分布的认知。

这项突破对能源开发模式的颠覆性影响正在显现。传统勘探多集中于浅层资源,而塔科1井的成果证明,超深层油气开发已从理论设想变为现实可能。科研人员在塔里木盆地发现的优质烃源岩与特殊储层结构,预示着该区域可能蕴藏巨大油气储量。这种战略资源的自主掌控,将有效降低国际能源市场波动对中国的冲击。

技术外溢效应正在多个领域显现。深地钻探积累的高温高压处理经验,已应用于地热能开发、核废料地质处置等前沿领域。自动化钻机的智能控制系统,则为矿产勘探、灾害救援等场景提供了技术范本。这种从单一项目到多领域的技术辐射,正在重塑全球能源科技的发展轨迹。

在国际能源格局加速重构的当下,中国深地技术的突破具有双重意义。对内,它构建起能源安全的战略缓冲带;对外,则为全球能源治理提供了中国方案。随着技术标准的输出与合作平台的搭建,更多国家将获得开发深层资源的能力,这种技术普惠正在推动全球能源合作向更深层次迈进。