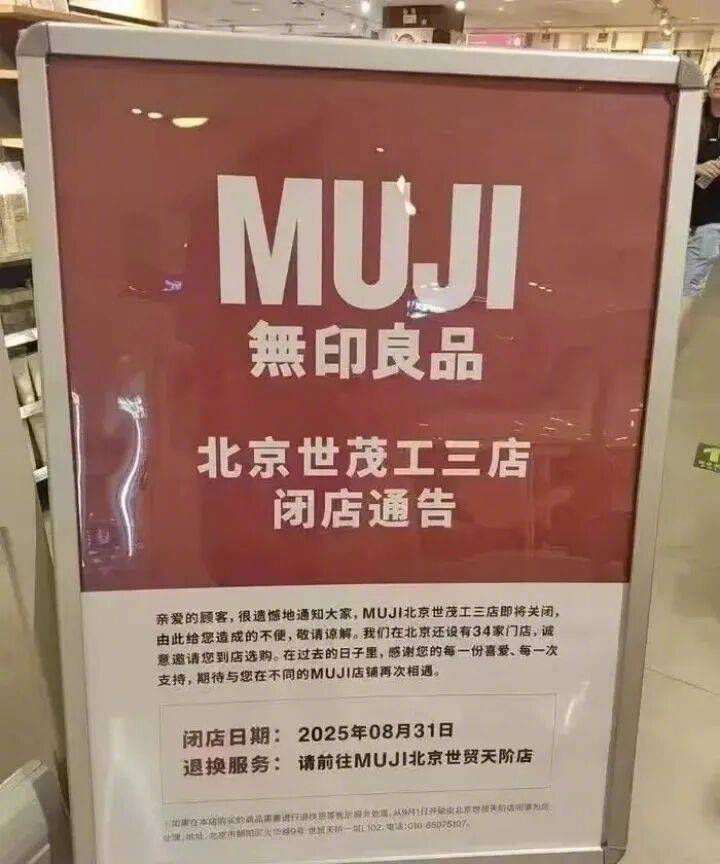

北京世茂工三商场内,MUJI无印良品门店的玻璃上张贴着显眼的“闭店通告”,明确告知消费者该店将于2025年8月31日正式停止营业。店内悬挂的“闭店特惠”横幅与零散的商品形成强烈反差,这家运营超过十年的门店即将退出市场。这一场景折射出品牌在中国市场的深层困境。

根据母公司良品计画最新财报,2022至2024财年期间,无印良品在中国大陆累计关闭30家门店,仅2025年前五个月就关闭17家。苏州泰华店、济南振华商厦店等标志性门店在8月底集体撤店,引发行业对品牌生存能力的质疑。这种撤退并非孤立事件,而是多重压力下的必然结果。

面对市场挑战,品牌今年3月启动明星营销策略,邀请影星金城武担任代言人。数据显示,代言消息发布后三天内,品牌搜索指数暴涨300%,部分“金城武同款”商品迅速售罄。但这场营销狂欢未能持续——8月广东省市场监管局通报显示,其生产的不锈钢剪刀因尖端设计不符合国家标准被责令整改,这已是该品牌年内第三次因产品质量问题被监管部门点名。

在黑猫投诉平台,累计2407条投诉记录集中指向品质问题。消费者反映家纺产品脱线、服装严重褪色,更有售后服务推诿等情况。作为定位中高端的轻奢品牌,其产品定价与质量落差持续引发争议。90元的剪刀、428元的电热水壶等定价策略,在性价比消费时代显得愈发突兀。

价格体系失衡源于品牌定位的认知差异。在日本本土以平价形象示人的无印良品,进入中国市场后被赋予“中产标配”的符号意义。但信息透明化让消费者发现,同款商品中国售价较日本高出25%-50%。尽管自2014年起连续11次降价,仍难扭转“价格虚高”的刻板印象。这种定价策略与本土消费习惯的错位,成为品牌发展的重大障碍。

市场竞争格局的剧变加剧了生存压力。名创优品、网易严选等本土品牌以相似设计风格和更低价格抢占市场,电商平台则通过供应链优化提供更具竞争力的选择。消费者调研显示,63%的受访者认为无印良品“设计陈旧”,58%的人表示“同等价位会选择其他品牌”。这种市场认知的转变,直接导致品牌客群流失。

面对多重挑战,品牌启动战略调整:一方面加速门店迭代,将经营不善的店铺转移至新兴商圈;另一方面扩大旗舰店规模,北京朝阳大悦城4950平方米的超级门店与重庆观音桥旗舰店相继落成。这些空间不仅承载零售功能,更整合了MUJI Cafe、MUJI BOOKS等衍生业态,试图构建生活方式生态圈。

数字化转型成为关键突破口。2022年入驻外卖平台后,即时零售业务带动线上销售增长37%。2025年第三季度财报显示,虽然整体利润增速放缓,但电商渠道会员复购率提升至28%。品牌同步升级会员系统,通过专属折扣强化用户粘性。这种线上线下融合的策略,正在逐步改变品牌的运营模式。

在产品创新层面,无印良品尝试突破舒适区。2024年推出的“农场概念店”引入生鲜品类,宠物用品线扩展至32个SKU。部分门店增设AR试衣镜、自助拍照机等互动装置,试图吸引年轻客群。但这些变革能否平衡品牌调性与市场需求,仍需时间检验。市场观察人士指出,品牌需要在保持核心价值与适应市场变化之间找到平衡点。