在中国科学院大连化学物理研究所的一项最新科研突破中,科学家们成功实现了常温下的光催化氢气异裂,为化学工业中的加氢反应带来了革命性的进展。

加氢反应,作为化学工业中的核心环节之一,广泛应用于各类化工产品的生产过程中。其中,氢气活化是加氢反应的关键步骤,而异裂机制因其能生成高反应活性的极性氢物种,成为提升产品生成速率和减少副反应的重要途径。然而,传统的氢气异裂过程通常需要高温高压条件,这不仅消耗大量能源,还增加了操作的安全风险。

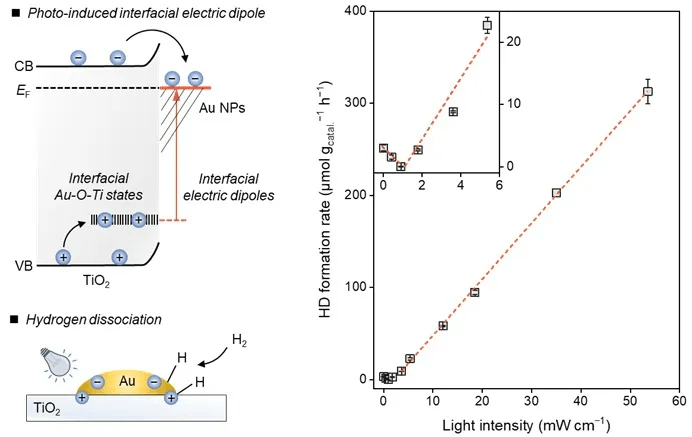

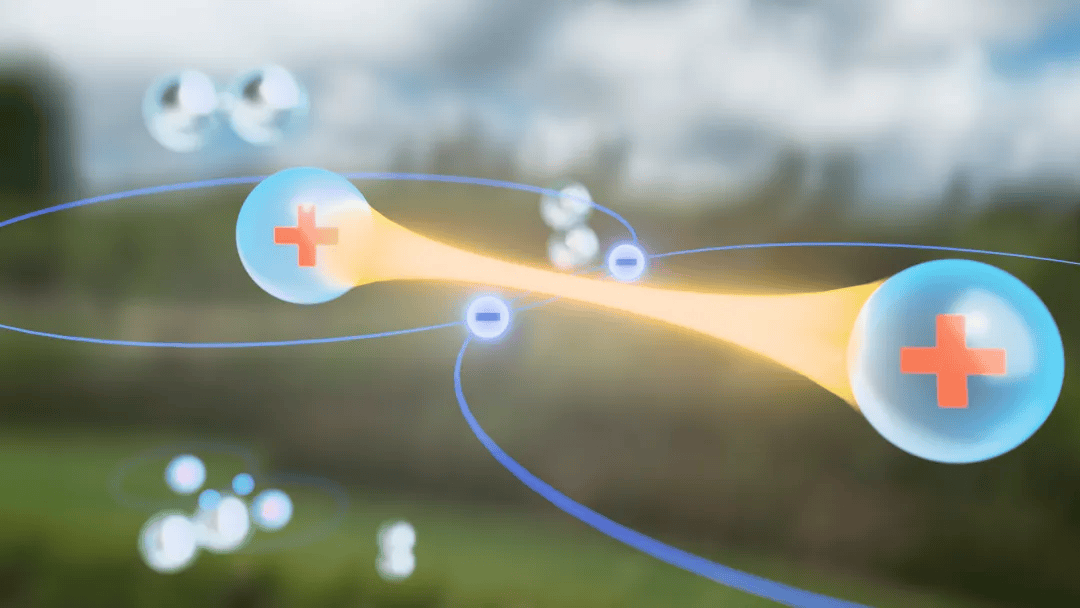

为了克服这一难题,中国科学院大连化学物理研究所的研究团队创新性地提出了利用光生电子和空穴构建空间邻近正负电荷中心的新策略,实现了常温下的氢气异裂。他们以金/二氧化钛(Au/TiO2)为模型催化剂,通过紫外光激发,使电子迁移到金纳米颗粒上并被束缚,同时空穴在Au纳米颗粒和TiO2的界面处被捕获,形成了空间邻近的束缚态电子-空穴对。

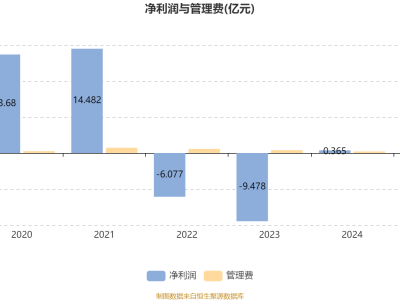

实验结果显示,当束缚态电子-空穴对主导氢气异裂时,Au/TiO2的催化活性随着光强的增强而线性增加。这一发现不仅验证了新理论的有效性,还为常温氢气异裂提供了新的可能。

为了进一步验证这种光诱导氢气异裂的优势,研究团队还进行了惰性的二氧化碳还原反应实验。在常温条件下,产生的氢物种成功地将二氧化碳全部转化为乙烷。通过串联装置,他们还将二氧化碳还原为乙烯,乙烯的吸收率超过99%,且催化剂稳定运行超过1500小时不失活。

这一光催化氢气异裂的策略不仅限于Au/TiO2催化剂,还可拓展至其他光催化剂,如金/氮掺杂氧化钛(Au/N-TiO2)、金/氧化铈(Au/CeO2)和金/钒酸铋(Au/BiVO4)等。更重要的是,利用太阳光实现二氧化碳加氢制乙烷的选择性高达90%,为制备乙烷、乙烯等高附加值产品提供了新途径。

以氢气和二氧化碳为原料,通过这一新技术制备高附加值产品,不仅能大幅降低传统加氢过程的能耗,还能减少二氧化碳排放,助力碳资源的优化利用。这一科研成果不仅为加氢反应的升级转化提供了新模式,也为现代煤化工的转型升级注入了新的活力。