在中国山西大同,一场聚焦“算力”的盛会——2025中国算力大会圆满落幕。这一术语近期频繁跃入公众视野,引发了广泛讨论。算力究竟所指何物?诸如通算、智算、Token等专业名词背后,又隐藏着怎样的技术内涵?

算力,简而言之,即数据处理能力。这种能力,我们每个人在日常生活中都有所体验,无论是简单的口算,还是复杂的心理计算,都是算力的体现,尽管这些算力相对有限。随着技术的进步,从古老的结绳记事、算盘计数,到现代计算机的出现,算力得到了前所未有的提升。

如今,算力已成为一种新型生产力,它融合了信息计算力、网络运载力和数据存储力,通过算力基础设施,为社会提供全方位的服务。尽管算力无形,但它却无处不在,深刻影响着我们的日常生活。智能音箱的快速响应、电子支付的即时清算、在线购物的个性化推荐,乃至电影中的特效处理,都离不开算力的支持。在数字经济时代,算力已成为像水、电、燃气一样不可或缺的公共基础资源。

在分类上,算力被细分为基础算力、智能算力和超算算力。基础算力主要用于日常通用计算,如办公、上网、娱乐等,对性能要求不高。智能算力则专注于复杂数据分析和人工智能任务,能够高效处理海量数据,并根据不同场景灵活调整策略。而超算算力,则依托超级计算机等高性能计算集群,为科学研究和工程计算提供强大支持。

近年来,中国算力总规模以每年约30%的速度快速增长。特别是在人工智能的推动下,智能算力需求激增。据中国信息通信研究院副院长魏亮介绍,随着智算规模的显著提升,算力呈现出“智算主导、多元协调发展”的新特征。

在衡量算力方面,专业指标FLOPS(每秒浮点运算次数)被广泛应用。从MFLOPS(百万次)到EFLOPS(百亿亿次),数值的不断攀升,代表着计算能力的飞跃。例如,电影《终结者》中的天网,其算力为60TFLOPS(每秒60万亿次浮点运算),而如今,一款高端游戏显卡的算力已可达约80TFLOPS。超级计算机“前沿”更是突破了1EFLOPS的峰值性能,其每秒的运算量,相当于80亿人持续按键近40年才能完成。

工业和信息化部副部长熊继军在大会上透露,截至2025年6月底,中国智能算力规模已达788EFLOPS,占全球总规模的32%,位居世界第二。这一数据,无疑彰显了中国在算力领域的强大实力。

除了算力本身,一些相关术语也备受关注。如Token,在语言类模型中,它是处理文本的最小数据单元。通过将长文本分解为以Token为单位的数据结构,模型才能进行高效计算。近年来,我国日均Token消耗量呈现出爆炸式增长,从2024年初的1000亿,到2025年6月底的30万亿,一年半时间增长了300多倍,这充分反映了我国人工智能应用规模的迅速扩大。

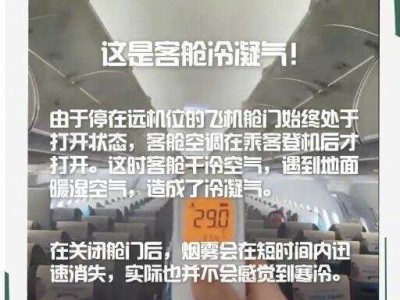

边缘计算作为近年来兴起的概念,也备受瞩目。它指的是在靠近数据生成的本地设备和网络中收集并分析数据,而无需将数据传输到云端进行处理。在智能工厂等场景中,边缘计算能够实现实时数据处理和毫秒级别的响应,为企业的数字化转型提供了有力支持。

随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,算力将在未来继续发挥更加重要的作用,为数字经济的蓬勃发展注入强劲动力。