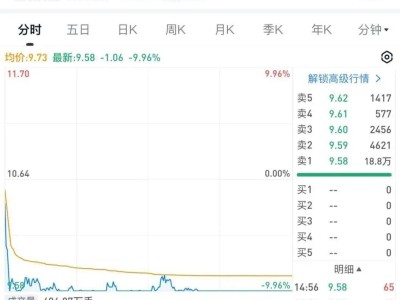

近期,中国股市迎来了一波显著上涨行情,吸引了广泛的市场关注。8月18日,上证指数创下近十年新高,深证成指与创业板指也分别创下了两年多以来的新高,北证50更是刷新了历史记录。当日,A股市场的成交额突破了2.8万亿元大关,总市值首次超过100万亿元。

据统计,今年以来,上证指数、深证成指、创业板指及沪深300等重要指数分别实现了11.23%、13.64%、21.69%及7.74%的涨幅。这一亮眼表现使得A股在全球资本市场中脱颖而出,一扫过去数年中表现低迷的阴霾,国际投资机构纷纷表达了对中国股市的看好态度。

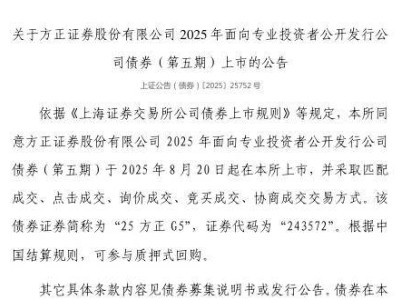

随着股市赚钱效应的显现,自5月以来,散户投资者积极入场,银行存款出现向股市转移的趋势。数据显示,7月上交所的新增开户数相比5月增长了26%。同时,7月的M1同比增速从5月的2.3%大幅上升至5.6%,显示出银行存款定期化趋势的逆转。7月的非银存款同比多增达到了1.4万亿元。

回顾本轮行情,早在2024年9月市场最为悲观的时期,有分析团队便提出了“信心牛”与“东升西落”的观点,预判中国股市将启动新一轮的大牛市。这一预测在当时引发了广泛关注和讨论,被视为继2014年“5000点不是梦”之后,从宏观层面再次成功预测牛市的案例。

那么,本轮牛市的本质及驱动逻辑是什么呢?分析认为,这并非一轮由基本面驱动的周期牛。自去年以来,中国经济在波动中寻底,经济数据并未显示出强劲复苏的迹象。尤其是5月以来,经济数据甚至出现了二次探底的态势,但A股市场却呈现出加速上涨的走势。

同时,虽然市场存在一定的流动性过剩现象,即所谓的“水牛”特征,但这并非本轮牛市的核心驱动力。近年来,货币政策持续宽松,大量资金沉淀在金融体系内,当A股市场呈现出赚钱效应时,这些资金便纷纷涌入。然而,流动性过剩只是加速了股市的上涨,而非其根本动力。

从市场表现来看,本轮牛市的主要上涨板块集中在高风险偏好的领域,如人工智能、机器人、芯片半导体、创新药、军工及新消费等。这些板块大多以小盘股为主,显示出投资者对高风险高收益资产的偏好。

那么,为何会出现风险偏好提升和无风险利率下降的情况呢?分析认为,这主要源于去年9月24日以来的宏观政策拐点。当时,宏观经济政策出现了历史性的放松,货币政策持续降息降准,楼市限购政策持续放松,财政政策推出大规模化债措施,并加强对民营经济的保护。这些政策的大幅超出市场预期,带来了风险偏好的大幅提升和无风险利率的持续下降。

随着中美关税战的缓和、国内新质生产力发展的重大突破以及政策层面对资本市场并购重组的鼓励,市场风险偏好进一步得到提升。

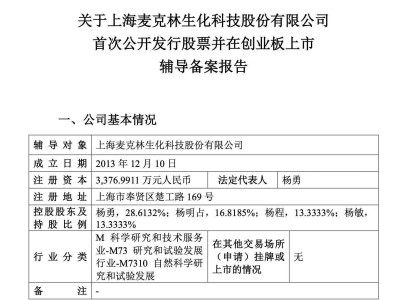

本轮牛市的启动与持续,不仅为股市带来了繁荣发展,更在宏观层面具有战略意义。一方面,股市的繁荣为新经济和硬科技企业提供了重要的资本市场融资支持,推动了这些企业的快速发展。另一方面,股市的上涨也有助于修复居民的资产负债表,带动财富效应,进而促进消费复苏。

然而,值得注意的是,本轮牛市仍面临诸多挑战。未来,若要保持牛市的持续,需要宏观政策继续处于放松周期,货币政策继续降息降准,财政政策继续加大化债力度,并加强对民营经济的保护。同时,考虑到A股市场散户为主、暴涨暴跌的特点,监管部门也需要加强对杠杆资金的监管,确保市场的健康发展。

在回顾历史时,我们发现A股市场历次大牛市的启动与终结都有其特定的条件和规律。本轮牛市能否持续并演绎出更加辉煌的行情,仍有待市场的进一步验证。

在当前全球经济贸易放缓、地缘冲突频发的大背景下,中国经济正面临诸多挑战与机遇。未来,如何把握政策拐点、资金流动及市场估值的变化,将成为投资者在股市中获取收益的关键。

总之,本轮牛市的出现不仅为投资者带来了丰厚的回报,更为中国经济的未来发展注入了新的活力与希望。然而,面对复杂多变的市场环境,投资者仍需保持理性与谨慎,以应对可能出现的市场波动与风险。