在餐饮界,海底捞的一次次创新尝试正悄然改变着其传统的经营面貌。近期,不少海底捞门店内,自助午餐的身影愈发常见,成为了打工族们的新宠。

在西安大唐西市的一家电影院门口,95后女生王琦在看完电影后,意外发现了海底捞自助午餐的宣传牌。对于常在附近写字楼工作的她而言,午餐时间排队等位是常有的事,而海底捞提供的自助午餐,不仅座位多,价格还实惠,这让她心动不已。

同样的变化也在北京的一家海底捞门店上演。该门店经理透露,增设自助午餐是为了增加收入,这一举措不仅吸引了周边商圈和写字楼的工作者,也让门店的客流量有了显著提升。而在海底捞总部的支持下,门店拥有了更大的自主权,可以调整菜单、价格,甚至组建特色团队。

自助午餐并非海底捞总部的统一部署,而是源自门店对市场需求的敏锐洞察。门店经理观察到,骑手、保洁和保安等群体在商场内高频出现,他们需要一个便捷、实惠且管饱的午餐选择。海底捞凭借宽敞舒适的就餐环境和优质的服务,恰好满足了这一需求。

事实上,海底捞的创新之路早已悄然铺开。从过去的眼镜布、免费美甲等贴心服务,到如今自助午餐、夜市摆摊等新业态的探索,海底捞的一线员工拥有了更大的创新空间。这些创新举措不仅提升了顾客体验,也为海底捞带来了新的增长点。

海底捞的变革始于2023年前后。当时,一位顾客想吃鲜鸭肠,却发现这道菜并未进入海底捞的供应链系统,这让顾客感到失望。这一事件让海底捞创始人张勇意识到,标准化虽然曾是海底捞的利器,但一味标准化可能会抹杀区域之间需求的差异。

为了激发员工的创新活力,海底捞成立了联合评审会,对员工提出的创新方案进行评比和奖励。这一举措极大地激发了员工的积极性,从大巴车捞人到夜市摆摊,再到推出工作日午餐,海底捞的花式创新层出不穷。

在海底捞内部,师徒制一直是其命脉所在。店长不仅可以享受本门店的业绩提成,还能从徒弟、徒孙管理的门店中获得更高比例的业绩提成。这一制度绑定了店长与公司的利益,也推动了海底捞的不断扩张。

面对主品牌扩张放缓的挑战,海底捞鼓励骨干员工“二次创业”,孵化副牌。这一举措不仅为海底捞寻找了新的增量,也为员工打通了新的上升通道。在海底捞内部创业潮的推动下,多个快餐项目应运而生,虽然大多数未能走到最后,但焰请烤肉铺子等成功项目的出现,为海底捞的多品牌战略注入了新的活力。

张勇的危机感从未消散。在海底捞名声大噪时,他担心被“捧杀”;在互联网崛起时,他因担心被取代而夜不能寐。如今,虽然海底捞“火锅一哥”的地位依然稳固,但他一直在寻求突破单一品类天花板的方法,推动多品牌战略实现增长。

然而,创新也是一把双刃剑。在推动非标准化、增加新品和场景多样性的同时,海底捞的经营复杂度也在提升。从新品研发到供应链优化,再到终端门店装饰,都带来了不少新增工作量和成本。未来,这些变化或将对单店的盈利水平产生影响。

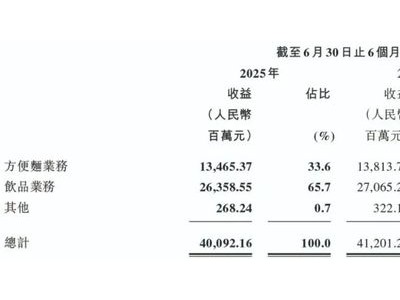

面对消费者的“性价比”诉求和日益激烈的市场竞争,海底捞的增长之路充满挑战。门店扩张放缓、人均消费持续降低,海底捞需要通过副牌寻找新的增长曲线。然而,在红海一片的餐饮市场中,想要押中爆品并不容易。海底捞孵化的焰请烤肉铺子等副牌,虽然依托海底捞的供应链和服务优势,但在品类竞争力上仍需突破。

在增长困局中,海底捞选择放权一线员工,让他们成为创新的“探路者”。这一举措能否帮助海底捞突破困境,还需时间给出答案。