近期,中国社会正见证一股新兴消费潮流的崛起:消费者愈发倾向于为“情绪”付费。一些看似不起眼的物品,竟能拍出天价;而那些看似抽象的需求,却拥有着一个庞大的市场。

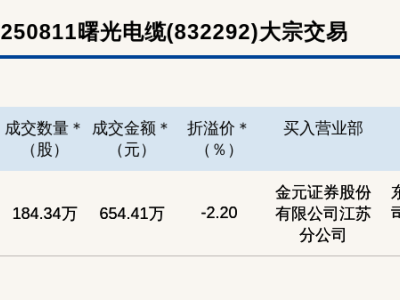

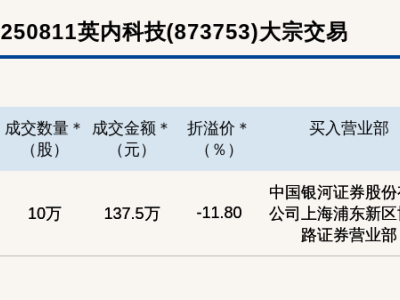

一个引人注目的案例是,一款名为拉布布的塑料玩偶,在一次拍卖会上竟以惊人的108万元成交,这一价格刷新了许多人的认知。与此同时,中老年群体对“土味爽剧”的热爱也不容忽视,该领域的年消费额高达504亿元,甚至超过了年轻人观看电影的425亿元消费额。月薪5000元的上班族,愿意花费2000元养猫;还有人凌晨排队,只为抢购一个盲盒……这些现象引发了广泛热议:中国人的财富真的如此充裕吗?

事实并非如此。相反,这些现象反映出中国人可用于自由支配的资金其实有限,他们更倾向于将这些资金投入到能满足情绪需求的领域。那么,这一趋势背后的推手是谁呢?答案或许可以从两个庞大的消费群体中寻找。

一方面,中国的单身人口数量持续增长,目前已达到2.4亿,预计明年将突破3亿。另一方面,60岁以上的老年人口也刚刚突破了3.1亿。这两大群体加起来,约占中国总人口的一半,即6亿人。他们共同创造了一个前所未有的消费现象:首次完全为自己花钱。

长期以来,中国人的收入多用于养家糊口,孝敬父母、养育子女、人情往来等占据了大部分开支。然而,这6亿人打破了这一传统模式。他们无需承担家庭责任,收入完全归自己支配。这一变化既是个人选择的结果,也是社会结构变迁的必然产物。

单身群体的形成与经济和社会结构的变革密切相关。在工业社会,婚姻逐渐从生产工具转变为消费负担。女性经济独立后,传统家庭分工的基础逐渐瓦解。同时,男性在高压工作环境下也无力承担养家的重任。因此,单身成为了一种普遍现象,并催生了独特的消费观念:生存消费被大幅压缩,而情绪消费则显著增长。

例如,有人在购买生活必需品时极为节俭,却愿意为抽中隐藏限定盲盒花费数千元;还有人给宠物购买昂贵的进口食品,价格甚至超过了自己的饮食开销。这些看似矛盾的行为,实则体现了人们在有限资金下对情绪满足的极致追求。

随着基本生存成本的降低,人们将更多资金投入到快乐生产中。宠物经济、一人经济、虚拟陪伴产业等蓬勃发展,这些领域不仅满足了人们的情感需求,也成为了新的经济增长极。

另一大群体——银发族——的消费觉醒同样具有划时代意义。这是中国历史上第一代真正意义上的退休阶层。他们拥有退休金和积蓄,子女也已独立成家。因此,他们突然发现自己拥有了前所未有的自由时间和金钱。为了弥补年轻时的遗憾,他们纷纷投身于各种兴趣爱好中,线上学习、钢琴、书法、舞蹈等成为他们的新爱好。

与此同时,中年短剧的兴起也反映了这一群体的情感需求。那些看似荒诞的剧情,恰恰满足了他们年轻时被压抑的幻想。这些消费现象共同揭示了一个核心:情绪价值。

传统经济学只承认使用价值和交换价值,但现在出现了第三种价值——情绪价值,即商品带给人的心理满足。拉布布让人彰显个性、蜜雪冰城让人快乐、线上课程让人保持学习的热情……这些产品的物质价值有限,但情绪价值却不可估量。

这一趋势的背后,是经济基础的深刻变化、消费主体的革命性转变以及技术条件的日益成熟。随着人均GDP的提升、6亿人摆脱家庭经济束缚成为独立消费单元以及大数据和算法的精准推送,情绪经济已经崛起,并展现出巨大的市场潜力。

然而,这一趋势也引发了一些思考。人们连基本的情感需求都要通过市场来满足,这是否意味着社会的某种缺失?或许,这并非简单的二元对立。至少,市场为人们提供了解决方案,让他们在现代化的孤独中找到了一丝慰藉。尽管这种方式并非尽善尽美,但至少给予了人们继续前行的温暖。