在今年的3·15消费者权益保护晚会上,中国移动、中国联通、中国电信这三大通信巨头因涉及“隐蔽扣费”和“诱导升档”问题,被市场监管总局公开点名批评。数月之后,三大运营商在同一日纷纷表态,承诺将在提升消费透明度、简化套餐结构等方面采取切实有效的措施。

中国移动率先行动,宣布了十项服务承诺,其中特别强调,在业务订购环节必须获取客户的明确同意,并在办理完成后立即发送短信通知用户。对于套餐变更,若无合约约束,承诺在48小时内完成处理。还提供了用户自主屏蔽境外来电和短信等功能,以解决用户关切的问题。

紧接着,中国电信推出了九项规范措施,明确要求在开通电信业务前必须征得用户同意,以确保消费过程的透明度。同时,全面规范了业务退订流程,严禁销售未经公示的套餐产品。

中国联通则表示,将大幅度精简资费套餐的种类和数量,确保资费公示内容清晰明了。为了让用户更容易识别关键信息,业务协议中的重要条款将进行突出显示。

然而,面对这些承诺,不少消费者仍持怀疑态度,认为“表态容易,落实难”。他们关心的是,此次提出的“透明化”和“精简化”措施,能否真正终结通信消费中的种种“套路”。

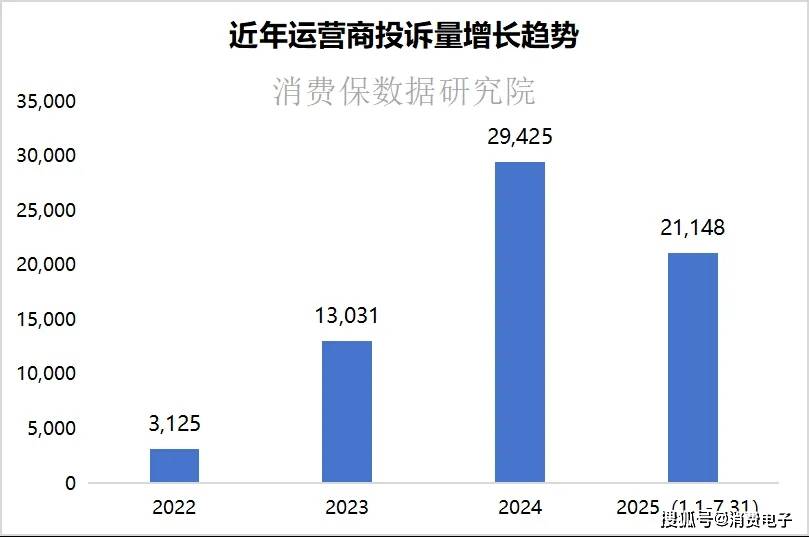

据中国电子商会旗下消费投诉平台的数据显示,近年来,三大运营商的相关投诉量持续增长。2022年投诉量为3125件,而到了2023年,投诉量猛增到13031件,同比增长316.99%。2024年,投诉量更是翻倍至29425件。2025年截至7月31日,投诉量已达21148件,涉诉金额超过2396万元。

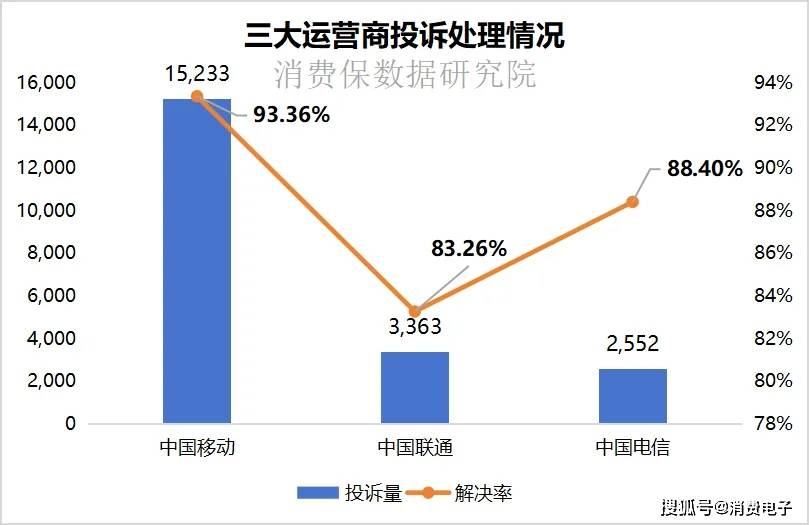

在具体运营商方面,中国移动的投诉量遥遥领先。2025年1月至7月,中国移动的投诉量高达15233件,尽管其解决率也最高,达到了93.36%。中国联通和中国电信的投诉量分别为3363件和2552件,解决率分别为83.26%和88.40%。

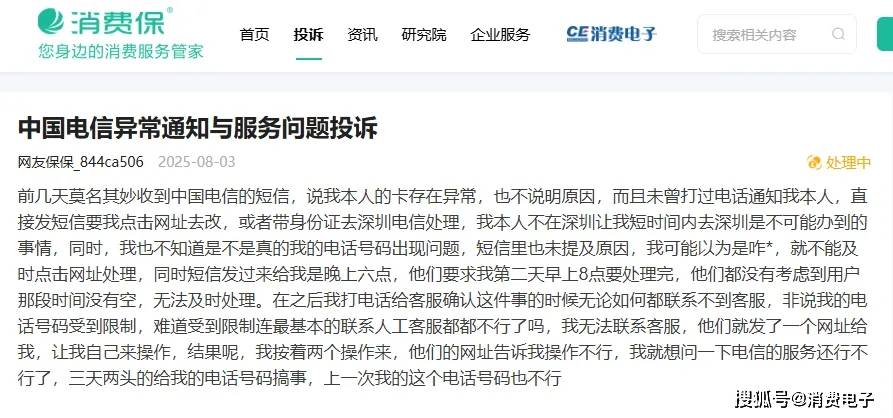

资费不明、套餐纠纷、服务态度差等问题成为投诉的热点。中国移动在资费不明和套餐纠纷方面的投诉占比最高,中国联通则在充值纠纷和服务态度差方面问题较为突出,而中国电信的强制停机投诉占比最高。

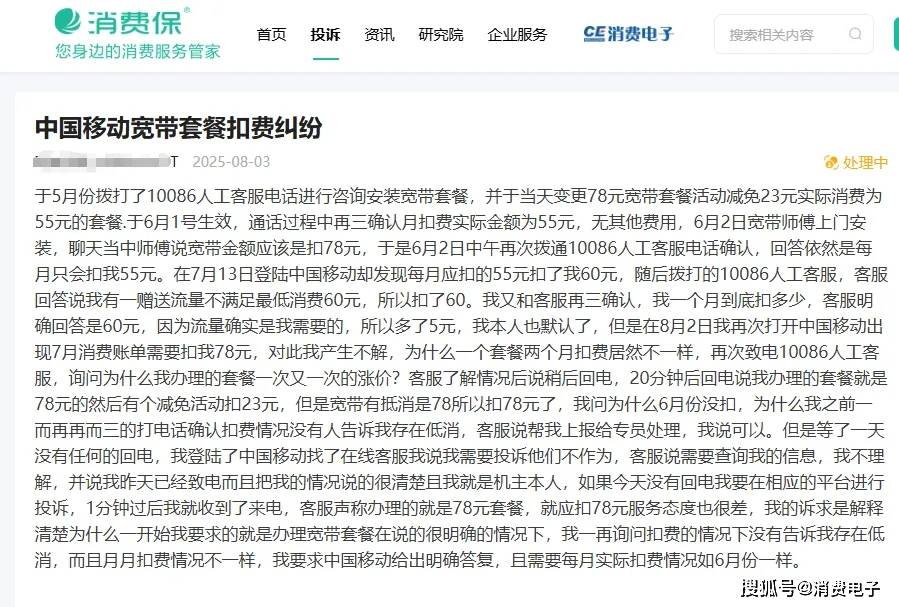

消费者刘先生(化名)就遇到了中国移动宽带扣费的“谜团”。他原本咨询的是55元的宽带套餐,但在安装时却被告知需扣78元。尽管多次向客服确认,扣费金额仍一再变动,最终回到了78元。刘先生质疑为何在咨询时无人告知最低消费,但至今未得到满意的答复。

另一位消费者周女士则遭遇了联通宽带“免费提速”的陷阱。她在办理移机时被告知可免费提速并领取路由器,但后来发现话费逐渐增多,才得知提速并非免费,且原套餐也被升级。要求取消时却被告知需赔付高额违约金。

运营商的营销渠道中,为了追求效益,一些代理商会采取各种手段“套路”用户,尤其是老年群体。中国消费者协会发布的报告显示,运营商推销人员以免费试用、升级、赠送为诱饵,故意隐瞒关键信息,诱导消费者开通付费业务的问题十分突出。

在投诉金额方面,呈现出“两头重”的格局。一方面,500元以上的高额投诉占比不小,一旦落入“文字游戏”,消费者往往损失惨重。另一方面,50元以内的小额投诉也居高不下,虽然金额不大,但积少成多,成为运营商的隐形收入。

广州、东莞、北京是投诉用户最为集中的城市。面对消费者的质疑和投诉,三大运营商此次集体亮剑,直面问题,展现出了推动服务透明化、精简化的决心。然而,承诺能否真正转化为用户的实际利益,仍需时间和市场的检验。