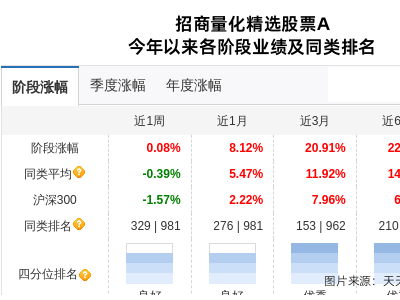

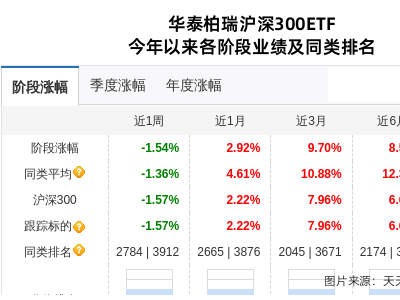

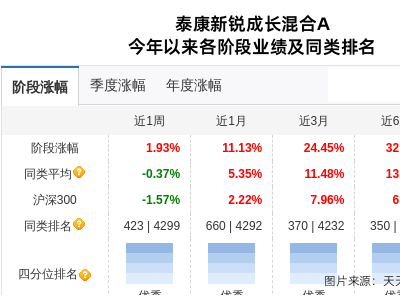

量化基金领域近期迎来显著复苏迹象。据统计,截至8月4日,今年公募量化基金的新发规模与数量相较于去年同期分别激增了200%和100%,而截至二季度末,公募量化基金的整体规模更是突破了7700亿元大关。尤为引人注目的是,百亿级量化私募的数量已攀升至超过40家,这一数字不仅较一季度末有了显著增长,更是在历史上首次超越了主观百亿级私募的数量。小微盘股的强劲表现成为这一轮量化基金回暖的重要推手,使得量化产品吸引了大量资金流入。

然而,在这轮复苏浪潮中,量化基金管理人却展现出异常的谨慎态度。为了向市场传递理性信号,他们纷纷采取了限购和风控前置等措施。这一转变源自2023年量化发行热潮后,小微盘股“狂欢”随之而来的市场风格切换,导致相关产品业绩大幅回撤的教训。量化基金管理人对此进行了深刻反思,开始将风险管理提升至前所未有的重要位置。

多家量化私募在策略上变得更加稳健,减少了对单一风格的过度依赖。一位中型量化私募的负责人坦言,宁愿牺牲部分收益,也要避免重蹈去年大幅回撤的覆辙。类似地,西部利得基金量化投资总监盛丰衍也在策略上进行了调整,他在使用小微盘股策略的同时,加入了“央国企”等防御性资产,以降低满仓操作的风险。

风控前置已成为量化基金行业的共识。为了应对潜在的市场波动,越来越多的量化基金开始提前进行风险控制,将风险管理融入策略设计的每一个环节。半秧私募基金表示,当任何一种风格的拥挤度达到历史高位时,都面临调整的风险。因此,他们逐步增加了大盘风格的配置,并适当减少了小盘股的持仓。

灵均投资则对风控体系进行了全面升级,包括将风控规则内置于交易系统的全流程中,以及实施风控硬约束等措施。这些严格的风控机制旨在避免单一风格的过度暴露,确保策略的稳定性和可持续性。

面对大量资金的涌入,多只绩优量化基金开始实施限购措施。这一举措背后是管理人对策略容量和投资者利益的深思熟虑。例如,国金基金旗下的多只量化产品近期接连调整了限购金额,从原来的1000万元降至1万元。诺安基金也将诺安多策略混合的限购金额设定为5000元,其基金经理王海畅在二季报中明确指出,该基金本质上是权益类产品,存在大幅波动,希望投资者能够理性看待产品的波动与回撤。

业内人士认为,量化基金的限购措施不仅有助于保持策略的有效性,还能为投资者的高涨情绪“降温”。当基金规模过大时,调仓容易对股价产生冲击,从而摊薄超额收益。同时,大额的申购和赎回也会带来被动调仓,增加交易成本。因此,基金公司主动控制量化基金的规模增速,有助于降低因规模短期过快增长带来的运作管理挑战,减少投资效率下降的风险。