在近期的一次聚会中,几位管理层的友人围绕着一个共同的感受展开了讨论——疲惫。但他们的疲惫,并非源于长时间的工作或是体力上的透支。

其中一位管理者倾诉道:“我感觉团队失去了往日的活力。以前简单的激励就能激发他们的热情,现在即便是开会,也常常是鸦雀无声,那种深深的无力感让人倍感压抑。”

另一位则叹了口气:“每天都在做决策,但越是关键时刻,心里越是忐忑。尽管数据报表堆成山,却总觉得看不透人心,那种孤独感,无人能懂。”

还有一位管理者自嘲道:“我感觉自己要被掏空了。脾气越来越暴躁,耐心也日渐消磨。明知这样不好,却无法自控。我离自己理想中的样子,越来越远。”

这些场景,对于大多数人来说,或许并不陌生。

作为被“理性”和“效率”塑造的一代管理者,我们不断学习战略、优化流程、推行各种管理方法,我们信赖数据、模型,相信一切都可以被量化和控制。

然而,我们是否忽略了某些更为本质的东西?

当团队如同一台过度运转的机器,开始出现“人心涣散”、“信任危机”、“创新停滞”等问题时,我们才猛然惊醒,那个只依赖“硬核执行力”的工具箱里,似乎缺少了某种灵魂。

是的,缺少了一点“人情味”。

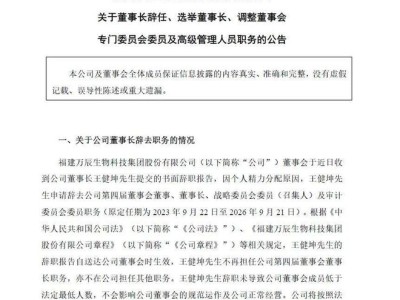

最近,一本新书《领导即疗愈:做有温度的领导者》给了我极大的启示。

这本书的作者尼古拉斯·扬尼,是一位背景独特的领导力导师。他既是牛津大学、IMD商学院的客座教授,也曾是一位深谙人性的戏剧导演。

他在书中提出了一个深刻而简单的观点:领导力,不仅关乎你的“行为”(Doing),更取决于你的“存在”(Being)。也就是说,你“做了什么”固然重要,但你“是什么样的状态”,可能更为关键。

设想一个场景:你告诉下属,“这个方案还需要改进。”如果你当时的状态是疲惫和焦虑的,那么你传递出的可能是紧锁的眉头和压抑不住的怒气,下属感受到的是“否定”和“压力”。但如果你当时的状态是平静和专注的,那么你传递出的可能是温和的目光和并肩作战的坚定,下属感受到的是“信任”和“支持”。

当一个领导者长期处于焦虑、紧绷、耗竭的状态时,他的“存在”本身,就可能成为一个负能量场。无论他的管理技巧多么高超,都很难真正赢得团队的信任。

领导力的上限,不在于你有多擅长“做事”,而在于你有多擅长“在场”。

那么,如何提升自己“在场”的能力?如何从那种“心累”的状态中解脱出来?

《领导即疗愈》给出了一个温暖而深刻的答案。它并不教授复杂的管控技巧,而是引导我们学会一种“向内看”的智慧。作者将这种智慧称为“疗愈”。

这不是空洞的心灵鸡汤,而是一套非常实用的内在修炼方法:

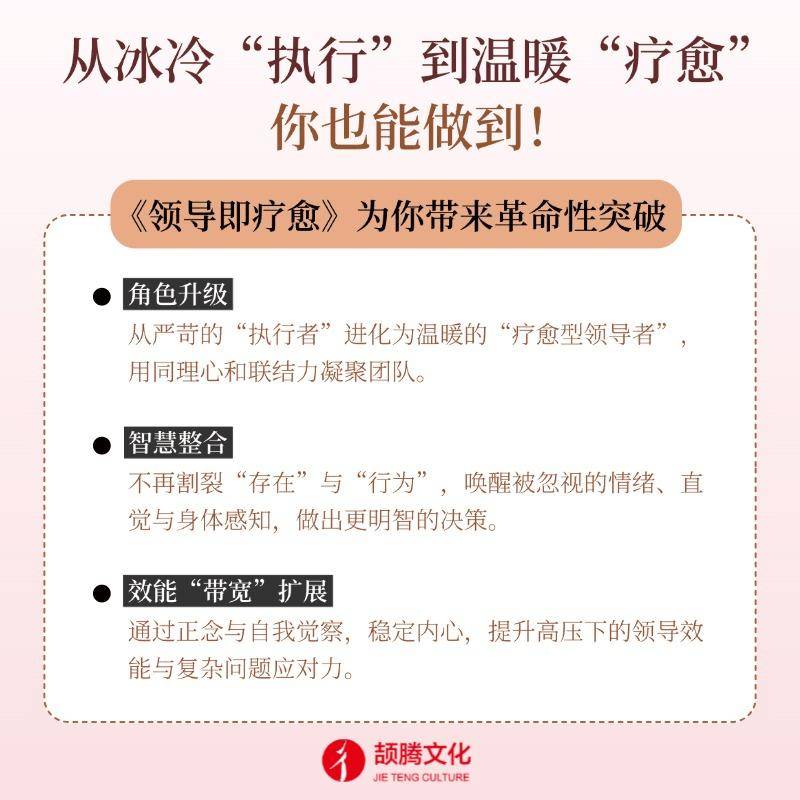

首先,它教会我们如何“稳住”自己,而不是硬扛。书中详细介绍了正念、冥想和身体感知的重要性,这些都是经过科学验证的、帮助我们找回内心平静的方法。当我们不再被情绪和压力所左右,我们内在的稳定,自然会成为团队的支柱。

其次,它教会我们如何将负面情绪转化为宝贵的“情报”。团队士气低落、成员间存在矛盾,这些不再是令人头疼的“麻烦”,而是重要的“信号”。书中提供了方法,帮助我们创造一个安全的氛围,让大家敢于表达真实的感受。你会发现,那些被压抑的情绪背后,隐藏着流程的漏洞、协作的障碍和团队最真实的需求。

再次,它引导我们在数据之外,倾听身体的“声音”。面对复杂决策时感到迷茫怎么办?这本书会教导我们,除了理性分析,还要倾听身体的感受。哪个选项让你感到轻松,哪个让你感到紧张?这种常被我们忽视的“直觉”,往往能提供理性分析之外的关键洞察。

最后,它帮助我们和团队一起找到工作的“意义”。为什么团队缺乏动力?很可能是因为他们缺乏“意义感”。书中提供了实用的练习,帮助我们和团队重新连接工作的深层目标与价值。当大家明白“为何而战”,那种内在的激情才会被真正点燃。

《领导即疗愈》这本书,如同一盏明灯,照亮了我们前行的道路。它没有高深的理论,也没有冰冷的指令,它像一位智者,温柔地告诉我们:领导力的根基,是对自己和他人的关怀与慈悲。

在这个充满不确定性的时代,“温度”,本身就是一种最硬核的领导力。我们诚挚地将这本书推荐给每一位在压力中前行的管理者,希望它能帮助你们“疗愈”疲惫,找回内心的力量,并为你们的团队带去一束温暖的光。