在人类社会的发展历程中,能源始终扮演着举足轻重的角色。从家庭电费账单的细微之处,到国家经济命脉的宏观层面,能源的身影无处不在,引人深思。如今,一个关于能源的新篇章正缓缓展开,中国“人造太阳”的突破性进展,为破解能源困局带来了前所未有的曙光。

长久以来,能源安全一直是国家发展中的重要议题。石油对外依存度超过70%的现实,如同悬在头顶的达摩克利斯之剑,让人难以安心。而传统能源带来的环境污染、核裂变产生的废料处理等问题,更是让可持续发展的道路布满了荆棘。在此背景下,“人造太阳”项目的进展显得尤为引人注目。

所谓“人造太阳”,其实质是核聚变技术的突破。与目前广泛应用的核裂变技术不同,核聚变模仿太阳发光发热的原理,将轻飘飘的氢原子核在极高温度下融合成无害的氦原子。这个过程不仅干净利落,而且释放出的能量巨大,堪称海啸般汹涌。更重要的是,核聚变的燃料“氘”在海水中储量丰富,理论上几乎取之不尽。一旦实现商业化应用,将彻底改变人类对能源的依赖格局。

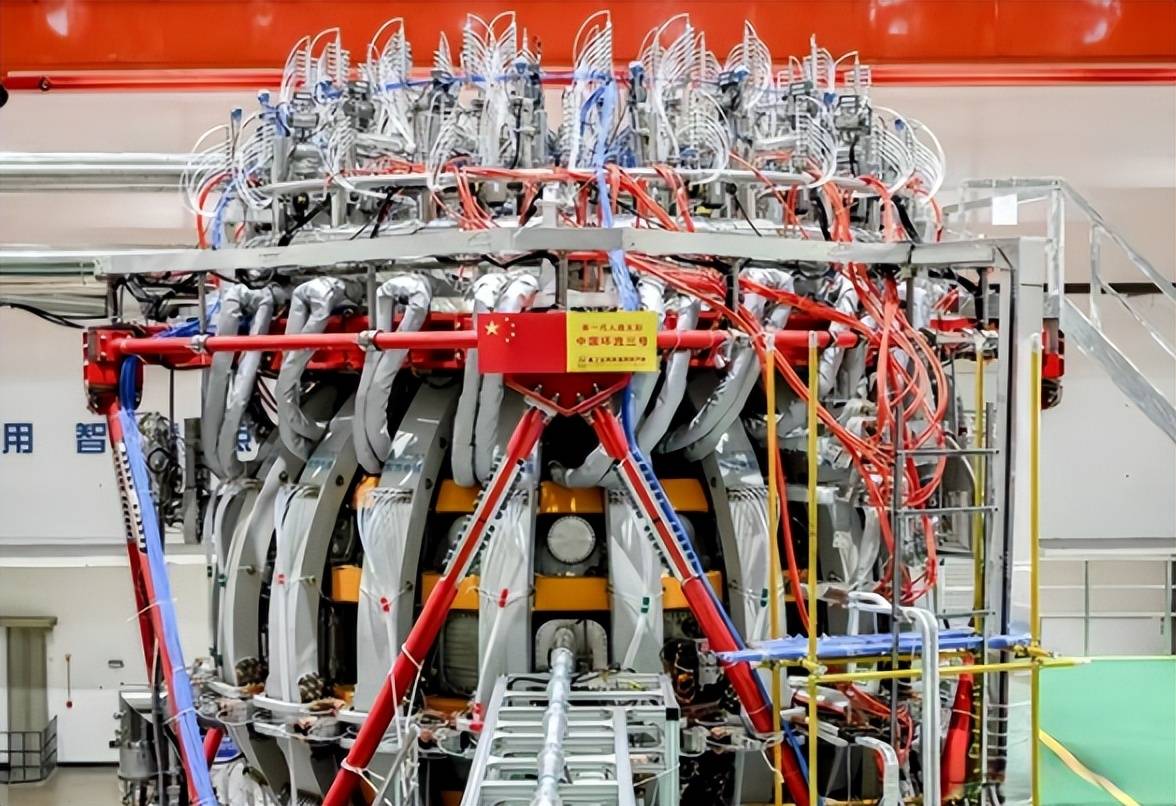

然而,将太阳的能量请到地球上并非易事。核聚变反应需要在上亿度的高温下进行,地球上没有任何实体容器能够承受如此高温。科学家巧妙地利用磁场编织成无形的“牢笼”,将等离子体悬空托举,避免其与容器内壁接触。这种被称为“托卡马克装置”的技术,是实现核聚变的关键。

在这条艰难的逐光路上,中国科学家从未缺席。位于安徽合肥的“东方超环”(EAST)和四川成都的“中国环流三号”(HL-3),是中国在核聚变领域的两颗璀璨明星。它们不仅刷新了世界纪录,更在关键技术上取得了重大突破,为“人造太阳”的商业化应用奠定了坚实基础。

如果“人造太阳”真的被点亮,它将对人类社会产生深远影响。首先,能源成本将大幅降低,甚至趋近于零。这将极大地推动人工智能、量子计算、万物互联等高新技术的发展,使它们挣脱能源束缚,以惊人的速度狂飙突进。其次,零碳能源的普及将有效改善环境质量,让天空更蓝、水更清。电动化交通的普及将消除续航和充电焦虑,海水淡化技术的广泛应用将解决干旱地区的用水问题。垂直农场等新型农业模式的出现,将彻底改变人类的农业版图。

可控核聚变的实现,不仅是能源技术的革命,更是人类文明迈向更高层次的关键一步。中国在这一领域的突破,不仅彰显了自己的科技实力,更为全人类的可持续发展贡献了中国智慧和中国方案。随着“东方超环”和“中国环流三号”等项目的持续推进,我们有理由相信,在不远的将来,“人造太阳”将照亮人类前行的道路,引领我们走向一个更加美好的未来。