上海讯,国泰海通证券的整合进程近日取得了突破性进展,标志着这一金融巨擘的重组工作正加速向前推进。

据悉,国泰海通证券已对外发布公告,计划在8月22日完成法人切换及客户、业务的迁移合并工作,海通证券的原有客户及业务将全面融入国泰海通证券体系。这一消息再度引发了市场对于国泰海通证券旗下两大公募基金巨头合并路径的广泛讨论与猜想。

回溯至2024年9月,上海证券界的两大巨头——国泰君安与海通证券宣布合并重组,历经数月筹备,于今年3月正式完成交割,4月更名为国泰海通证券,一个万亿级券商“航母”应运而生。此番合并不仅震撼了整个金融行业,也标志着中国资本史上规模最大的上市券商整合进入实质性操作阶段。

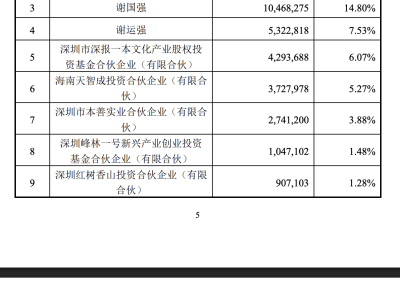

正当市场尚未完全消化这一金融巨变的余波时,另一场资本变革正在悄然酝酿。位于上海国金中心和上海中心大厦的华安基金与海富通基金,其整合引擎也已悄然启动。合并前,海通证券持有海富通基金51%的股份,同时参股富国基金27.77%;国泰君安证券则持有华安基金51%的股份,旗下还拥有国泰君安证券资管这一公募牌照持有者。合并后,这些股权均归属于国泰海通证券旗下。

然而,根据证监会的相关规定,同一主体参股基金管理公司的数量不得超过2家,控制基金管理公司的数量不得超过1家,即同一集团最多可持有3个公募牌照。显然,国泰海通证券当前的公募牌照持有情况与这一政策相悖,整合旗下公募资源已成为当务之急。

事实上,国泰海通证券已在为整合旗下公募资源积极行动。今年4月,海富通基金原董事长路颖因工作调整离任,由国泰海通证券副总裁谢乐斌接任。谢乐斌作为君安证券的元老级人物,曾亲历并见证了国泰君安的两次整合,他的空降被业界视为华安基金与海富通基金合并的重要信号。

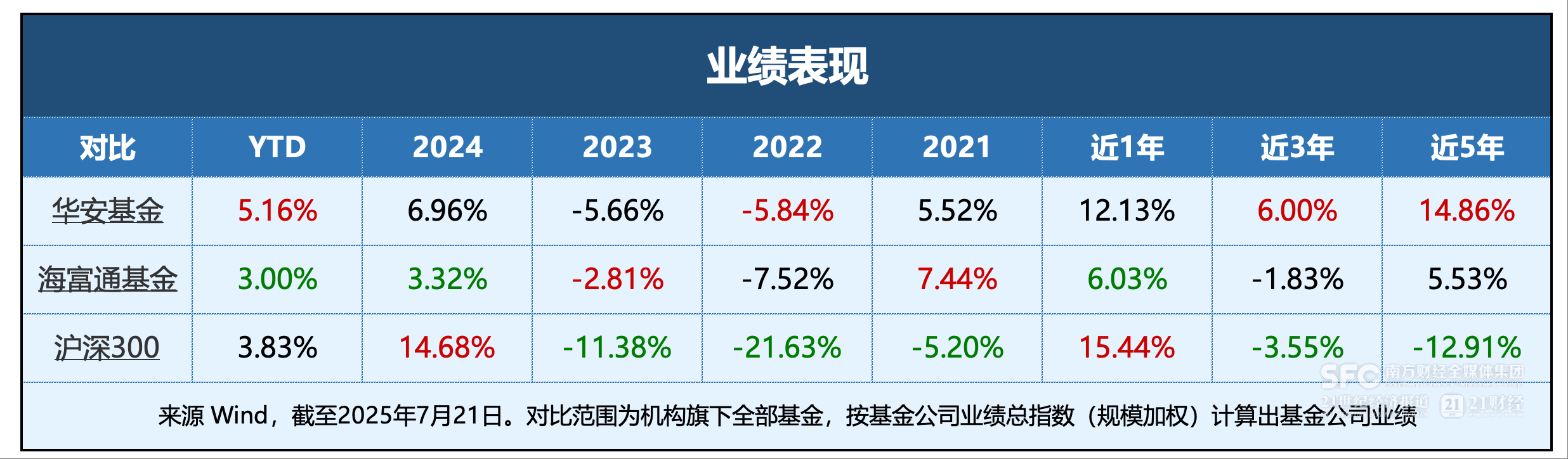

关于两家公募基金的整合方案,市场猜测主要有四种。一是“大吃小”,即华安基金整合海富通基金。从规模、影响力以及产品结构来看,华安基金相较于海富通基金具有明显优势。据Wind统计,截至2025年7月,华安基金的管理规模已超过7100亿元,远超海富通基金的2100余亿元。华安基金在投研能力、管理经验以及客户需求方面均展现出更为强劲的实力。

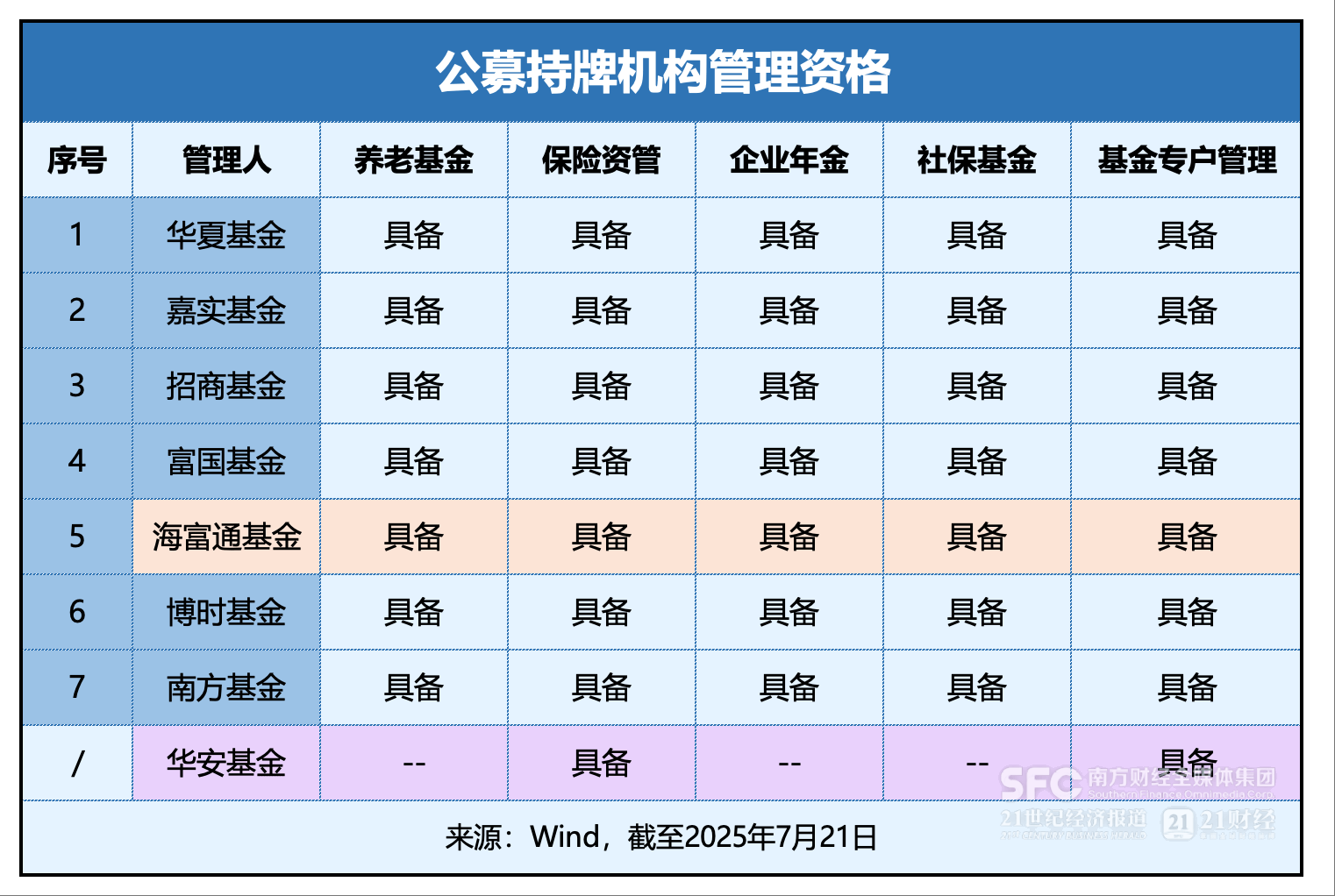

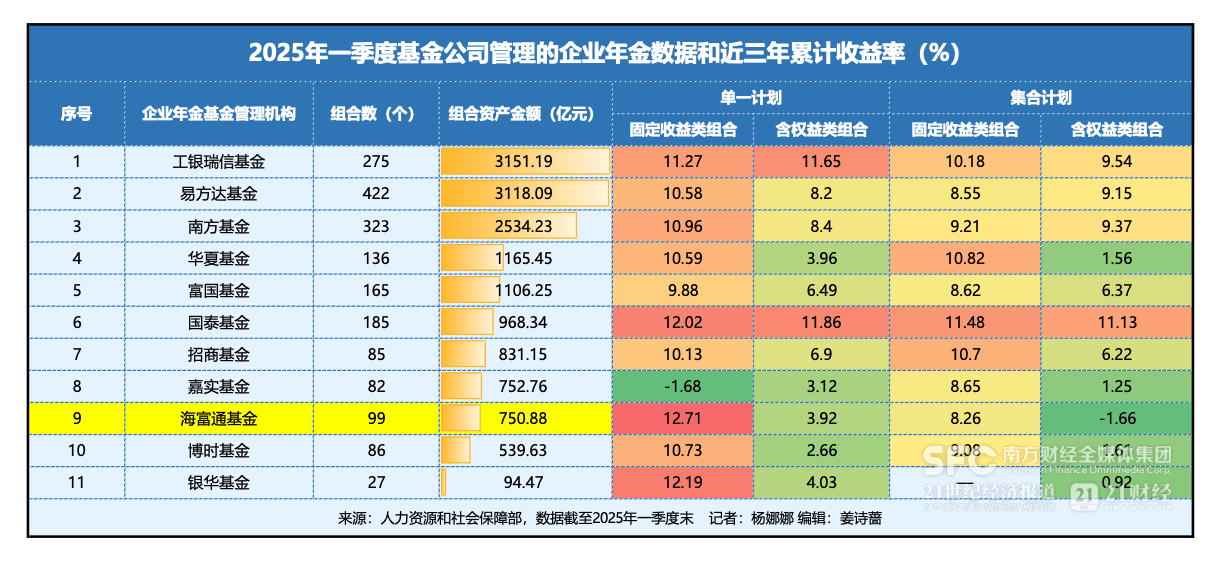

另一种方案则是“蛇吞象”,即海富通基金整合华安基金。尽管海富通基金在规模和产品布局上不及华安基金,但它拥有养老基金、企业年金和社保基金的管理资格,这些正是华安基金所缺乏的关键资质。全市场持有这些全牌照的基金公司寥寥无几,海富通基金正是其中之一。

除上述两种方案外,市场还讨论了其他两种可能性。一是海富通基金的股权可能被出售,例如由外资股东法国巴黎资产管理BE控股公司接盘,但这一方案面临外资独资公募推进缓慢以及牌照价值难以割舍的问题。二是特事特办,允许合并后的新券商控股两家基金公司,保留双牌照,但这一方案被认为可能性较低,可能违背公平竞争原则。

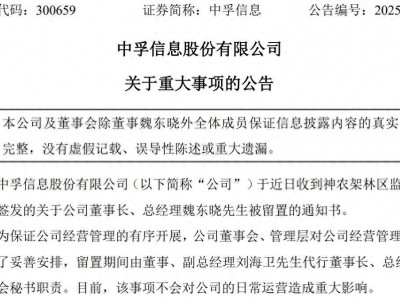

若华安基金与海富通基金最终合并成功,将形成权益投资与固收专长的互补,有望冲击9000亿元的管理规模,甚至跻身行业前十。然而,整合之路并非坦途,团队文化的磨合、主导权的归属、投研资源的共享与利益分配机制等问题亟待解决。两家基金公司的核心人才动向也备受关注,一些资深基金经理的离职可能引发市场的不确定性。

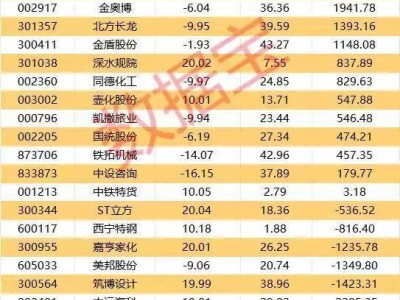

值得注意的是,两家基金公司近年来都面临一定的投研困境。截至今年7月,华安基金和海富通基金年内清算的基金数量均位居市场前列,其中海富通基金年内清盘产品已高达7只。而华安基金近三年的权益投资能力也呈现疲态,业绩收益低于全市场基金公司的中位数。

在这场公募巨头的资源整合中,无论是“大吃小”还是“蛇吞象”,都将深刻考验操盘者的智慧与决策能力。整合之路充满挑战,但若能成功,将有望重塑行业格局,开启新的发展阶段。