在光伏产业的风云变幻中,通威股份的一则技改项目公示信息引起了业界的广泛关注。近日,四川乐山当地媒体披露了四川永祥新能源有限公司的二期技改项目环境影响报告书征求意见稿,透露出公司将新增1万吨/年的高纯多晶硅生产线及1万吨/年的粒状硅中试线。

永祥新能源,作为通威股份旗下专注于高纯晶硅研发、生产及销售的重要子公司,此次技改无疑是对其业务布局的一次重要调整。在光伏产业链中,高纯晶硅作为上游的关键原料,其质量和产量直接影响到下游硅片、电池及光伏组件的生产。

值得注意的是,此次新增的粒状硅中试线引发了市场的诸多猜测。据业内专家透露,粒状硅实际上就是近年来逐渐受到关注的颗粒硅。与传统的棒状硅相比,颗粒硅在理论上具有更低的能耗和成本,但由于技术难度大、杂质控制不易以及品质稳定性等问题,其市场推广一直较为缓慢。

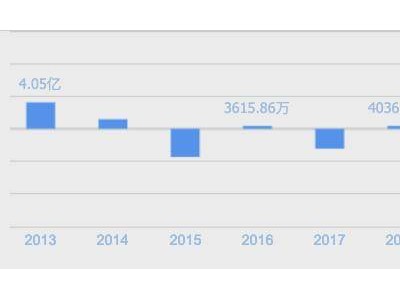

然而,随着技术的不断进步和成本的持续优化,颗粒硅的潜力逐渐显现。据光伏协会发布的数据,颗粒硅的市场份额从2021年的4.1%增长至2023年的17.3%。协鑫科技,作为颗粒硅技术的坚定支持者,已经在应用端和成本端证明了颗粒硅的可行性,其全球市占率已超过20%,部分客户的采购比例甚至达到了70%以上。

在此背景下,通威股份选择此时布局颗粒硅技术,无疑是一个值得深思的举动。通威方面表示,该粒状硅项目旨在增强棒状硅的竞争优势,通过工艺互补优化成本结构,为客户提供更高价值的产品组合。然而,这一决策也面临着技术落地、知识产权以及市场竞争等多重挑战。

技术方面,虽然通威在硅料领域有着深厚的积累,但颗粒硅的生产技术并非一蹴而就。协鑫的研发历程表明,从硅烷制备到流化床反应器的技术突破,需要长时间的研发和大量的投入。协鑫在颗粒硅技术上构建了严密的知识产权壁垒,这对于后来者通威来说无疑是一个不小的障碍。

尽管如此,通威似乎并未打算放弃。据上海交通大学官网信息,通威股份旗下四川永祥能源科技有限公司已经建成投产了一套以改良西门子法多晶硅工艺副产物为原料制备甲硅烷的新工艺装置。这一装置的成功投产,或许为通威的颗粒硅项目提供了一定的技术支持。

然而,颗粒硅的生产并非仅有甲硅烷制备这一环节。在流化床反应器中对硅烷进行热分解,并保证颗粒硅的品质稳定,才是最为核心和困难的步骤。通威能否在这一环节取得突破,尚需时间的检验。

除了技术挑战外,通威还需要面对市场竞争的压力。当前,光伏产业正处于产能过剩的困境中,硅料价格持续下跌,行业亏损面不断扩大。据长江证券研报,截至2024年末,硅料产能预计达到289万吨,而2025年的组件需求预计仅为650GW-700GW。在此背景下,通威的颗粒硅项目能否获得市场的认可,亦是一个未知数。

尽管如此,通威布局颗粒硅技术的决心似乎并未动摇。据天眼查信息,通威旗下的四川永祥能源在2024年申请了多项与颗粒硅生产相关的发明专利。这些专利的申请,或许预示着通威在颗粒硅技术上已经取得了一定的进展。

然而,对于通威来说,如何在保护自身知识产权的同时,避免与协鑫等领先者产生法律纠纷,亦是一个需要谨慎考虑的问题。毕竟,在光伏产业的激烈竞争中,任何一点风吹草动都可能引发连锁反应。

综合来看,通威布局颗粒硅技术的举动无疑为光伏产业带来了新的变数。无论是技术突破、知识产权保护还是市场竞争,通威都需要付出巨大的努力才能在这一领域站稳脚跟。而未来,颗粒硅能否颠覆棒状硅的地位,亦将成为一个值得关注的焦点。