近日,网络上流传着一则令人不安的消息:编号为2024 YR4的小行星,可能在2032年12月22日与地球发生碰撞,其威力之大,甚至被比作导致恐龙灭绝的那次撞击,引发了公众的广泛担忧。

然而,专业人士指出,这种担忧或许过于杞人忧天。首先,由于目前的观测条件有限,对2024 YR4的轨道预测还存在一定的误差。只有当观测数据进一步完善后,才能更准确地评估其碰撞的可能性。其次,即便真的发生碰撞,这颗小行星的直径也仅在40至90米之间,远未达到能够导致人类灭绝的程度。更重要的是,人类并非对此束手无策,已经具备了一定的主动防御能力。

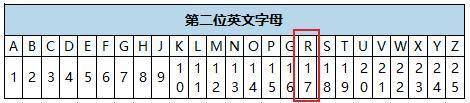

那么,这个2.2%的撞击概率是如何得出的呢?这背后涉及到一种名为“蒙特卡罗”的统计方法。科学家们在小行星的轨道数据上加入随机的不确定性,通过大量模拟后,得出了2032年12月22日小行星穿越地球轨道的可能位置分布。欧洲空间局发布的一张模拟统计图显示,这些可能的位置形成了一条醒目的红线,而2.2%的撞击概率,基本上就是地球直径与这条红线长度的比值,再经过一定的调整得出的。

值得注意的是,这个撞击概率并不是一成不变的。随着后续观测数据的积累,对小行星轨道的预测将越来越准确,撞击概率也会随之发生变化。有可能红线越来越短,始终压着地球,使撞击概率越来越高;也有可能红线缩短或偏移,使地球完全脱离撞击范围,撞击概率归零。

如果真的发生撞击,2024 YR4的破坏力究竟有多大呢?根据目前的观测数据,这颗小行星的尺寸大约在40至90米之间,与1908年撞击西伯利亚并造成通古斯大爆炸的那颗小天体相仿。虽然其破坏力不容小觑,但还不至于导致人类灭绝。如果真的不幸发生撞击,其最可能的影响范围将包括孟加拉国、印度、缅甸等国家的部分地区。

面对这一潜在威胁,人类并非毫无准备。有一个名为“都灵指数”的评估体系,用于评测近地小行星撞击地球的危险程度。根据2024 YR4的已知情况,它被评为3级,意味着它有1%以上的可能性造成小范围的冲撞损毁。因此,天文学家们正在密切跟踪观测这颗小行星,获取更精准的数据,以缩小模拟演算中的不确定性。

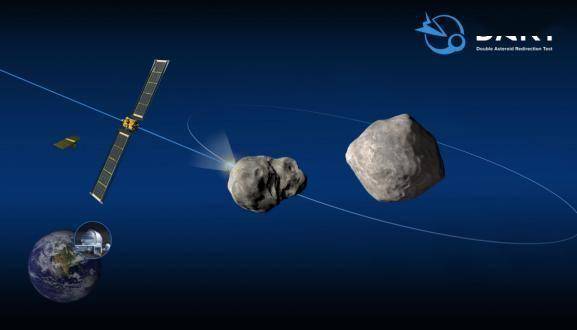

在未来的七年多时间里,人类将如何应对这一潜在威胁呢?一方面,天文学家们将继续进行观测,获取更长的观测弧和更精准的数据;另一方面,科学家们也在探索主动防御的可能性。虽然目前尚未形成成熟的主动防御方案,但人类已经通过实践证明了主动防御的可行性。例如,2022年的DART任务就成功击中了一颗目标小行星,使其轨道周期发生了改变。

我国已经开始部署“近地小行星防御系统”,并设立了“行星防御岗”,致力于近地小行星的监测预警研究。全球科学家也在以“行星防御”为纽带展开协作,共同应对这一潜在威胁。这场关乎人类命运的共同行动,不仅是尖端科技的竞技场,更是文明存续的守护线。