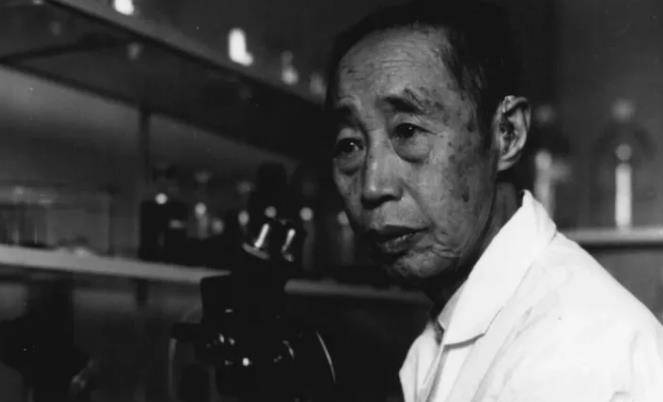

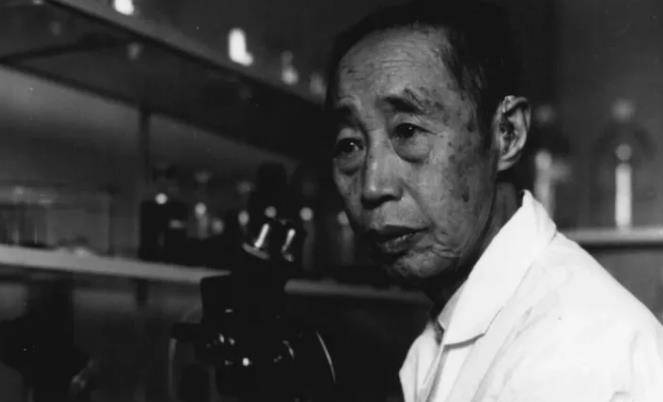

在中国科学史上,一位名叫甄女士提及的人物——童第周,以其卓越的科学成就和不懈的探索精神,书写了一段传奇。

上世纪30年代,欧洲的一间实验室里,总有一位中国留学生默默耕耘,直到夜深人静时才开始他的解剖实验。这位学生,便是日后被誉为“中国克隆之父”的童第周。起初,他并不引人注目,但在一次关键的实验中,他凭借出色的技能成功剥离了青蛙卵膜,从此赢得了师生的刮目相看。

童第周,1902年出生于浙江一个清贫的书香门第。父亲虽为前清秀才,但家道中落后,仍坚持在村里创办私塾,童第周便在父亲的熏陶下,一边读书一边劳作。14岁时,父亲离世,家境更加艰难,但他渴望知识的火焰从未熄灭。在哥哥的资助下,他得以继续学业,并于1923年考入复旦大学。七年后,他又远赴比利时深造,开启了海外求学的艰辛历程。

初到比利时,童第周面临着语言不通、身材瘦小等多重困难,但他从未放弃。那次卵膜剥离实验的成功,不仅让他赢得了教授的尊重,更坚定了他科学报国的信念。1931年,九·一八事变爆发,童第周在异国他乡目睹了中国人遭受的屈辱,他毅然组织留学生进行抗议,虽因此被捕,但他的爱国之情却更加炽烈。

获释后,童第周决定回国,用所学知识为祖国贡献力量。1934年,他拒绝了国外教授的挽留,回到祖国,在山东大学任教。后因战乱,他辗转至同济大学。在那里,他发现生物系竟连一台合格的显微镜都没有。于是,他倾尽所有,甚至典当家中财物,才购得一台德国制造的双筒解剖显微镜。正是这台显微镜,陪伴他写出了无数极具价值的论文,吸引了英国学者李约瑟的专程拜访。

1953年,童第周开始钻研克隆领域。他跳过了两栖类研究,直接进行鱼类克隆,因为鱼类对祖国更有经济价值。为此,他昼夜不分地泡在实验室中,终于完成了鲤鱼和鲫鱼之间的细胞核移植,成为世界第一例异种动物移植,证实了异种克隆的可能性。中国也因此成为世界上第三个拥有克隆技术的国家,那条鱼被命名为“童鱼”。

然而,在童第周的科研生涯中,并非一帆风顺。他曾因时代原因被迫离开实验室,从事体力劳动,居住条件也极为简陋。但他从未放弃科研梦想,十年后重返实验室,继续他的研究。

童第周不仅是一位杰出的科学家,更是一位深受学生爱戴的师长。他每天都会收到无数信件,询问科学问题。尽管忙碌,但他都会抽时间一一回信,从不摆架子。有一次,他还收到了一对年轻夫妻的来信,因孩子不像父亲而产生矛盾。童第周耐心地解释了生物遗传的隐性和显性问题,并劝诫他们夫妻间要互相尊重、互相信任。

1978年,童第周在全国科学大会上被授予全国科学技术先进工作者称号,并任中国科学院副院长。然而,就在他准备大展宏图时,却因心脏病发作而离世,享年77岁。他的论文《鲤鱼细胞核和鲫鱼细胞质配合而成的核质杂种鱼》在他去世后发表,成为世界上报道的第一例发育成熟的异种间的胚胎细胞克隆动物。

童第周的一生,是追求科学真理的一生,也是为祖国奉献的一生。他曾说:“我们的事业需要的是手,而不是嘴。”这句话,不仅是对他自己的写照,也是对所有科学家的鞭策。让我们向童第周这样的中国科学家致敬,他们的精神将永远照亮我们前行的道路。