当库克在媒体访谈中宣称iPhone 17 Pro系列的VC均热板是“苹果独有的创新”时,这场关于手机散热技术的讨论迅速引发行业热议。毕竟早在2018年,安卓阵营的ROG Phone就已率先搭载VC均热板,而苹果直到2025年才将这项技术引入主流旗舰机型。这种时间差让外界不禁质疑:苹果的散热升级究竟是技术突破,还是对市场需求的被动回应?

实测数据或许能提供部分答案。在3D Mark高负载测试中,配备VC均热板的iPhone 17 Pro Max表面温度较前代提升3℃,但持续运行时间延长了40%。这种“温度上升却更稳定”的现象,源于苹果独特的散热逻辑——通过铝合金中框(导热率是钛合金的20倍)构建热传导通道,配合A19 Pro芯片的能效优化,形成“结构导热+芯片优化+VC均热”的三重体系。与安卓阵营单纯扩大VC面积的做法不同,苹果更强调系统级热管理。

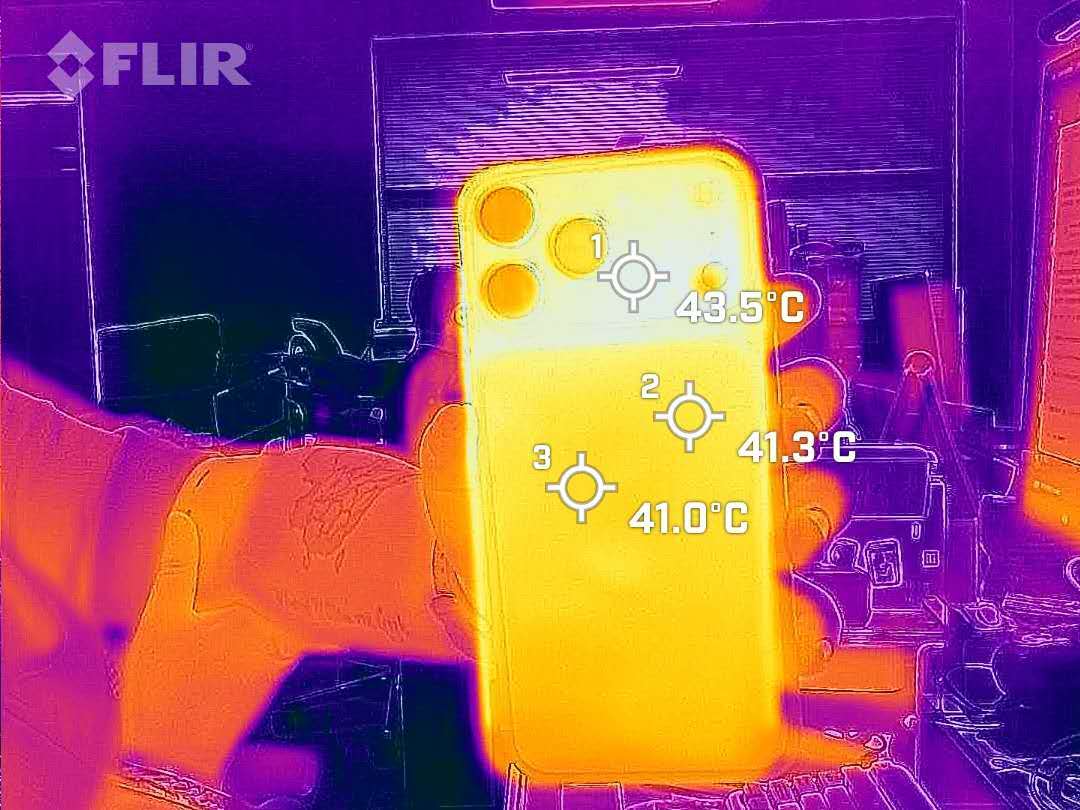

这种设计思路在用户体验层面收获了积极反馈。连续1小时《原神》测试中,iPhone 17 Pro Max边框温度稳定在42.5℃,降频次数较iPhone 16 Pro减少73%。对于非极限游戏用户而言,这样的表现已足够满足日常拍摄、多任务处理等场景需求。但当视线转向专业领域,安卓阵营的“暴力散热”方案仍占据绝对优势:红魔Magic内置风扇以23000转/分高速运转,可维持《崩坏:星穹铁道》1小时满帧;真我概念机通过TEC半导体制冷实现芯片温度低于环境3℃的主动降温效果。

技术路径的分野本质上是商业策略的选择。苹果坚持“体验优先”原则,在7.85mm机身厚度内实现散热、续航、重量的平衡,其3500mm² VC面积虽不足安卓旗舰的一半,但通过优化热传导路径,使A19 Pro芯片性能释放率从78%提升至92%。这种“精准控温”策略恰好契合其目标用户——相比持续高帧率,普通消费者更在意边充边玩时的发热控制与系统稳定性。

安卓阵营则通过技术堆砌抢占细分市场。超过10000mm²的VC均热板、石墨烯+风扇的复合散热方案、甚至液氮冷却等极端方案,持续刷新散热性能上限。这种差异在极限场景下尤为明显:当iPhone 17 Pro Max运行《鸣潮》20分钟后出现轻微卡顿,搭载主动散热的红魔9 Pro+仍能保持59.3帧的平均帧率。

从行业视角看,苹果的入局标志着VC均热板正式成为高端旗舰标配。但这场“退烧之战”远未结束——如何让散热系统与芯片制程、操作系统形成深度协同,将成为下一阶段竞争焦点。当库克强调“只有苹果能实现精密液态循环系统与移动设备的完美整合”时,或许正暗含着对未来技术融合的布局:在保持机身轻薄的前提下,通过材料科学与软件算法的突破,重新定义移动设备的热管理标准。

对于消费者而言,选择标准始终取决于使用场景。若追求日常使用的稳定流畅,iPhone 17 Pro系列的散热表现已足够优秀;若需要应对持续高负载的专业创作或极限游戏,安卓阵营的主动散热方案仍是更优解。这场技术路线之争,最终将推动整个行业向更精细化的热管理方案演进。