在2025年的炎炎夏日,中国咖啡市场迎来了一场震撼性的传言:星巴克中国业务或将易主。这一消息迅速在资本圈内传开,引发了广泛关注。据悉,星巴克的估值介于50亿至100亿美元之间,潜在买家名单星光熠熠,包括大钲资本、高瓴、KKR等一线投资机构。尤为引人注目的是,大钲资本作为瑞幸咖啡的最大股东,若成功接手,中国咖啡市场的半壁江山将归于同一资本麾下。

这一消息让市场哗然,不少人对星巴克的前景产生了疑问。曾经,星巴克在中国都市白领心中占据着无可替代的地位,它是“第三空间”的代名词,是商场招商的香饽饽。然而,如今星巴克却面临着前所未有的挑战,其在中国市场的不可替代性正逐渐消失。

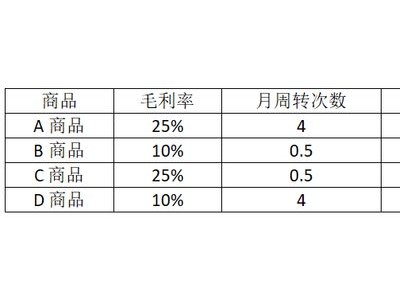

星巴克的衰落并非一蹴而就,而是长期积弊的总爆发。星巴克的成功在于其独特的商业模式,即通过环境体验将成本不高的咖啡卖出高价。然而,随着中国咖啡市场的快速发展,这一模式逐渐失去了竞争力。本土品牌如瑞幸、库迪等通过价格战和数字化运营,迅速崛起,对星巴克构成了严重威胁。

价格战的冲击尤为显著。瑞幸和库迪等本土品牌推出的“9.9元咖啡”,彻底重塑了消费者对咖啡的心理价位预期。曾经被视为高端的星巴克咖啡,如今在价格上显得突兀且不合理。尽管星巴克后来也尝试降价,但为时已晚,消费者的心理预期已经固化。

除了价格战,星巴克在产品创新、数字化运营等方面也显得反应迟缓。瑞幸等本土品牌通过快速迭代和精准营销,不断推出符合消费者口味的新品,而星巴克却长期依赖经典款,产品线更新缓慢。在数字化方面,瑞幸通过数据中台实现了快速试错和极致迭代,而星巴克的数字化更多停留在渠道延伸层面,未能将数据转化为决策能力。

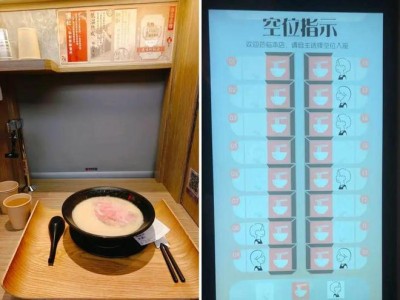

星巴克引以为傲的“第三空间”也面临着挑战。新一代消费者更加注重效率和性价比,他们不再愿意为“坐在星巴克里喝咖啡”这种仪式感买单。星巴克试图通过拓展新场景来挽回空间价值,但收效甚微。当空间不再是稀缺资源时,为其付费的逻辑也就不复存在。

面对重重挑战,星巴克在过去几年中采取了一系列自救措施,包括换帅、降价、推新等。然而,这些举措被诟病为“迟缓、保守、流于表面”,未能从根本上改变星巴克的困境。星巴克的一切调整似乎都是在原有模式上的修补,而非重构。用旧地图寻找新大陆,注定徒劳。

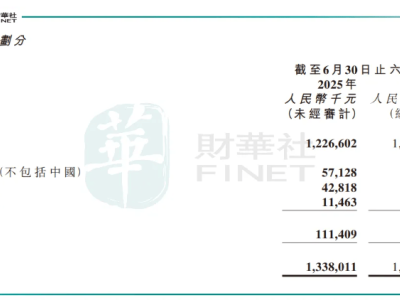

选择此时出售中国业务,或许是星巴克管理层的一种无奈之举。目前,星巴克中国仍具备很大价值,包括近8000家门店、品牌认知度、会员体系等。然而,如果再不采取行动,星巴克将面临门店流量下滑、租金优势到期、会员流失加速等多重风险。因此,现在出售或许还能卖个好价钱。

然而,星巴克的出售方案却显得颇为复杂。传闻中的方案是只卖70%股权,自留30%,且单一买家持股不超过30%。这种“半卖半留”的策略可能导致股东结构复杂、决策效率低下等问题。对于星巴克而言,为防陷入股权争议,要么最好是全退,要么别退。

星巴克的衰落并非某个单一对手所致,而是时代变迁的结果。消费平权时代的到来、外企在中国市场的速度劣势、商业模式的老化等因素共同导致了星巴克的困境。星巴克真正输给的,其实是时代。如今,星巴克必须接受自己不再是“神话”,而是中国市场中的一个普通选手。它需要进行彻底的“本土化”革新,从产品研发、数字化运营、品牌传播到成本控制等方面更贴近中国市场的实际。

星巴克的故事给所有在华外资品牌敲响了警钟。在中国做运营型业务,必须遵循三条铁律:决策权要下放至中国团队、速度比完美更重要、本土化是生存前提。没有任何品牌光环是永久的,唯有持续进化、深刻理解并拥抱本地市场的变化,才能避免被市场淘汰。

星巴克的“卖身”传闻,标志着中国咖啡市场草莽时代的结束,进入了精耕细作和激烈竞争的新阶段。未来,星巴克或许还会在中国存在很多年,但它再也无法回到那个“一杯咖啡卖30元还有人排队”的黄金时代。消费者是最理性的审判者,商业的本质是持续为消费者创造价值,而不是躺在过去的价值上收时间的租金。