近期,美欧贸易协定框架的达成在全球芯片产业掀起了波澜。这份协定不仅覆盖了农产品、汽车、飞机等传统工业品,还特别强调了芯片半导体、能源以及数字贸易等多个前沿领域,其对全球芯片产业的深远影响不容忽视。

尤为引人注目的是,欧盟承诺将斥资400亿欧元采购AI芯片,这一巨额订单不仅彰显了欧美在战略科技领域的深度合作,更在全球人工智能竞赛中投下了一枚震撼弹。此举无疑将极大增强美国芯片巨头在欧洲市场的地位,同时也反映了欧洲在追求数字主权过程中的一种策略性妥协。

对于美国AI芯片产业而言,这400亿欧元的订单无疑是一剂强心针,巩固了其在全球供应链中的领先地位。然而,这份协定对芯片产业的影响远不止于此。在关税安排上,半导体产品被单独剥离出来,预留了两周的缓冲期进行决策,这一特殊安排凸显了芯片产业的战略敏感性和谈判的复杂性。

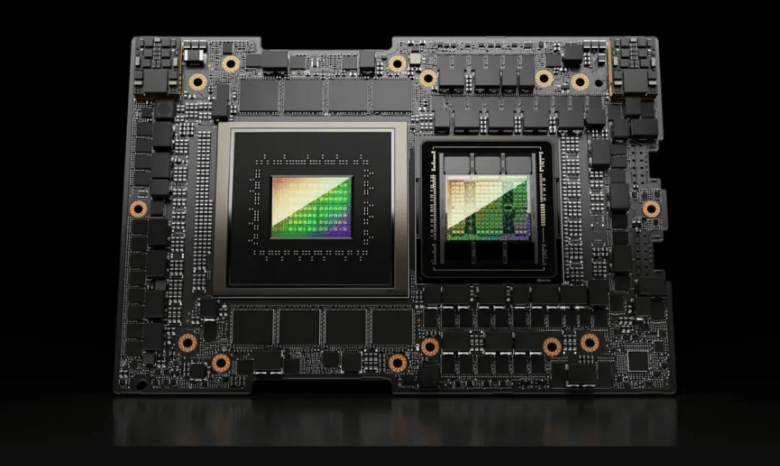

美国对芯片产业的政策矛盾性在此显露无遗。一方面,美国通过“CHIPS法案”大力推动本土芯片制造业的发展,以减少对亚洲供应链的依赖;另一方面,其科技和汽车巨头却深度依赖从台积电、三星等亚洲企业进口的先进制程芯片。因此,在关税问题上,美国需要在保护本土产业和维持下游供应链稳定之间找到平衡。

市场观察家预测,这两周的缓冲期很可能促成一个“差异化”的关税结构。对构成美国下游产业成本基础的先进制程芯片,可能会保持或仅微增现有关税;而对技术壁垒相对较低、本土已有或规划有充足产能的成熟制程芯片,则可能成为15%关税的主要覆盖对象。这一安排将对欧盟出口美国的芯片产生显著影响,迫使欧洲芯片设计企业和科技巨头重新评估其供应链布局。

这份协定还加速了半导体供应链的区域化与阵营化趋势。芯片已成为大国博弈的关键资源,美欧通过这份协定在关税设定、战略采购等方面达成同盟,实质上加深了“欧美技术圈层”与“东亚制造圈层”的区隔。虽然全球化的精密分工在短期内难以完全割裂,但这份协定正通过定向采购等特殊手段引导核心高端芯片的供应渠道向特定区域倾斜。

对下游产业而言,这份协定的影响将是显著且差异化的。欧盟车企面临的挑战尤为严峻,如果美国决定对成熟制程芯片施以15%关税,加上协议中已明确的对欧盟整车15%的关税,德国汽车业将面临双重成本冲击。而消费电子领域则可能因芯片类型不同而命运分化,如果先进制程芯片被排除在高关税之外,短期内对美国品牌将是利好。

这份美欧贸易协定框架对全球芯片产业的影响是深远而复杂的。它不仅巩固了美国在技术链顶端的地位,还暴露了产业链的高度纠缠和美国的战略焦虑。随着芯片关税细则的最终落地,全球科技产业格局将发生微妙而深刻的偏移,芯片这颗棋子在贸易棋局中的位置也将更加清晰。