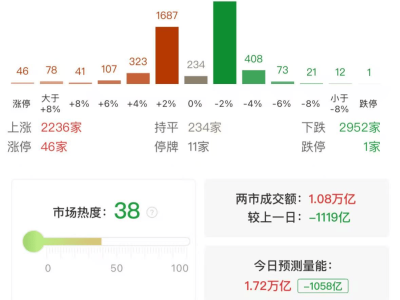

近期,A股市场呈现出前所未有的活跃态势,半导体、医疗器械、稀土永磁等板块轮番表现抢眼,上证指数更是连续四日收阳。外资加速回流,私募基金积极加仓,市场氛围看似一片乐观。然而,作为一位长期耕耘于量化投资领域的上海投资者,我深知这光鲜亮丽的背后,隐藏着许多散户难以察觉的暗流与风险。

市场中的专家言论往往令人捉摸不透。券商们一方面提醒投资者注意风险,另一方面又称市场向好趋势不变,这种看似矛盾的说法实则透露出一种含糊其辞的态度。他们身处市场前沿,深知资金正通过ETF、私募基金、以及重新活跃起来的股民账户源源不断地涌入市场。真正的风险,并非来自中报等短期因素,而是散户难以洞悉机构的具体操作策略。

股市的本质在于定价权的争夺。没有定价权的一方,注定只能成为被收割的“韭菜”。而定价权,始终牢牢掌握在机构投资者的手中。尽管机构投资者手法多变,但他们的交易行为终究会留下蛛丝马迹。正如黄浦江的水质检测数据能够揭示水质真相一样,市场的交易数据也能反映出机构的真实动向。

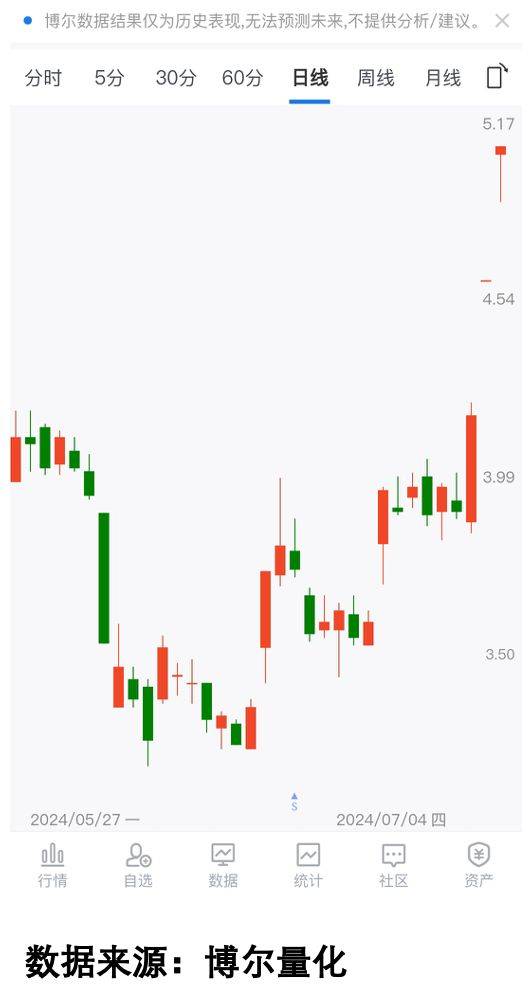

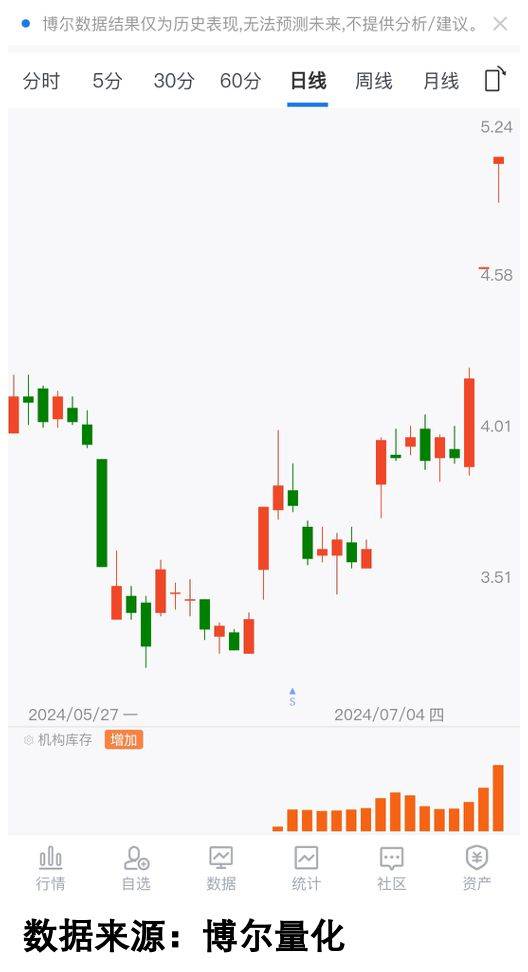

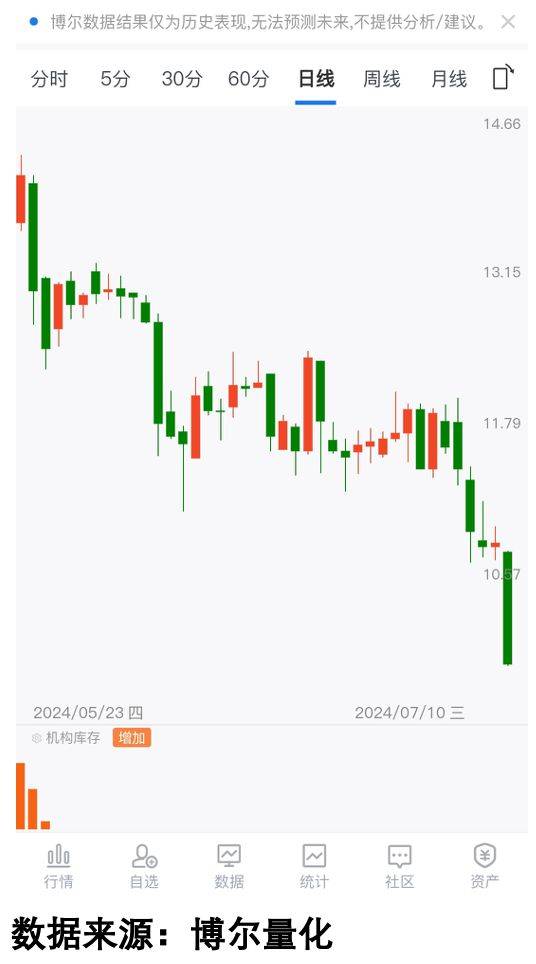

以最近的中报预增概念为例,「盛屯矿业」与「齐峰新材」虽然同属预增股,但市场表现却大相径庭。这背后,并非简单的行业差异或市场情绪所能解释。真正的关键在于机构的参与度与态度。

在数据为王的今天,传统的资金流向数据已难以满足投资者的需求。就像上海地铁的客流统计,表面上是进出站人数,实则蕴含着通勤模式、消费习惯等更深层次的信息。量化投资工具揭示了一个真理:大资金的交易行为会留下精细的行为特征,而非简单的资金流动。

通过观察机构活跃度数据,我们可以发现,「盛屯矿业」在机构活跃度高的时期股价持续攀升,而「齐峰新材」即便有利好消息,在机构活跃度低时也难逃下跌的命运。这就像上海的交通信号灯,数据不会说谎,机构的态度一目了然。

对于普通投资者而言,与机构玩“猫捉老鼠”的游戏并非明智之举。我们应该学会用机构的语言——数据来说话。在上海问路,导航地图往往比路人的指引更为可靠。同样,投资者在市场中也应该重点关注三个维度:机构参与度、行为特征以及市场情绪。机构参与度不仅要看表面的资金流向,更要看其持续性的参与程度;行为特征要分析不同市况下机构的操作模式;市场情绪则需通过数据来判断,避免被媒体所左右。

在这个信息爆炸的时代,最宝贵的往往是那些被大多数人忽视的基础数据。就像上海的老房子,外行人只看到破旧的外表,而内行人却能洞察其历史风貌和升值潜力。市场瞬息万变,但人性永恒不变。机构利用散户对概念的追捧进行收割的套路也从未改变。唯一能够保护我们的,就是那些客观、真实的数据。