在经历近半个月的停牌后,大悦城地产于7月31日晚间正式对外宣布了其私有化的计划。这一消息迅速引起了市场的广泛关注。

据公告透露,大悦城地产董事会已向计划股东提出建议,依据公司法第99条,通过协议安排的方式对公司股份进行回购。私有化计划一旦生效,大悦城地产的所有计划股份将被注销,股东将以每股0.62港元的现金进行兑换。私有化完成后,大悦城控股将持有约96.13%的股份,而得茂将持有剩余的3.87%。紧接着私有化生效,大悦城地产将向联交所申请撤销其上市地位。

有知情人士表示,这一私有化计划对大悦城地产而言无疑是个积极的举措。该人士指出,私有化将有助于企业更加专注于商业领域,为长期的战略布局和价值创造奠定基础,注入新的动力。

事实上,市场对这一动作早有预期。早在今年6月27日,大悦城控股就发布公告,宣布将商业管理中心调整为商业事业部,旨在进一步提升公司的商业管理专业能力和品牌影响力。这一内部架构的调整被外界视为大悦城在商业地产业务上的进一步升级,强化其在该领域的竞争力。

随后,在7月18日,大悦城地产宣布短暂停牌,以待发布有关公司的内幕消息。这一举动进一步加深了市场对私有化计划的猜测。

随着房地产行业的整体调整,企业面临着盈利压力和转型挑战。而大悦城地产在国内商业地产市场拥有数十年的深厚积淀,其打造的大悦城购物中心已成为多个城市的时尚地标,成为其显著优势。近年来,大悦城不断强化其商业地产的核心优势。例如,去年9月,大悦城商业REIT在深圳证券交易所成功上市,为大悦城打通了“投融建管退”的资本循环。

在今年的股东周年大会上,大悦城地产董事长姚长林明确提到,公司将商业提升到了更加重要的地位,并确立了“1123”战略体系,即提升商业引领地位、夯实高质量开发业务、聚焦产品和区域、以及朝着差异化发展、专业化经营、精细化管理的方向不断精进。

私有化被视为顺应这一战略需求的关键举措。作为一家由A股上市公司控股的企业,大悦城地产面临着复杂的治理机制和较低的决策效率问题。私有化后,大悦城控股将能够更直接、敏捷地统筹大悦城地产的战略方向与资源配置,提升决策与执行效率,促进治理效能的提升。

私有化还将深化大悦城控股及大悦城地产的资源整合,为两大主体在业务、资金、品牌和管理上的深度融合铺平道路。私有化后的大悦城地产将更专注于提升其持有的32个大悦城、大悦汇和其他商业项目的运营质量与资产价值。

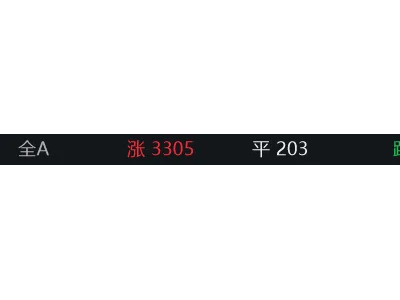

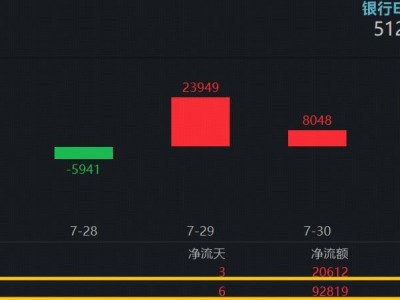

8月1日早间,随着“内幕消息”的发布,大悦城地产迎来复牌。开盘后股价迅速上涨,一度接近50%,早盘最高达到0.55港元/股。截至午间收盘,股价为0.51港元/股,涨幅达到37.84%。相比之下,0.62港元的回购价格具有明显的溢价,几乎是过去五年间大悦城地产股价的最高点。

大悦城地产在公告中表示,近年来受行业周期性发展的影响,公司的市场表现呈现出阶段性波动,流动性承压。此次私有化交易是积极应对市场环境变化的战略举措,将显著优化公司治理框架,整合组织架构与股权结构,为提升管理决策效能建立更坚实的基础。

私有化完成后,大悦城控股将增厚对大悦城地产的权益,有利于提升公司的归母净利润。此举标志着大悦城控股在主动优化资本布局、强化核心竞争力方面迈出了关键一步,为其长远发展注入了强劲动能。

大悦城地产的业务涵盖投资物业、物业开发、酒店经营、管理输出及其他服务四大板块,覆盖全国多个领域的商业项目。其中,西单大悦城、朝阳大悦城、上海静安大悦城等标志性购物中心均属于港股上市公司资产。2024年,大悦城地产全年营业收入总额为198.31亿元,同比增长49.4%,显示出强劲的增长势头。

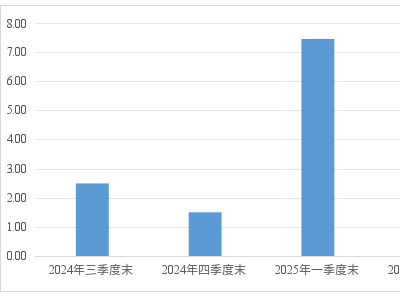

在大消费提振经济循环、消费升级引领产业升级的趋势下,大悦城地产有望迎来更加广阔的发展前景。不久前,大悦城控股发布的上半年业绩预告显示,预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8000万元至1.2亿元,扣除非经常性损益后的净利润为6200万元至1亿元,实现扭亏为盈。