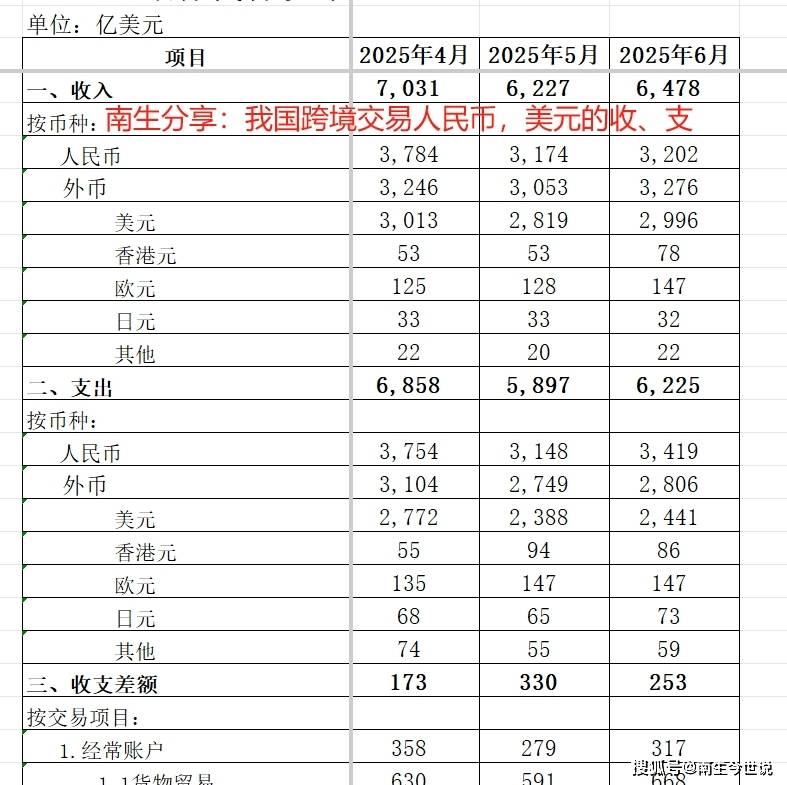

近期,我国2025年6月份的银行代客涉外收付款数据揭示了人民币与美元在跨境交易中的不同流向。数据显示,人民币在这一时期内呈现净流出状态,总额达到216亿美元,而美元则保持净流入,净流入量为555亿美元。

具体来看,6月份我国跨境收入的人民币折合美元为3202亿,而支出则达到3419亿,导致净流出216亿美元。与此同时,美元的收入为2996亿,支出为2441亿,净流入555亿美元。这一趋势在第二季度整体数据中也有所体现,人民币净流出180亿美元,而美元净流入则高达1226亿。

分析指出,这种分化现象主要源于出口与进口企业在货币结算上的不同偏好。出口企业更倾向于收取美元等硬通货,以规避汇率风险并享受美元资产的流动性优势。而进口企业则更愿意使用人民币支付,这既能节省汇兑成本,也符合人民币国际化的政策导向。

这种“收美元、支付人民币”的结算模式,实际上反映了当前国际贸易中货币使用的现实格局。对于出口企业而言,美元作为全球通用货币,其流动性和接受度更高,便于企业进行国际支付和资金运作。同时,在美元相对强势的周期里,持有美元资产也更具吸引力。

然而,从另一个角度看,这种结算模式也暴露出人民币在国际支付体系中的局限性。尽管人民币在进口端的使用显著增加,但出口企业仍更信赖美元,这限制了人民币在国际市场上的普及和影响力。

6月份资本流动方面的数据也值得关注。证券投资项下出现了56亿美元的逆差,表明境外投资者可能正在减持人民币资产,或是境内投资者增加了对外投资。这种资本流动的转向直接影响了人民币的跨境收支平衡。

相比之下,美元作为全球最主要的储备货币和投资货币,其资本项下的流入更具稳定性。这进一步凸显了美元在国际货币体系中的主导地位,即使在人民币跨境使用不断扩大的背景下,美元仍保持着强大的网络效应和流动性优势。

尽管面临诸多挑战,但人民币跨境使用的深度和广度仍在稳步提升。然而,要实现从贸易结算货币向投资货币和储备货币的转变,还需要进一步深化金融市场改革,完善人民币回流机制,并提升境外主体持有人民币资产的信心。

在这一过程中,构建完善的人民币金融生态至关重要。这包括发展离岸人民币市场、丰富人民币投资产品、提升人民币资产吸引力等措施。只有当境外主体既愿意接受人民币支付,又主动持有人民币资产时,人民币才能真正跻身主要国际货币之列。

当前“收美元、支付人民币”的跨境结算模式,既是人民币国际化进程中的必经阶段,也凸显了国际货币体系改革的长期性和复杂性。这一现象生动展现了人民币在国际化道路上取得的进展与面临的挑战,同时也为我们指明了未来的努力方向。