近期,杭州大悦城内,曾风靡一时的俄罗斯商品馆显得格外冷清。货架上稀疏地摆放着巧克力、麦片和奶粉,全场3.5折的红色标签格外刺眼。烘焙区更是空无一物,仅剩的一名店员透露,烘焙业务已从上个月起停止。

不远处,工联CC门店的麦片堆中,插着“10元两件”的促销牌,这些打折标签仿佛在诉说着俄罗斯商品馆曾经的辉煌与如今的落寞。

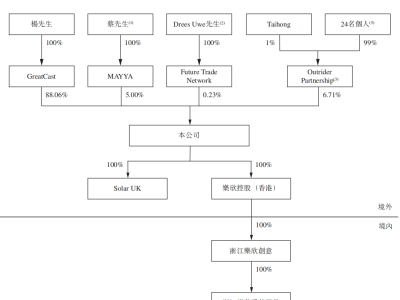

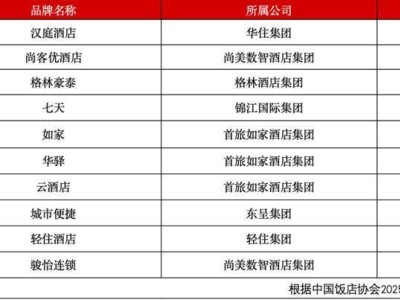

去年年底,俄罗斯商品馆如雨后春笋般在全国各大商圈涌现,蓝底白字的招牌、俄语背景音乐、红白蓝三色的装饰,营造出浓郁的俄罗斯风情。天眼查数据显示,截至今年1月,我国已有3400余家与俄罗斯商品相关的企业,且注册量持续增长,每年均有显著增幅。

招商经理们描绘了诱人的商业蓝图,承诺综合毛利率可达50%,最快3个月回本。这一诱人的前景吸引了大批加盟商,他们纷纷支付高额的加盟费,梦想着搭上这趟财富快车。然而,现实却远非如此。

随着俄罗斯商品馆的遍地开花,问题也逐渐暴露。一些商品被曝出并非真正来自俄罗斯,而是国内生产的“伪俄货”。例如,“俄罗斯风味牛筋肠”实则来自哈尔滨生产线,奶粉则由齐齐哈尔工厂代工。更令人震惊的是,“俄罗斯榴莲糖”“骆驼奶”等品类在俄罗斯根本不存在。一名俄罗斯游客在探店后直呼“从未见过这些商品”,相关话题迅速发酵,引发广泛讨论。

今年1月,俄罗斯驻华大使馆发表声明,指出一些商店打着俄罗斯产品的幌子销售假冒产品或非俄罗斯生产的产品,并强调中国境内仅有6家官方认证的“俄罗斯国家馆”。这一声明无疑给俄罗斯商品馆行业带来了沉重的打击。

除了信任危机,离谱的定价也是消费者流失的重要原因。同类商品线下售价普遍是线上的2—3倍,让消费者感到被“割韭菜”。例如,一款喀秋莎巧克力线下标价为49元,而电商平台同款仅售25元。门店过度密集也加速了新鲜感的消退,同质化竞争让消费者迅速产生审美疲劳。

口味差异也成为制约俄罗斯商品馆发展的一个关键因素。传统俄罗斯食品普遍高糖高盐,不符合中国消费者的饮食习惯,导致复购率极低。随着口碑的下滑,库存积压严重,门店只能降价亏本销售。

监管部门也开始介入调查。上海对47家门店进行了两轮排查,对其中6家涉嫌违法的门店立案调查。杭州、南京等地市场监管部门也要求门店明确区分“进口区/国产区”,严厉打击虚假宣传、无中文标签等行为。高压之下,部分门店连夜遮盖“俄罗斯”招牌,未到期便主动撤场。

经营数据的断崖式下跌更是让人触目惊心。上海浦东某店开业仅40天就亏损16万元,最终选择关停。到今年7月,杭州营业门店从10余家减至6家,全国超过44%的与俄罗斯商品相关的企业出现异常。品牌方的重心显然不在长期经营,而是通过快速招商、收割加盟费和首批货款获利,最终形成了“击鼓传花式崩盘”。

加盟商们则成为了这场商业闹剧的牺牲品。北京一名加盟商压货价值达数百万元,最终血本无归。新零售行业观察人士指出,俄罗斯商品赛道鱼龙混杂、真假难辨,严重削弱了消费者对其的信任度。

如今,那些曾经风靡一时的俄罗斯商品馆已经风光不再。蓝白红三色的招牌下,虚假的异域风情终究抵不过消费者觉醒的眼睛。当“支持俄罗斯”的情怀被明码标价,当“进口商品”的包装被撕下产地伪装,这场持续不足一年的商业泡沫终于破灭。