近期,欧洲议会在一场激烈的投票中,以压倒性的523票赞成对75票反对的结果,通过了一项针对中国的决议。该决议严厉批评了中国对稀土出口的管控措施,声称此举违反了国际贸易准则,并敦促中国即刻撤销相关限制。欧盟在此决议中明确表态,认为中国的稀土政策妨碍了全球市场的公平竞争。

欧盟指出,中国凭借其在全球稀土开采量中的约60%份额,以及78%的相关专利技术,实质上形成了垄断地位,并利用这一地位进行所谓的“胁迫性”操作。尤其是中国要求企业在申请稀土出口许可证时提交大量敏感商业信息的做法,引发了欧盟的强烈不满。欧盟认为,这不仅限制了自由贸易,还严重侵犯了企业的商业秘密。

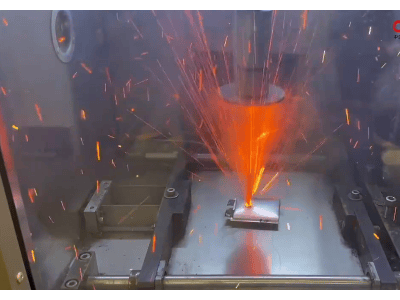

更为关键的是,欧盟对稀土的依赖程度极高,尤其是电动汽车的核心部件,约90%都依赖于从中国进口的稀土材料。一旦中国收紧出口,欧洲的多个工厂将面临停产的风险,对产业链的稳定构成严重威胁。尽管欧盟计划到2030年实现稀土自给自足,但这一目标被外界普遍认为过于乐观,甚至不切实际。然而,欧盟却转而指责中国不遵守国际规则。

面对欧盟的指责,中国驻欧盟使团予以了坚决的反驳。中方批评欧盟采取双重标准,指出荷兰禁止光刻机销售、德国限制技术出口等行为,欧盟却保持沉默,未曾指责这些行为违法。中方强调,稀土作为重要的军民两用物资,其出口管控属于国家主权范畴,符合国际惯例。中方承诺,只要欧盟企业遵守相关规定,将保证稀土的正常供应。

中国在应对欧盟的指责时,采取了灵活多变的策略。一方面,为欧洲企业开辟了“快速通道”,以简化稀土出口的办理手续,保障贸易的顺畅进行;另一方面,加大了对稀土走私的打击力度,并对法国白兰地加征了反倾销税,展示了中国在应对贸易摩擦时的坚定立场。欧盟在要求中国禁止向俄罗斯出口无人机芯片的同时,又迫使中国放宽稀土出口限制,这种自相矛盾的做法使得局势更加复杂。

近年来,欧盟对中国商品采取了多项限制措施,表面上打着实现“公平竞争”和“降低对中国依赖”的旗号,实则充满了贸易保护主义的色彩。欧盟颁布的《净零工业法案》要求招标项目中至少有30%的产能必须符合“非价格标准”,其中包括数据必须在欧洲境内存储、关键组件不能由中国制造,以及强制采用欧盟的碳足迹标准等要求,这些措施对中国企业构成了严峻的挑战。

回顾历史,中国在稀土出口问题上曾经历过波折。中国稀土储量仅占全球的23%,却长期供应着全球90%的市场份额,这导致了资源的快速消耗和环境的严重破坏。为了保护资源和环境,中国曾试图通过配额制度限制稀土出口,但这一做法却遭到了欧美日的强烈反对,并最终在世贸组织的裁决下被迫取消。然而,中国并未放弃对稀土产业的控制,通过打击非法采挖、组建稀土集团等措施,从源头上控制了稀土的产量和价格。