近期,关于2025年积压剧集中涌现市场的现象,引发了业界广泛关注。一批因各种原因未能如期播出的剧集,在四、五月间被集体推向荧屏,坊间甚至流传出2025年为积压剧“解放之年”的说法。有传言称,这一变化源于长剧市场遭遇“寒冬”,上级部门在政策上给予了放宽,同时也有媒体呼吁进一步开放积压剧以挽救市场。

然而,事实并非如此简单。长剧市场的低迷并非几部积压剧的播出就能拯救,这种“去库存”的做法更多是周期性的调整。每年都会有关于积压剧清库存的讨论,但今年由于《无忧渡》、《折腰》、《人生若如初见》等几部优质且具有话题性的剧集集中释放,搅动了原本平淡的市场,才给人以“积压剧救市”的错觉。

值得注意的是,并非所有积压剧都能获得市场的认可。与《无忧渡》、《折腰》等热播剧形成鲜明对比的是,《千秋令》、《落花时节又逢君》等剧集几乎毫无热度,甚至因女主角换脸补拍等负面新闻而被观众诟病,基本上属于无效播出。这些剧集在招商方面同样惨淡,广告收入几乎可以忽略不计。

那么,什么样的积压剧才有机会脱颖而出呢?从已播出的剧集来看,能够爆火的积压剧大多原本就是高配置、高质量的好项目。例如,《无忧渡》由任嘉伦和宋祖儿主演,导演林玉芬曾执导过多部古偶经典,开播后迅速获得观众好评,成为爱奇艺的口碑和热度双收之作。同样,《折腰》也凭借优质的制作团队和演员阵容,在腾讯视频站内热度值迅速攀升。

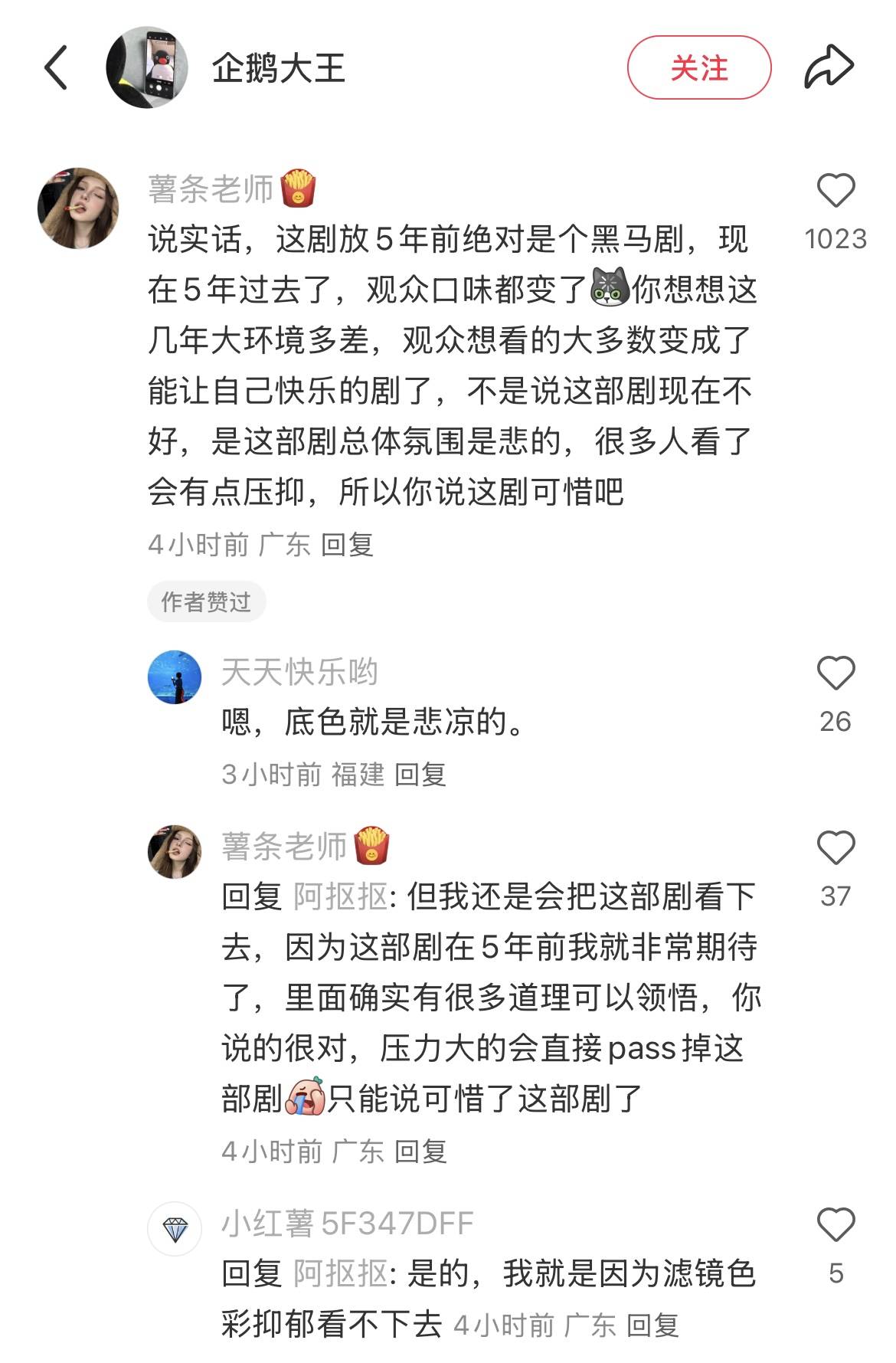

然而,即便有优质的制作团队和演员阵容,也并非所有积压剧都能顺利逆袭。例如,《人生若如初见》因积压而导致生不逢时,虽然整体口碑不错,但剧情和人物争议不断,播出数据和招商情况都不尽如人意。这再次证明,积压剧的成功并非易事,需要天时地利人和的运气。

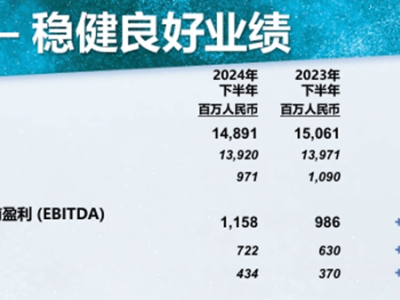

积压剧背后折射出的是长剧行业面临的困境。超长的投资回报周期、极低的资金周转率以及较大的不确定性,使得长剧在资本市场上并不受欢迎。爱奇艺CEO龚宇在电视剧导演大会上曾坦言,长剧投资大多是亏损的,资本自然向短剧等更容易赚钱的方向迁移。与此同时,长剧的制作成本还在不断攀升,广告收入也在下降,进一步加剧了行业的困境。

在这种背景下,广告主对长剧的合作也变得更加谨慎。早些年,项目刚立项就能吸引广告主入驻的情况已经不复存在。如今,即便是超头部项目,也需要在开播前就招到大量品牌赞助才能确保商业化收益。而积压剧更是成为了商业化的重灾区,由于前期招商不足和广告主对积压剧的观望态度,导致广告大多靠播出后品牌看情况追投,整体上对剧集商业化回报造成了影响。

尽管如此,仍有部分积压剧因优质的制作和演员阵容而备受期待。例如,刘亦菲、井柏然主演的《南烟斋笔录》,张若昀、毛晓彤主演的《风起大漠》,宋祖儿、张新成主演的《光荣的制造》等都已经提上日程,招商情况应该不会差。还有一批播出遥遥无期的耽改剧,如《皓衣行》、《烽火流金》、《天官赐福》等,虽然面临诸多不确定性,但若能播出,其市场号召力和商业价值仍可期待。

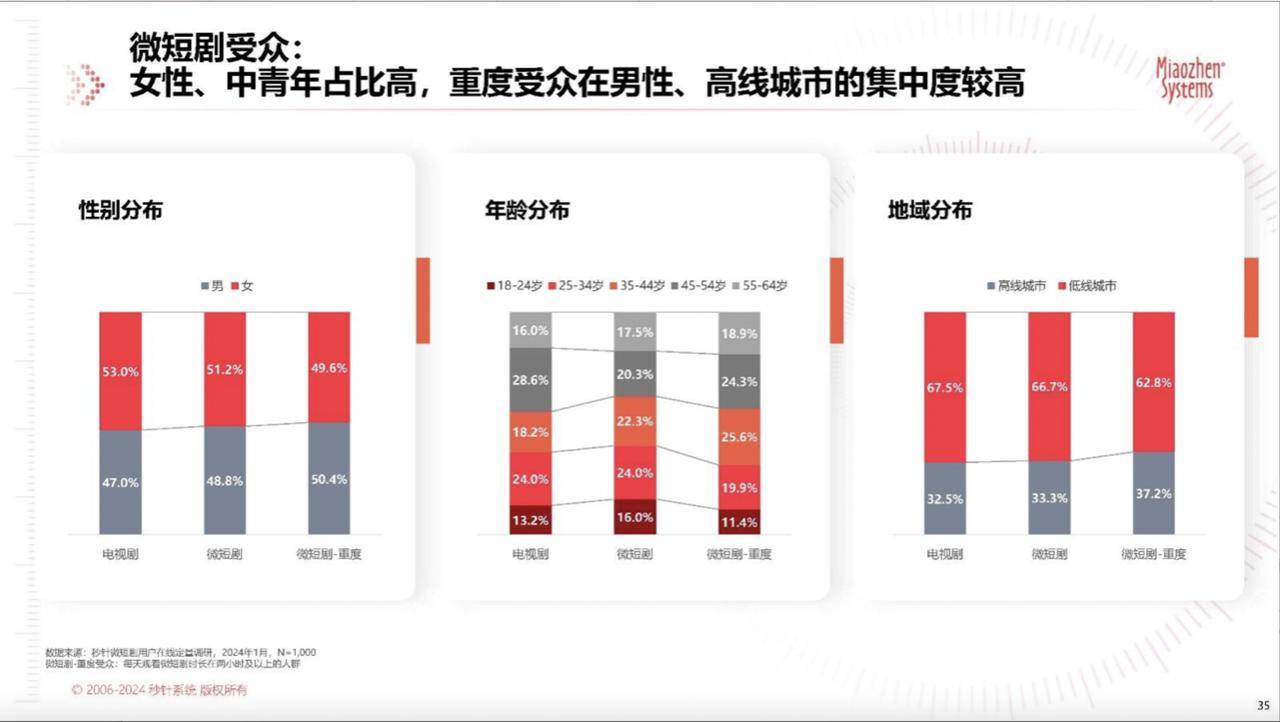

然而,长剧市场的困境并非仅靠几部积压剧的播出就能解决。观众和短剧并非长剧困境的“背锅侠”,而是需要接受和面对的现实。长剧的价值很难被替代,但也需要看到观众喜好和消费市场的变化。在短视频时代,用户注意力和耐心的稀缺是长剧面临的挑战之一,但并非不可克服。长剧需要通过优质的内容和创新的营销方式,吸引并留住观众。

事实上,长剧市场的自救之路已经悄然展开。各大平台都在积极应对当前的困境,通过优化内容制作、创新营销方式等手段提升剧集质量和商业化收益。同时,广告主也应该看到内容背后真实且细分的人群需求,与平台和内容生产者共同探索长视频内容营销的新玩法和价值。只有这样,长剧才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。