近日,欧盟贸易专员谢夫乔维奇与中国商务部长王文涛进行了一场长达近两小时的通话。通话结束后,欧盟迅速宣布邀请王文涛前往布鲁塞尔,就稀土出口管制的“紧急解决方案”展开磋商。这一系列动作,标志着欧盟在稀土问题上不得不改变强硬立场,主动寻求与中方的合作。

谢夫乔维奇在表态中,一方面称中方的管制措施“不合理且有害”,另一方面又急忙补充“欧盟无意升级事态”。这种矛盾的态度,暴露出欧盟在稀土问题上的被动处境。据透露,欧盟企业已提交约2000份稀土出口许可证申请,但仅有一半多一点得到处理。这一数据背后,是欧盟对稀土资源的迫切需求。

欧盟的困境远不止于此。中国不仅掌控着全球90%以上的稀土加工产能,还几乎垄断了稀土磁铁的供应。相比之下,欧盟的稀土开采量不足全球的1%,冶炼分离能力更是微乎其微。这意味着,即便欧盟能够买到稀土原料,也缺乏将其转化为可用产品的能力。

稀土对欧盟的重要性不言而喻。它是新能源汽车电机、风电发电机以及机器人精密部件的核心材料。谢夫乔维奇承认,汽车业和机械行业受稀土供应短缺的影响最大。欧盟车企中的“龙头”企业,有的新能源汽车电机生产线直接减产,有的部分车型交付时间延长至2-3周。中小车企的处境更是堪忧。

商务部10月9日的公告明确指出,从稀土开采到磁材制造的技术均在管制范围内。这一措施直接切断了欧盟“绕开中国买原料”的幻想。瑞典一家企业曾试图从澳大利亚购买稀土矿进行自主加工,结果良品率仅过60%,成本比中国企业高出3倍,产品根本无法在市场上立足。

面对这种依赖,欧盟曾提出“去中国化”的口号。2023年,欧盟成立了“欧洲稀土联盟”,计划在法国开矿、德国建磁材厂。然而,这些项目大多停留在“画大饼”阶段。法国的拉罗什矿两年前宣称“探明10万吨储量,要当欧洲稀土粮仓”,但至今开采设备尚未齐全,环保组织的环评报告又将其卡住。即便一切顺利,该矿也要到2029年才能投产,初期年产量仅够满足欧盟需求的5%。

德国德累斯顿的磁材工厂同样面临困境。试生产半年后,产品要么性能不达标,要么成本居高不下,车企根本不愿采购。稀土产业链的建立需要二三十年的技术积累,欧盟想在3-5年内建成自主供应链,几乎是不可能的。

更让欧盟头疼的是技术壁垒。中国发布的公告中明确规定,境外企业若使用中国的稀土技术,生产的产品仍需中方许可。这一规定彻底堵死了欧盟“绕开中国”的路径。

有人质疑中方是否在利用稀土“卡脖子”。但从管制措施的细节来看,中方的态度并非封死道路,而是划清“安全红线”。商务部的公告中特意留了三个“活口”:一是过渡期,12月1日才正式对境外稀土物项进行管制,给企业留足时间履行旧合同;二是人道主义豁免,紧急医疗、灾害救助所需的稀土无需申请许可,事后报备即可;三是合规便利,只要企业说明用途不涉及敏感领域,审批将加快。

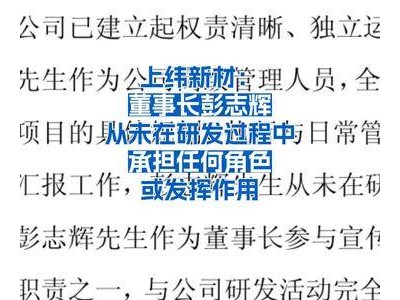

王文涛部长在会谈中也提到,欧洲一些合规企业已通过正常流程获得了许可证。中方的管制措施并非无的放矢,而是为了防止稀土被用于军事等敏感领域,维护国家安全。此前,有境外组织试图通过转口贸易将中国稀土用于军事项目,这才是中方收紧管制的根本原因。

欧盟自身也有类似的出口管制条例,其对敏感技术的管控甚至比中方更严。如今反过来指责中方“不合理”,显然是一种双重标准。

当前,欧盟的妥协已成定局。一方面,国内车企和风电企业的压力越来越大,开始向欧盟施压,要求尽快与中方达成协议;另一方面,中方的管制措施有明确的法律依据,欧盟在国际上难以获得支持。

接下来的布鲁塞尔会谈中,欧盟大概率会接受中方的管制框架,优先解决许可证问题。毕竟,生产线每停一天,损失就会增加一天。但欧盟不会轻易放弃,可能会加大对澳大利亚、加拿大等国的稀土投资,同时为国内产业链注入更多资金。然而,技术积累和产能提升并非一朝一夕之事,有报告预测,至少到2035年,欧盟对中国稀土加工和技术的依赖度仍将超过70%。

稀土问题并非中国刻意“卡脖子”,而是欧盟自己将“生命线”交到了别人手中。如今主动寻求合作,实际上是认清了一个现实:合作必须按规则进行。中方守住安全红线,欧盟企业遵守规则,才能确保稀土的稳定供应。至于“去中国化”的幻想,与其空喊口号,不如先学会按规矩办事。