一场由“难吃”引发的商业风波,正将西贝与罗永浩推向舆论漩涡中心。这场始于消费者吐槽的争议,因多方参与者的“神操作”,逐渐演变为一场充满荒诞感的品牌危机,甚至被网友戏称为“递刀子大赛”。

事件起因看似简单:罗永浩在社交平台吐槽西贝菜品“难吃”,却意外点燃了品牌方的“反击战”。西贝先以声明否认问题,随后其长期合作的品牌战略公司华与华高调介入,试图通过一系列操作扭转舆论,却因策略失当,将危机推向更深的泥潭。

首当其冲的是零售界知名企业家于东来。作为胖东来创始人,他本以“零售界清流”形象示人,却在事件初期公开力挺西贝,称其与海底捞等品牌“提供了相对放心的用餐选择”。然而,这番表态迅速引发网友质疑,于东来不得不紧急删帖。这一“秒删”操作不仅未平息争议,反而因“此地无银”的尴尬感,让公众对其人设的真实性产生怀疑。

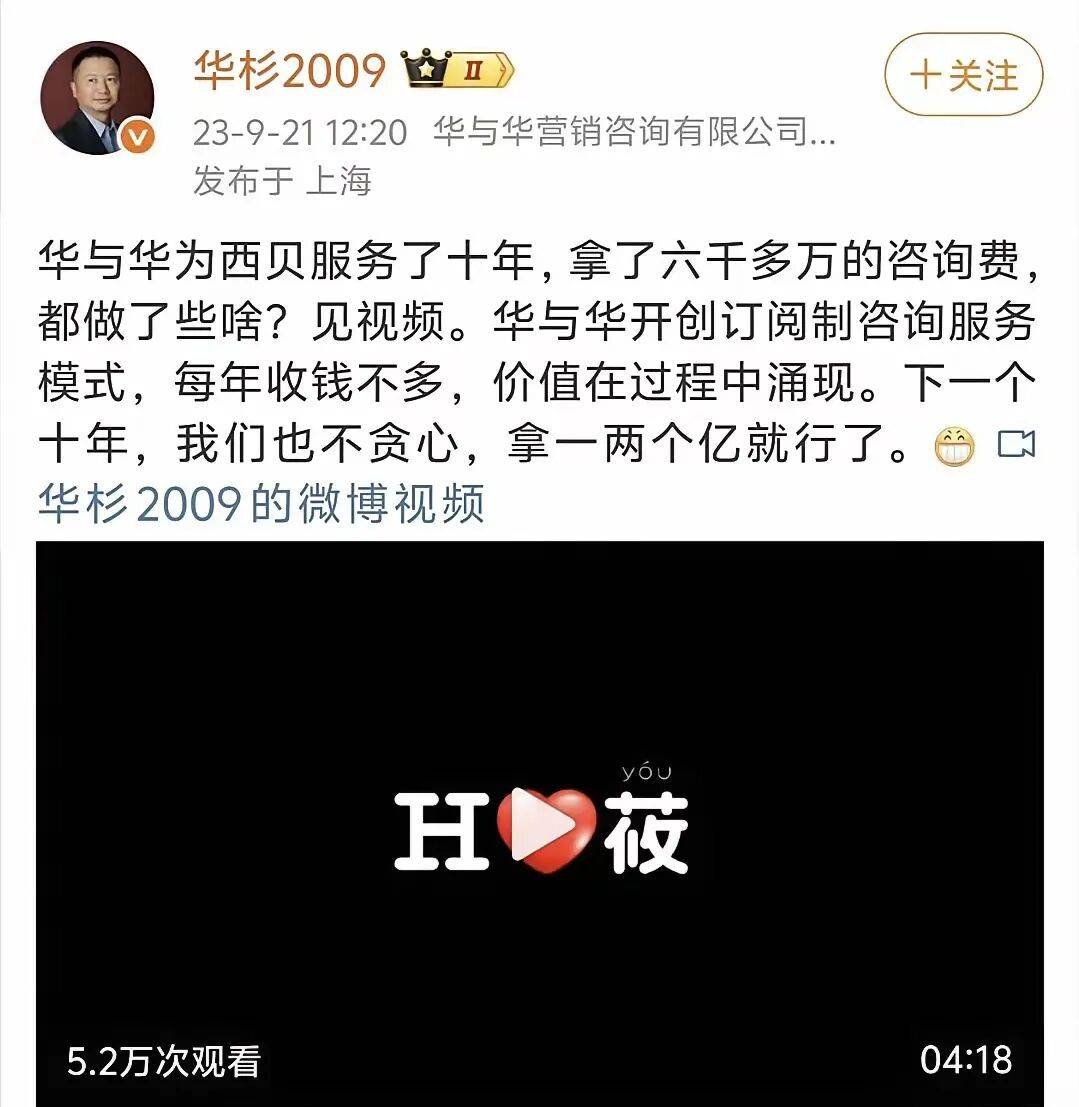

若说于东来的发声是“误入战场”,华与华的介入则堪称“主动递刀”。作为西贝的战略合作伙伴,华与华不仅收取高额服务费,更在危机中扮演了“总导演”角色。公司老板先是公开力挺西贝,被罗永浩回怼后,竟亲自前往西贝门店“站店支持”,并拍照打卡试图引导舆论。更戏剧性的是,西贝随后宣布“开放后厨”,本意是自证清白,却意外坐实了“预制菜”标签,被网友调侃为“自爆式公关”。

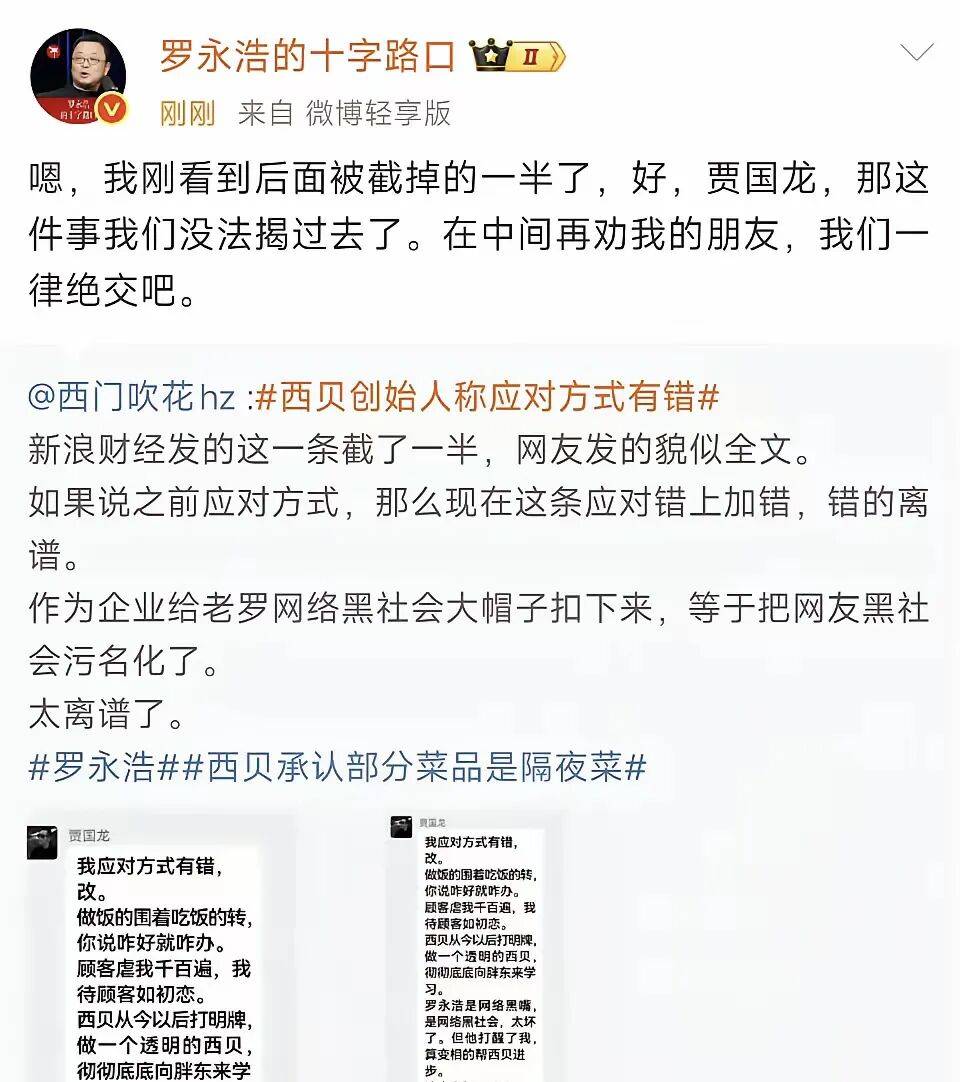

罗永浩的强势回应,成为这场风波的关键变量。他直言,消费者并非反对预制菜,而是反感“用预制菜价格卖现炒菜体验”的定价逻辑。以萨莉亚为例,其预制菜模式因价格亲民未遭诟病,而西贝的争议核心正在于性价比失衡。罗永浩的逻辑清晰:企业犯错后应虚心接受批评,而非“嘴硬挨打”。尽管他一度宣布“翻篇”,但被指责为“网络黑社会”后,旋即在直播中火力全开,再次将话题推向高潮。

华与华的公关策略被诟病为“避重就轻”。面对消费者对预制菜的质疑,公司却坚持否认,甚至通过“开放后厨”等操作试图转移焦点,结果适得其反。这种“南辕北辙”的应对方式,不仅未化解危机,反而让西贝陷入更被动的舆论境地。相比之下,罗永浩的“真话策略”更显高效——他精准捕捉了消费者对“价格与价值不符”的不满,将个人吐槽升级为对行业现象的批判。

这场风波的荒诞性在于,罗永浩本无意掀起战争。他最初仅以普通消费者身份表达不满,却因西贝的强硬回应和华与华的激进操作,被迫重拾“嘴炮”技能。而他的厉害之处,正在于将消费者敢想不敢言的心声,转化为具有传播力的观点。例如,他指出企业常以“顾客是上帝”自居,实际却将消费者视为“韭菜”,这种反差引发广泛共鸣。

华与华的“超级符号”理论在此次事件中遭遇滑铁卢。公司虽以营销创新著称,但此次操作被批评为“基本复刻前人理论却拒不承认”。更讽刺的是,其标榜的“专业忠诚”在危机中演变为对甲方的“盲目护短”,甚至通过自曝短处的方式为品牌“分流火力”。这种“悲壮护主”的行为,虽展现了对甲方的忠诚,却因策略失误沦为行业笑柄。

公众对企业的信任危机在此次事件中暴露无遗。普通消费者写差评常遭“删帖警告”或律师函威胁,而企业却习惯于用强硬手段压制批评。罗永浩的存在,某种程度上打破了这种不平衡。他或许不完美,但敢于说真话的特质,让他成为消费者心中的“刺头”。这场风波的本质,是公众对“企业是否尊重消费者”的长期积怨的一次集中爆发。

从危机公关的角度看,此次事件为行业提供了反面教材。真正的超级营销,不应是“递刀子”或转移矛盾,而是直面问题、解决痛点。当企业选择用谎言掩盖问题时,再专业的策略也可能沦为笑谈。而消费者需要的,从来不是完美的品牌,而是敢于承认错误、尊重市场规则的合作伙伴。