中秋国庆双节将至,本应是酒类市场的销售旺季,但今年市场却透着一股异样的冷清。往年此时,商家们忙着进货补仓,消费者也热衷于囤酒送礼,可如今,市场里弥漫着一种谨慎甚至麻木的氛围。

“往年这会儿,进货就像打仗,大家都抢着抄底,生怕晚一步就没货了。”一位经营多年的店主回忆道,眼神里满是无奈。他随手打开一个积满灰尘的库存箱,里面几瓶旧年份的酒静静地躺着,标签上的灰尘仿佛在诉说着往日的热闹与如今的落寞。“今年可不一样了,没人敢轻易出手,都怕货刚到就砸手里。”

在另一家专营店内,店员正全神贯注地记录着每一次报价变动,精确到分钟。店里播放着低沉的老歌,与价格的起起落落相互映衬,让整个空间都弥漫着压抑的气息。围观的顾客不少,但很少有人像过去那样,一次性买走几瓶酒去孝敬长辈或宴请亲友。大家似乎都从曾经的“行动派”变成了“旁观者”,这种转变,与其说是心态变了,不如说是对市场残酷现实的恐惧逐渐演变成了一种麻木的习惯。

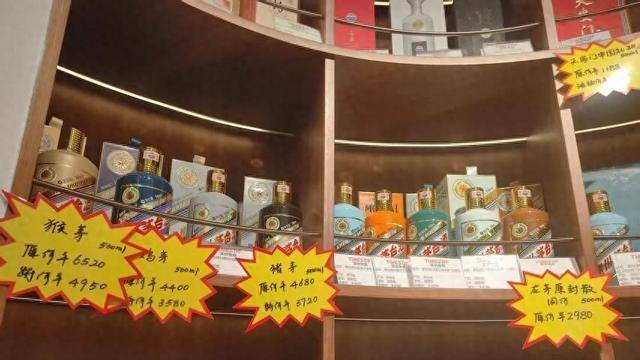

一位批发商感慨地说:“9月成了个分水岭。”他疲惫地讲述着,“早上一箱酒批发价还是1850元,下午就跌到1780元,晚上还有更低的传言。”说着,他拿出一张布满数字的账单,上面“进货时间、到货量、未售出”等信息一目了然,亏损的地方用鲜红的笔迹圈得格外醒目,字迹潦草得就像失控的喷泉,肆意地喷洒着失败的痕迹。

“我手里还攥着十几箱老酒,新酒却不敢碰了。”一位常来采购的中年买家无奈地耸了耸肩,“我亲眼见过同一批次的新酒,三个月价格能跌几百块,这赌局我输不起。反倒是老酒,越放越值钱。”他的话里既有对现状的调侃,也透着深深的无奈。

街头,一个未署名的小贩扯着嗓子吆喝:“现在抄底买茅台,还来得及!”可年轻的过路人只是匆匆瞥了两眼,嘀咕几句便走开了,没人把他的话当回事,就像街边卖彩票的吆喝一样,那份“信心”早已被遗忘在角落,悄然发霉。

这场持续的价格跌势,并非市场的偶然波动,而是背后庞大产业链出现问题的信号。供需关系错配、渠道库存积压、二级市场情绪过度放大……每一个环节都暴露出深深的裂痕。从厂商的产能规划,到经销商的囤货策略,再到消费者的送礼心理,三者的节奏在近期发生了前所未有的冲突,就像三辆失控的汽车同时急刹车,满地都是碎片。

面对市场困境,商家们的应对策略五花八门。有的坚持高零售价,不肯让步;有的悄悄搞价格促销;有的减少进货频率;还有的把目光投向社交平台,进行低价秒杀。但这些做法让市场信号更加混乱,买家看得眼花缭乱,卖家则在库存压力下苦苦挣扎。

有数据为证,一家中型经销商在7月至9月期间,库存周转天数从平均20天飙升至45天。被迫压仓导致进货成本上升,现金流压力剧增。另一家门店同期销售额下滑近30%,但广告投放并未减少,他们希望通过广泛曝光吸引观望的消费者,可惜短期内效果不佳。

有人把当前的市场状况称为“理性回归”,也有人觉得是“情绪雪崩”。其实两者都有道理,更像是市场信号在传递过程中失真,恐慌情绪被无限放大,而理性则被抛在了一边。

在一次深入采访中,一位店主压低声音说:“厂家的出货计划本来就紧张,渠道里的库存大家又都攥着不放。一旦有人先松手,其他人就会跟着慌。”当被问到谁会第一个松手时,他沉默片刻后嘟囔了一句:“看脸。”这句话简短却真实,暴露出这个行业里,博弈的胜负往往不取决于冰冷的数字,而是复杂难测的人心。

从消费者角度看,节日送礼的频率没变,但送礼的品类却悄悄发生了变化。年轻一代的审美不再局限于单瓶高价的传统酒,而是更青睐限量版、个性化定制或新兴的酒类产品。这种口味的转变并非一朝一夕,但在此轮价格剧烈波动期显得尤为突出。也就是说,一部分需求的消失,不仅仅是因为价格高,更是因为审美和习惯的自然演变。

市场的“信号灯”还在闪烁,监管和资本就像两个旁观者,站在热闹的边缘。监管加强是为了打击市场炒作,而资本则在伺机寻找短期套利的机会。这两种力量的交织,让市场更加不确定。因为每一项政策的细微变化,都会被市场解读为下一步行动的预警,而这种过度解读本身就是一种风险。

市场还存在一些局部的“漏洞”。比如某些门店的库存记录和实际数量有差异,盘点时发现多出或少了几箱。在平稳的市场环境下,这些小失误可能无关紧要,但一旦价格波动,连锁反应就会被无限放大。一旦现金流紧张,这些纸面上的小问题就可能成为压垮商家的最后一根稻草。

追溯责任链,并非是为了指责谁,而是想看清背后的结构。厂家的产能安排、批发商的期货式下单模式、零售端的进货节奏以及消费者偏好的变化,任何一个环节的微小调整都可能影响整体节奏。疫情之后,这些调整被进一步放大,因为供应链的弹性变弱,库存的弹性上升,但成本也随之提高。

店外,一位年轻顾客一边翻着手机,一边对朋友说:“再跌一点,我再买。”他的语气里既有精打细算的算计,也有明显的观望态度。这种等待拉长了成交周期,对买卖双方都不一定有利。买家可能等到新款上市,卖家则可能等到现金流彻底枯竭。

短期内,价格会如何波动,无人能给出确切答案。市场的情绪和数据还在拉锯,那些损失惨重的店主下一步会如何抉择,仍在观望。有人会继续保守观望,守着库存;有人会主动抛售,清仓止损;也有人会选择转型,开辟更小众的产品线。这个行业或许会迎来一次区域性的调整,又或许只是短暂喘息后继续前行。