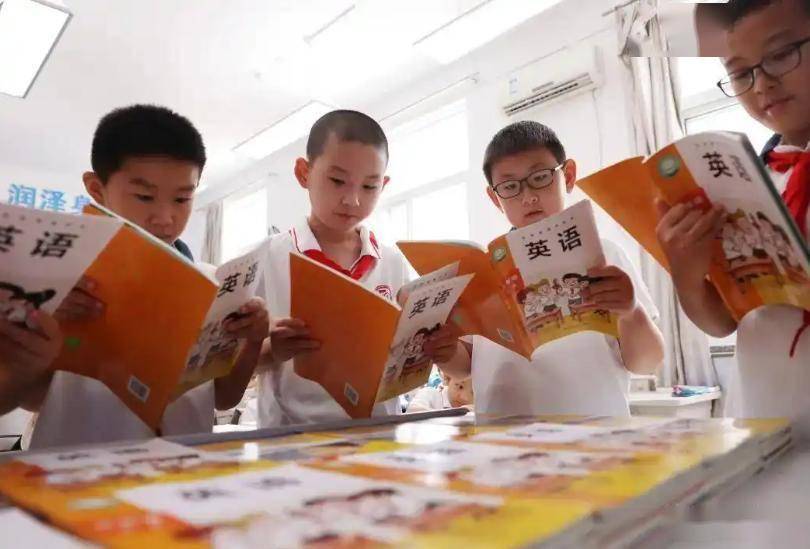

近期,全国中小学生的书包里迎来了一本引发广泛热议的新英语教材。这本教材虽无华丽宣传,却在短时间内迅速成为社交媒体上的焦点话题,围绕其“接轨国际”与“超纲”的争议不断。

争议的焦点主要集中在教材内容的三大变化上:词汇量的显著提升、音标的“消失”,以及听说比重的增加。以小学三年级为例,词汇量从旧版的71个增加至106个,增幅近50%,且新增词汇更多聚焦于中华文化、劳动教育等主题,旨在让学生通过英语讲述中国故事。音标教学则被延后至初中,转而采用自然拼读法,让学生在语境中掌握单词发音。这一变化让不少家长担忧孩子无法准确读出单词,而听说部分的增加,更是让一些家长认为教材“不讲原理,只讲结果”。

家长的焦虑情绪在社交媒体上不断发酵,有人吐槽教材难度过高,连自己都看不懂,更别提辅导孩子。这些声音背后,折射出的是家长对英语学习方式认知的滞后。长期以来,“哑巴英语”模式盛行,家长更关注孩子的词汇量和语法掌握情况,而忽略了语言应用能力的培养。新版教材的调整,正是试图打破这一模式,强调听说领先,让英语成为真正“会用”的语言。

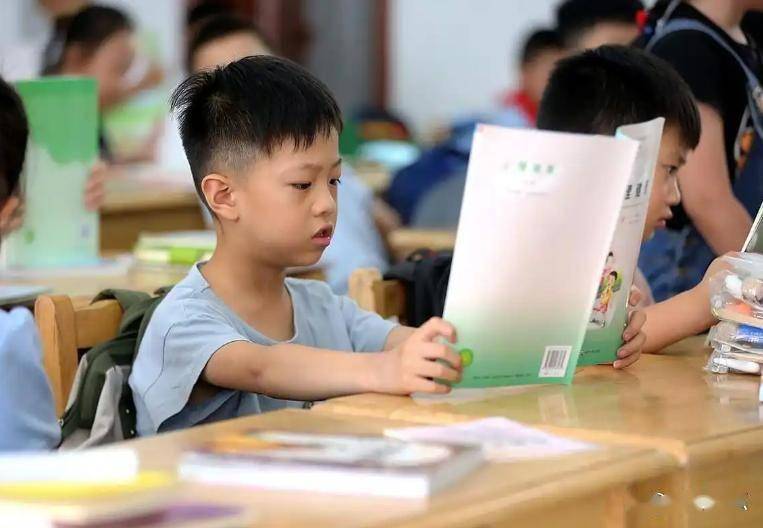

然而,适应新教材的过程并非一帆风顺。人民教育出版社的调研数据显示,虽然教师和学生的接受度在逐渐提升,但城乡差异依然存在。城市家庭拥有更多课外资源辅助孩子学习,而农村地区的孩子则可能因缺乏资源而感到挫败。专家的分析指出,教材的变化是为了让孩子学会语言交流,而非死记硬背。这一变化与国际语言教学趋势接轨,但家长的焦虑更多源于对“看不懂”的恐惧。

为了帮助家长和孩子更好地适应新教材,出版社和专家提供了一系列实用建议。家长可以善用免费数字资源,如国家中小学智慧教育平台的配套听力材料和微课视频;通过分级阅读与听力输入,帮助孩子在真实语境中积累词汇和阅读技巧;鼓励孩子参与英语对话和角色扮演等活动,提升口语表达能力;同时,关注教材中的中华文化内容,帮助孩子理解并自信表达中国元素。

(注:此图片为示意,实际文章中使用原文中的第四张图片)

(注:此图片为示意,实际文章中使用原文中的第四张图片)

针对教育公平的担忧,出版社表示教材设计已考虑城乡差异,并提供分层内容。然而,真正实现教育公平仍需教育系统对农村和薄弱地区资源的倾斜。在这场争议中,我们看到了教育理念的碰撞与融合,也看到了家长、教师和学生共同努力适应新教材的过程。未来,随着中考、高考逐步加入口语考试,英语能力的评价标准将更加贴近实际交流需求,而如何在这一趋势中保持教育公平,将是值得我们持续关注的问题。