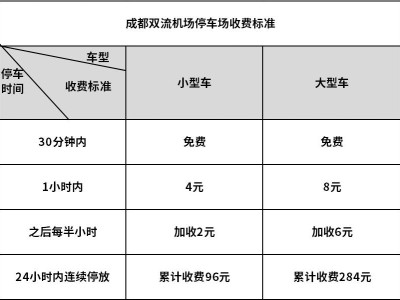

在制造业的广阔天地中,一本名为《赋能式经营:以丹纳赫为研究案例》的书籍如同一盏明灯,为中国的中小制造企业照亮了前行的道路。该书由陈勇与韩烨共同撰写,深度剖析了丹纳赫的经营管理系统与投后赋能策略,并结合中国企业的实际需求,提炼出一套可视化、结构化、层次化的赋能式经营工具。

近年来,中小制造企业面临着前所未有的挑战。市场增量放缓、成本攀升、价格竞争激烈,使得许多企业陷入了困境。在这样的背景下,沿用过去“资源牵引”、“规模导向”、“低水平碰机会”的发展模式已难以为继。企业主们必须正视现实,进行认知重构,才能在激烈的市场竞争中杀出重围。

中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段,这意味着数量型增长要让位于质量型增长。全社会必须接受增量蛋糕减少、存量市场竞争加剧的事实。然而,正是在这样的变革中,创新科技孕育着新的增长点。新材料、新能源、生命科学、生物技术等领域的突破,正为经济发展注入新的动能。尤其是人工智能机器人的全面突破,有望在未来数十年内彻底改变人类的生产生活方式。

对于中小制造企业而言,跟上科技大变革的时代步伐至关重要。它们要么成为智能机器人系统的优质供应商,要么在特定的智能机器人应用场景上领先一步,用智能机器人生产方式改造传统生产方式。丹纳赫就是一个值得学习的典范。它在不同的细分赛道上始终保持好奇心,倾听客户声音,用低成本创新、快速创新的方法论和工具包赋能新进入产业,响应时代和科技的进步。

中国式现代化和高质量发展模式也为中小制造企业指明了方向。它们需要看明白时代大势,理解中国经济独特的总体设计。鸟笼经济理论提供了一个很好的解析框架:国家主导基础设施建设,为民营经济提供更大的发展空间。中小制造企业应找准自身定位,走好专精特新之路,避免与大企业同质化竞争。

然而,现实中许多中小制造企业仍深陷“资源牵引”、“规模导向”、“低水平碰机会”的泥潭。它们过度依赖要素资源的高密度投入换取增长,忽视了投入产出效率和创新能力的提升。在产能过剩、需求不足的背景下,这种发展模式已难以为继。中小制造企业必须清醒地认识到重资产的危害和边界,关注投入产出效率,用有限资源创造出更高效率和更好回报。

中小制造企业还需破除“规模致胜”的狭隘认知。它们应定位清楚自己的特定赛道,满足个性化定制化需求,形成独特竞争优势。丹纳赫等优秀制造企业的发展历程表明,进入利基市场、提高品质和交期的稳定性、紧盯客户特定需求开展创新是成功的关键。中小制造企业应学习这种聚焦深耕能力,走出同质化竞争的梦魇。

未来,中小制造企业将面临更加复杂多变的外部环境。它们必须用高度确定的能力去对冲不确定的外部环境变化,用可衡量的能力去创造和承接新的机会。为此,中小制造企业需要建立系统的经营能力,包括对外界环境变化保持高度敏感的“攫取”能力和通过有组织的管理和努力满足客户需求、实现公司价值的“转化”能力。通过这些能力的建设和外赋,中小制造企业将能够在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为具有产业雄心和赋能能力的“专精特新”企业。