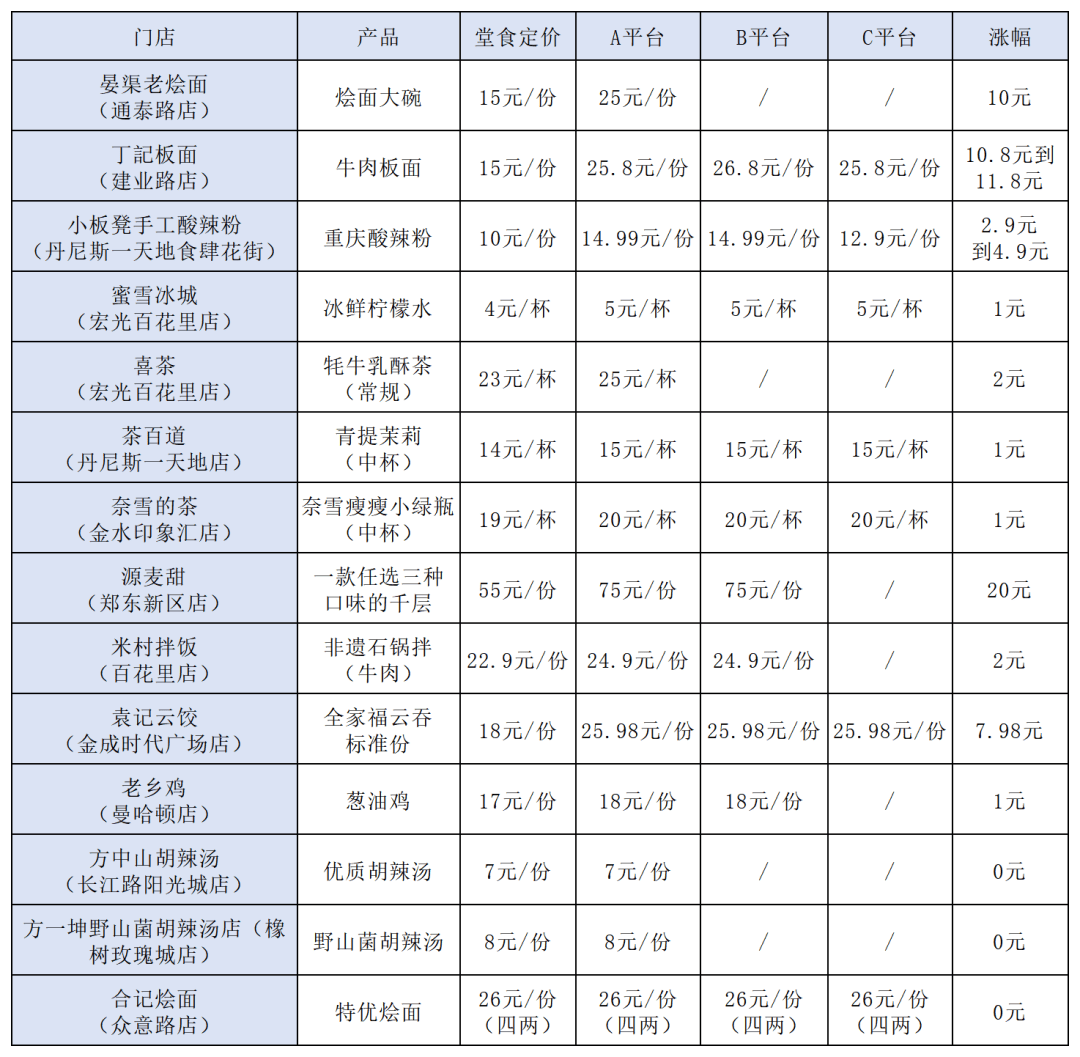

近期,持续三个月之久的外卖行业激战逐渐平息,但由此引发的一系列问题仍在消费者群体中持续发酵。在郑州市,不少消费者发现,同一商品在线下餐厅与外卖平台上的定价存在显著差异。以某知名烩面品牌为例,其堂食大碗烩面的售价为15元,而同样的产品在外卖平台上却高达25元,差价足足有10元之多。

据业内人士透露,外卖与堂食的双轨定价早已成为餐饮行业的常态。那么,这种定价差异究竟是如何产生的?为何消费者在外卖上需要支付更多的费用?记者对此进行了深入的走访与调查。

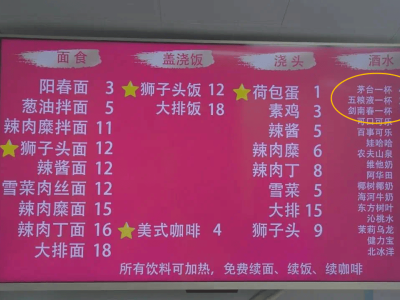

走访中,记者发现,不仅仅是烩面,这种双定价现象在新茶饮品牌中也普遍存在。在蜜雪冰城的一家门店,冰鲜柠檬水和雪王大圣代的堂食价格分别为4元和6元,而在外卖平台上则分别上涨到了5元和7元。茶百道、喜茶、奈雪的茶等品牌的部分产品同样存在价差。

连锁品牌方面,米村拌饭的一款非遗石锅拌饭(牛肉)在店内售价为22.9元,而外卖平台上则标价24.9元。甜品品牌源麦甜的一款任选三种口味的千层产品,外卖与堂食的价格差更是达到了20元。尽管外卖加价似乎已成为主流趋势,但仍有部分品牌坚守着同款同价的策略。

例如,方中山胡辣汤的一家门店,其店内胡辣汤、牛肉盒等商品的堂食价格与外卖平台定价完全一致。同样,合记烩面的一家门店,其特优烩面的堂食与外卖定价也均为26元。然而,除了价格差异,堂食与外卖在食材原料或规格方面也存在双标现象。有消费者反映,在某锅贴店,虽然同款锅贴的堂食与外卖价格相同,但堂食每份给10个,而外卖只给9个。

面对记者的采访,多位商家坦言,外卖定价高的主要原因在于外卖成本高昂。一位烧烤品牌负责人表示,佣金、配送费、活动补贴等成本加起来,约占外卖流水的30%左右,因此产品外卖售价会上浮25%~30%。她指出,为了获取有效流量,商家不得不参与平台活动,而这些活动的补贴成本大多由商家自行承担。

一位酸辣粉商家也透露,三家外卖平台的综合抽成均在20%~25%之间。虽然外卖利润不如堂食,但不参与活动就意味着流量和顾客减少,对店铺经营不利。有味餐饮加速器创始人谭野认为,外卖带来的便利性增加了新的履约成本,如骑手配送、平台抽佣等,这些成本需要商家转嫁或分摊。

有业内人士透露,商家将平台佣金、配送费、补贴活动等成本纳入餐品定价中已成为外卖行业的普遍做法。有些商家甚至还将门店租金、水电、人工等成本考虑在内,提价成为保障利润的主要手段。而消费者通常对外卖的具体情况并不了解。

对于商家提高产品定价的做法,一位外卖平台从业者表示,不同渠道因运营成本不同而定价不同是行业惯例。平台不会要求商家对堂食和外卖必须统一定价。至于不参加大促活动就难以与同行竞争的问题,该从业者指出,外卖服务主要面向周边3到5公里的用户,竞争相对不那么激烈。外卖店铺的复购更依赖于餐品的质量、口味和服务。

谭野建议,平台价格可以更加合理化、明示化,例如引入“堂食价/平台价”标签机制,让用户了解价格差异的原因。同时,头部商家可以选择精细化运营线上、线下两个渠道,发展出针对不同渠道的价格、产品、用户运营策略,实现差异化定价而非价格对立。