在浩瀚的宇宙探索历程中,2011年的一次中国太空任务尤为引人注目。这次任务的主角并非宇航员,而是一颗珍贵至极的种子——普陀鹅耳枥,被誉为“地球独子”。

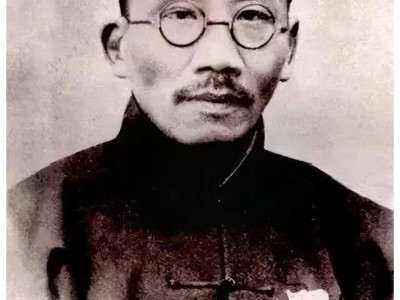

普陀鹅耳枥的故事始于1930年,植物学家钟观光在浙江普陀山的一次考察中,偶然发现了这株独特的乔木。它高达13.5米,树干直径63.7厘米,孤独地矗立在山林间,仿佛是大自然的一个奇迹。尽管外表平凡,普陀鹅耳枥却因其稀有性和独特的生物学特性,逐渐引起了学术界的关注。

然而,普陀鹅耳枥的生存状况却令人担忧。由于其繁殖困难,种群数量一直很少。雌雄同株但花期短暂且不相交,加上舟山地区恶劣的气候条件,使得花粉传递和种子成熟都极为不易。更糟糕的是,上世纪五十年代的人类活动对普陀鹅耳枥的生存造成了巨大威胁,大面积毁林开荒导致其家族几乎灭绝。

面对这一濒危物种,科研人员展开了不懈的努力。他们通过人工辅助授粉和播种等方法,努力提高普陀鹅耳枥的结种率和发芽率。然而,这些后代仍然继承了“地球独子”的相似基因,繁殖能力并未得到明显改善。为了寻找新的突破,科研人员萌生了一个大胆的想法——将普陀鹅耳枥的种子送往太空。

2011年,普陀鹅耳枥的种子搭乘“天宫一号”火箭,开始了为期15天的太空之旅。科研人员希望利用太空的零重力环境和高辐射水平,促使种子发生遗传变异,从而增强其适应能力和繁殖能力。这次太空之旅不仅是一次科学探索,更是对普陀鹅耳枥生存希望的寄托。

种子返回地球后,科研人员立即展开了深入研究。令人欣喜的是,这些经历过太空旅行的种子确实发生了遗传变异,存活率也有所提高。这一发现为普陀鹅耳枥的保护工作带来了新的曙光。通过持续的繁育和研究,普陀鹅耳枥的数量逐渐增多,从最初的“地球独子”发展到如今的数万株。

普陀鹅耳枥的故事不仅是一段植物保护的传奇,更是对人类与自然关系的深刻反思。每一种生物都在地球上扮演着重要的角色,共同构建着复杂而美妙的生态系统。普陀鹅耳枥作为其中的一部分,通过其独特的功能,对维持生态平衡起着不可或缺的作用。我们应该从这次经历中汲取教训,更加珍惜和保护我们赖以生存的地球家园。