深夜街头,24小时便利店始终亮着暖黄的灯光,成为城市中永不熄灭的“安全灯塔”。这种看似“赔本买卖”的营业模式,实则暗藏精明的商业逻辑——通过技术革新与成本重构,传统便利店正以更轻盈的姿态实现利润跃升。

传统认知中,24小时营业意味着高昂的人力成本与能源消耗。但某社区便利店的经营账本显示:月租金5000元、水电费1500元的固定支出下,12小时营业日均成本达216元,而24小时营业通过成本分摊,日均成本骤降至108元。即便夜间销售额仅为白天的三分之一,总营业额提升20%后,净利润反而从784元增至1092元。这种“时间经济学”的本质,是通过延长营业周期摊薄固定成本,实现利润率逆势增长。

人力困境曾是24小时营业的最大掣肘。传统模式下,夜间轮班需配备1-2名员工,月人力成本超5000元,更面临招工难、管理难、流失率高等痛点。某便利店主曾无奈表示:“培养一个熟练夜班员工要3个月,结果人家干2个月就离职,服务品质还总被投诉。”

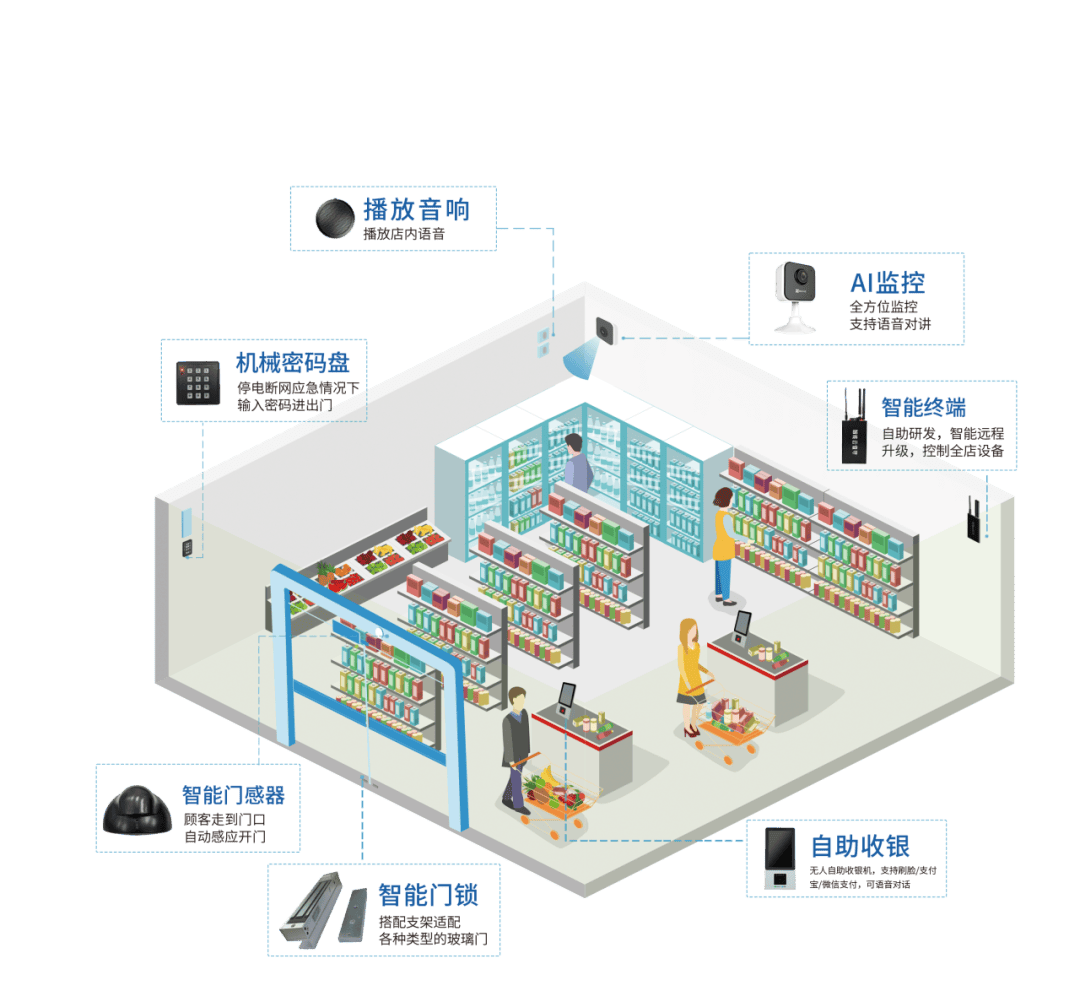

破局者来自技术赋能。云值守系统通过AI摄像头、智能门禁、远程客服的协同,构建起“无人守店却不打烊”的新模式:顾客扫码进门后,云端客服实时语音导购,智能收银系统自动完成交易,异常行为触发警报并同步至店主手机。某试点店铺数据显示,该模式使人力成本直降70%,而销售额保持稳定,月均净利润增加超万元。

中国连锁经营协会的调研印证了这一趋势:34.2%的连锁便利店已采用云值守技术,单店人力成本平均下降40%。更值得关注的是,技术升级成本远低于预期——整套系统安装费用约等于一名员工月薪,且支持全国上门3小时快速部署,无需停业改造。

店主李女士的转型经历颇具代表性。她的15平方米社区店接入云值守系统后,夜间由AI监控替代人工值守,通过汉唐云值守APP可随时查看实时画面、调整商品价格、处理售后。更令她安心的是,系统提供“丢损必赔”保障——若发生盗窃或逃单,平台将按零售价全额赔付并协助追偿。“现在晚上能安心睡觉,还能通过数据分析知道哪些商品夜间卖得好。”李女士展示着APP里的热销榜单,计生用品、应急药品、速食在22点后的销量占比达35%。

这种模式带来的价值远超成本节约。24小时营业的便利店正成为社区“信任地标”,62%的消费者表示更倾向选择夜间开门的店铺,即使他们鲜少夜间购物。夜间客流的“记忆点”效应更为显著:某便利店统计发现,15%的夜间应急消费者会转化为白天稳定客源,购买频次是普通顾客的2.3倍。

运营效率的提升同样显著。夜间客流低谷期成为理货黄金时段,某便利店利用该时段完成盘点、补货和清洁,使白天营业效率提升30%。系统记录的消费数据更成为选品指南:通过分析夜间热销商品,李女士将计生用品陈列区扩大一倍,该品类月销售额增长47%。

技术革新正在重塑便利店的价值链。从单纯的商品售卖,到提供“安全感服务”,从被动等待顾客,到通过数据主动挖掘需求,这场静默的变革中,小微门店正以更聪明的姿态,在24小时的光明里寻找新的增长极。