近期,国际酒店业巨头纷纷公布了其2025年第二季度的财务报告,数据显示,尽管这些集团在全球范围内的表现稳健,但在中国市场的业绩却不尽如人意,呈现出下滑趋势。

万豪国际集团在全球市场上取得了显著增长,酒店营收较去年同期增长了5%,达到67.4亿美元。每间可供出租客房收入(RevPAR)为136美元,同比增长1.5%,平均每日房价(ADR)也实现了1.9%的增长,达到188.25美元。然而,在大中华区,尽管入住率略有提升,但RevPAR和ADR却分别同比下降了0.5%和0.9%。

洲际酒店集团同样在全球范围内实现了微增,但其大中华区的业绩却全面承压。该区域的RevPAR、ADR和入住率(OCC)同比均有所下降,其中RevPAR降幅达到3%。

希尔顿集团虽然在全球范围内实现了营收的显著增长,但在中国市场的恢复却不及预期。尽管东南亚市场表现亮眼,成为中国周边地区的增长引擎,但中国市场的复苏进程仍然缓慢。

凯悦酒店集团在全球范围内也取得了显著增长,但其大中华区的表现却呈现出“以量补价”的特点。尽管RevPAR同比上涨了2.1%,但ADR却下降了3.1%。

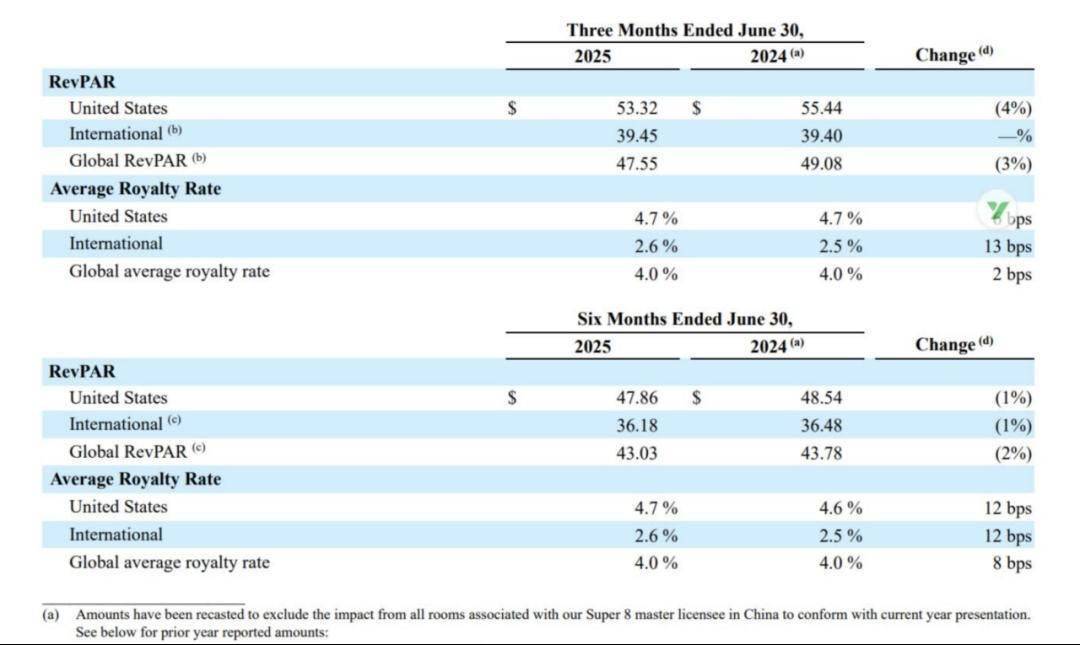

温德姆酒店及度假村在全球市场上表现出稳健的财务表现,但在中国市场却面临着更大的挑战。该集团在中国市场的RevPAR同比下降了8%,显示出中国市场对其业务的较大影响。

国际酒店集团在中国市场的表现不佳,并非今年的独有现象。近年来,这些集团在中国的发展总体呈下降趋势。这背后有多重原因。一方面,外部环境的变化对酒店需求产生了影响。政策导向使得政务会议及差旅预算收紧,直接影响了国际酒店品牌的政务相关业务。同时,宏观经济的不确定性增强,消费者出行与住宿消费更加谨慎,从而抑制了酒店市场的整体需求。

另一方面,本土酒店品牌的快速崛起也对国际酒店集团构成了挑战。国内酒店市场供给量大幅增加,导致市场供需失衡。同时,本土酒店在服务质量和设施标准上持续提升,凭借价格竞争力分流了部分国际品牌客群。在竞争压力下,国际品牌不得不降低定价以维持入住率,这进一步加剧了价格竞争,挤压了其利润空间。

然而,国际酒店集团并未放弃中国市场。为了扭转局面,这些集团正在不断探索新的可能性。在规模拓展上,他们持续推进在华项目布局,扩大品牌在不同区域的覆盖。在本土融合上,他们更加注重贴合国内市场,在服务细节和场景打造上融入更多中国元素。在渠道拓展上,他们利用社交平台直播等新媒体手段提升酒店吸引力。在客群维护上,他们运用符合中国国情的方式运营会员体系,增强用户的粘性和认同感。