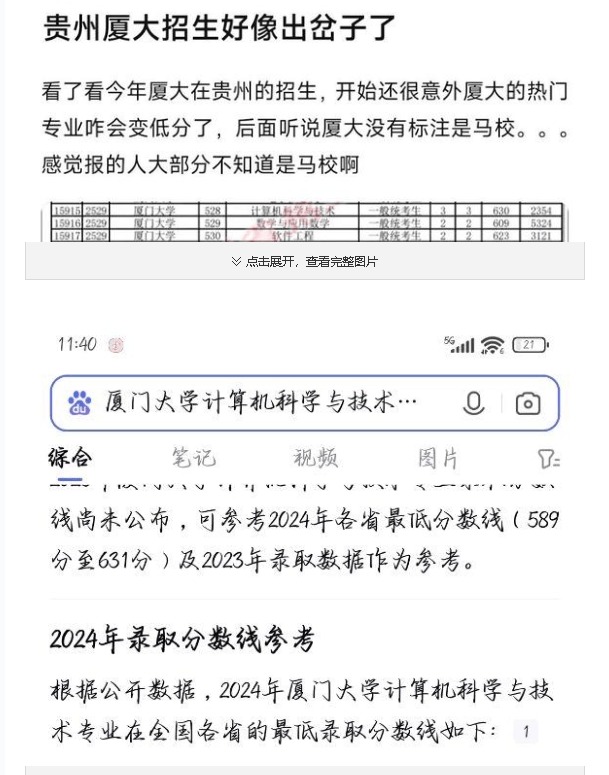

在高考录取的紧张氛围中,一起涉及志愿填报的离奇事件引起了广泛关注。考生小林,来自湖南,以609分的成绩本有望进入心仪的厦门大学本部,却意外被“厦门大学马来西亚分校”录取。这一事件迅速在社交媒体上发酵,话题#“分校录取风波”#阅读量在24小时内飙升至3亿。

小林提供的志愿填报截图显示,她明确选择了厦门大学本部的专业代码,然而最终的录取结果却指向了完全不同的马来西亚分校代码。这一“代码错位”现象引发了诸多猜测,是系统故障还是规则漏洞?教育信息化领域的专家们对此进行了分析,提出了几种可能性:系统数据库字段关联错误、志愿填报界面设计缺陷,或是录取批次设置存在逻辑问题。

深入探究发现,厦门大学本部与马来西亚分校在志愿填报时使用的是截然不同的院校代码。然而,小林在填报时输入的明明是本部代码,最终却被系统错误地关联到了分校。这一异常现象并非孤立,去年河南省也曾发生过类似事件,经调查,原因是系统升级导致的代码映射错误。

进一步的数据对比揭示了更为严峻的问题。厦门大学本部在湖南的理科录取线为621分,而马来西亚分校的录取线仅为589分,两者相差32分。更令人震惊的是,分校的学费高达8万元(含住宿费),是本部的15倍,且毕业证书上会明确标注“马来西亚分校”字样。全国72所开办境外分校的“双一流”高校中,有68所存在录取分数线差异超过20分的情况,但近90%的考生家长对此并不知情。这种信息不对称,使得高分考生陷入“分校陷阱”的风险大大增加。

面对这一困境,小林及其家长展开了维权行动。他们提供的通话录音显示,福建省教育考试院最初回应称考生主动填报了分校志愿,但拒绝提供原始操作日志。厦门大学招生办则坚称录取流程符合规范。然而,随着舆论的持续发酵,省考试院的态度发生了转变,承认存在“技术接口异常可能”,并提出可协调转入本部冷门专业的解决方案。但法律界人士指出,若查实系系统错误导致误录,考生有权要求重新投档,但维权过程可能漫长且复杂,很可能错过当年的升学机会。

此次风波不仅关乎小林个人的命运,更暴露出跨国分校办学模式的监管盲区。据北京某高校招生负责人透露,为完成分校招生指标,部分高校确实存在“代码混淆填报”的灰色操作。随着事件的持续升级,教育部已成立专项工作组进行调查,其结果或将引发对中外合作办学项目录取透明度的全面整顿。对于小林等考生而言,这场录取乌龙不仅关乎个人前途,更可能成为推动高考招生制度改革的标志性事件。