近期,特斯拉在其官方社交媒体平台上再度强调其视觉处理方案的重要性,宣称该方案能够使更多人买得起既安全又智能的产品。这一表态无疑为其在智能驾驶领域的纯视觉路线再次摇旗呐喊。

回溯至上个月,特斯拉CEO埃隆·马斯克通过其个人社交平台透露,特斯拉即将推出一个基于纯人工智能技术的“通用型全自动驾驶(FSD)解决方案”。该方案将彻底摒弃激光雷达,仅依靠摄像头和自研芯片来实现L4至L5级的自动驾驶,这一决策再次凸显了特斯拉自2016年以来坚持的“视觉优先”战略。

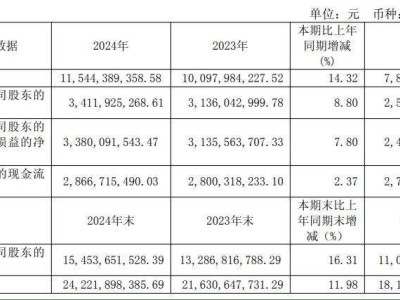

然而,与特斯拉全力押注纯视觉方案形成鲜明对比的是,激光雷达市场正呈现出热销态势。根据国际市场研究与战略咨询机构Yole Group发布的《2025年全球车载激光雷达市场报告》,全球乘用车激光雷达市场在2024年将同比增长68%,市场规模攀升至6.92亿美元。截至2025年3月底,中国市场已有94款激光雷达配置的车型交付,相较于上一年度几乎翻倍。

禾赛科技的CEO李一帆在技术开放日上表示,车载激光雷达正在从“可选功能件”转变为“必选安全件”,并且经过八年的努力,激光雷达的成本已从数千美元降至200美元左右,降幅高达99.5%。

在智能驾驶辅助领域,激光雷达与纯视觉的路线之争由来已久,至今仍未有定论。这一分歧不仅体现在技术理念上,还涉及到成本逻辑和市场策略。无论是坚持仅用摄像头的“纯视觉派”,还是采用激光雷达、毫米波雷达和摄像头相结合的“多传感器融合派”,都在这场博弈中寻求突破。

特斯拉的视觉处理方案结合了端到端的神经网络架构,通过数十亿真实世界数据样本的训练,实现了多场景下的智能驾驶技术路径。特斯拉强调,其方案无需依赖昂贵且复杂的传感器,而是通过先进的算法和计算能力来实现智能驾驶。

马斯克一直认为,道路和交通规则是基于人类视觉设计的,因此纯视觉方案最能贴近人类的驾驶习惯,是实现完全自动驾驶的“第一性原理”。他多次批评激光雷达是“错误的解决方案”,认为其在复杂道路环境中效率低下,而视觉系统结合生物神经网络才是最优解。特斯拉选择仅采用视觉方案,是为了让车载计算机更加“专注”,避免冗余数据对系统造成负面影响。

从技术角度看,纯视觉方案的核心是利用摄像头捕捉环境的RGB图像数据,通过深度学习算法提取语义特征,完成对车辆周围环境的感知、识别和决策。这一方案以算法为核心驱动,模拟人类的视觉系统来实现对复杂驾驶场景的理解。然而,纯视觉方案也面临一些挑战,如恶劣天气和复杂光照条件下的可靠性问题,以及处理大量图像数据对系统数据处理和存储能力的高要求。

相比之下,多传感器融合方案则通过结合激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多种传感器,实现对环境的全面感知。激光雷达以其高精度的测距能力和不依赖环境光照条件的优势,在复杂环境中表现出色。摄像头则能捕获丰富的语义信息,用于识别车道线、交通标志等。毫米波雷达在感知速度和距离信息方面表现优异,尤其适用于雨雪天气和低可见度环境。超声波雷达则更多应用于泊车场景中的障碍物检测。

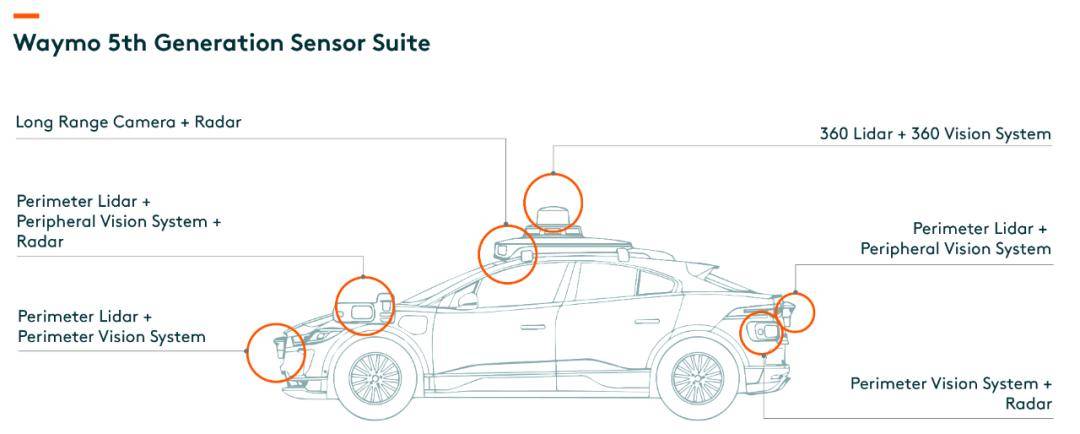

华为和理想汽车等企业是激光雷达的坚定拥护者。华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志曾表示,未来走向L3、L4级自动驾驶时,汽车必须配备激光雷达。以Waymo的第六代Robotaxi为例,它配备了13颗摄像头、4颗激光雷达、6颗毫米波雷达等传感器,为驾驶员提供360度环视视野,极大提升了车辆在不同光照条件和极端天气下的适应能力。

理想汽车CEO李想在一次对话节目中坦言,保留激光雷达是为了安全。他举例说,在中国深夜驾驶时可能会遇到尾灯损坏的大货车停在主路上,激光雷达可以看到200米远的距离,而摄像头在无光环境下的可视距离只有100多米。这使得激光雷达能够实现更远距离的AEB自动紧急制动功能,提高行车安全性。

特斯拉与国内车企的路线分歧本质上是“算法驱动”与“硬件驱动”的理念之争。特斯拉押注于通过海量数据训练出“全能算法”,实现“无雷达”的纯视觉自动驾驶;而国内车企则选择用硬件堆砌安全冗余,通过多传感器互补应对复杂场景。然而,单一技术的安全威胁在于安全冗余能力的不足,任何单一传感器的“脆弱性”都可能成为系统性风险的导火索。因此,多传感器融合技术成为自动驾驶的主流解决方案。

尽管特斯拉不断为纯视觉路线摇旗呐喊,但目前纯视觉路线仍未成为智能驾驶的终局。出于安全的考虑,激光雷达在短期内仍不会被淘汰,其作为车企的重要营销卖点,将继续在市场中占据一席之地。从国内的技术能力出发,现阶段要实现去激光雷达还有难度。特斯拉之所以捍卫纯视觉路线,是基于其在数据、算力与算法三方面的巨量投入。

在考虑成本时,不能仅看到硬件成本,还要考虑背后所需的研发服务和资源投入,即“全成本”。特斯拉构建的门槛和壁垒极高,其他车企难以轻易复制。随着产业发展,激光雷达的可靠性和成本表现不断提升,售价已降至千元级别,这是高阶智能驾驶能够逐步下沉的根本原因。今年,高阶智能驾驶已经来到了20万元以内的汽车市场,选择激光雷达上车的车企越来越多。

智能辅助驾驶的行业终局尚未明晰,但安全始终是不可逾越的底线。在关乎生命安全的领域,稳步构建可靠的技术体系,让用户在每一次出行中感受到有温度、可信赖的技术守护,才是智能辅助驾驶技术普惠大众的正确方式。