在过去的几年里,中国企业界经历了一场静悄悄的差旅标准革命,这一变革不仅重塑了职场人的行为模式,也深刻影响了商旅市场的格局。

故事的主角,我们不妨称之为大飞,是一位在互联网大厂工作了六年的技术总监。2023年的一个夏日午后,正在深圳福田香格里拉酒店出差的他,意外收到了公司新差旅政策的通知。邮件内容令人震惊:他所在级别的差旅住宿标准,从每晚1500元骤降至800元。这意味着,他将不得不告别那些曾承载着他无数商务洽谈与深夜加班回忆的五星级酒店,转而选择四星级酒店作为差旅的新栖息地。

大飞的故事并非个例。2024年,他的差旅次数超过40次,住宿夜数更是高达62晚。过去,他享受着公司提供的丰厚差旅福利,包括商务舱飞行和高级酒店住宿。然而,随着各大公司纷纷采取成本控制措施,一场职场身份的革命悄然兴起。金融、互联网、房地产等行业尤为明显,它们通过优化组织架构和严格管控预算,力求创造更多净利润。数据显示,2024年中国差旅市场的整体预算大幅下滑,其中金融类企业的差旅预算降幅甚至超过了30%。

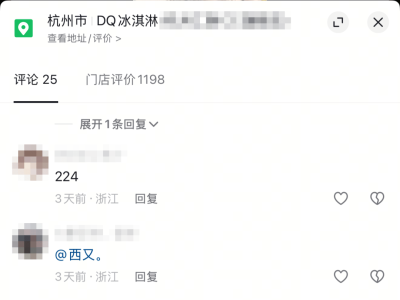

在这场变革中,五星级酒店曾作为职场精英的身份图腾,扮演着举足轻重的角色。在互联网行业的黄金时代,五星级酒店的大堂里,随处可见拖着定制行李箱、佩戴公司徽章的互联网精英。他们熟练地使用万豪白金卡办理入住,仿佛在进行一场场无声的职场较量。酒店等级不仅关乎住宿的舒适度,更成为了衡量职场地位的重要标准。一份流传于网络的“江湖酒店段位表”更是将这一现象推向了极致:不同级别的员工对应着不同档次的酒店。

然而,随着差旅标准的下调,这一切开始发生变化。大飞发现,取消行政酒廊使用权后,他每年潜在的商务洽谈机会减少了数十万元;而隔音不佳的墙壁和缺乏专业会议室的四星级酒店,更是让他的工作效率大打折扣。更深层次的冲击来自于心理层面的剥夺感。许多员工在住宿降级后产生了“职场价值贬值”的焦虑,他们开始意识到,当礼宾员不再记得他们的姓氏,当早餐台不再提供现做的美食,他们不过是万千出差人员中的普通一员。

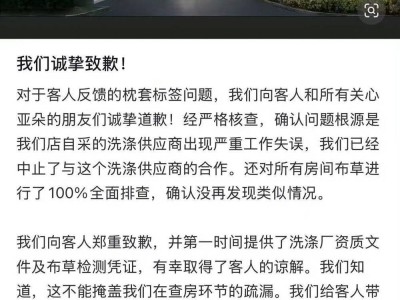

为了应对经营压力,许多企业开始将差旅标准调整纳入“福利弹性化”改革体系。例如,某大厂推出的“差旅积分制”允许员工通过住宿降级换取年假增量或通过绿色出行累积晋升加分。这些措施虽然在一定程度上缓解了成本压力,但也催生了各种“擦边球”策略。一些员工在预订四星级酒店后自费升级房型,或者将酒店洗衣服务替换成补贴等。

在这场差旅革命中,商旅生态也在悄然发生变化。一些四星级酒店凭借合理的价格区间和优质的服务吸引了大量增量客户。而曾经高高在上的五星级酒店也不得不放下身段,调整服务内容以应对市场变化。然而,硬币总有两面。当大厂员工在四星级酒店的共享办公区里加班时,他们发现这里虽然没有香槟和奢华的装饰,但却有24小时免费的咖啡和更加务实的工作氛围。

当五星级酒店的旋转门不再为职场精英们停留时,这场始于差旅报销单小数点后两位的变革,正深刻影响着每一个职场人的生存逻辑。他们开始反思:我们究竟是被标签所束缚的幻影,还是能够在任何环境中都能找到自我价值的旅人?这场差旅革命不仅是一场关于成本的较量,更是一次关于职场身份认同和价值重塑的深刻探讨。